Der hier dokumentierte Germaniumkristall stammt aus einem Nachlass von Professor Heinz Beneking, der sich im Thüringer Museum für Elektrotechnik befindet. Professor Beneking war einer der ersten, der in Deutschland Forschung und Lehre im Bereich der Halbleitertechnik betrieben hat. Er war an der RWTH Aachen tätig.

Zu diesem Nachlass gehören außerdem:

Galliumarsenid-Versuchstransistor

OA1123 Telefunken

Silizium-Versuchstransistor

Versuchsdiode "1959" Telefunken

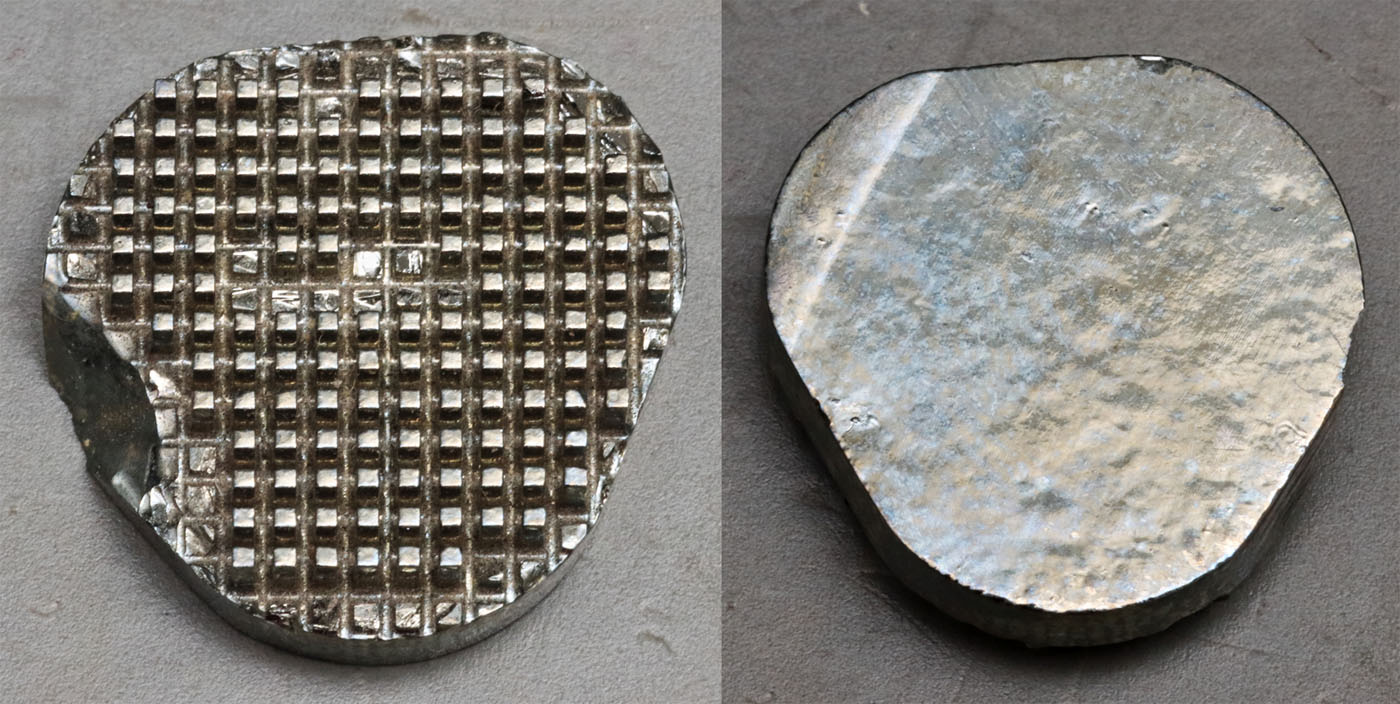

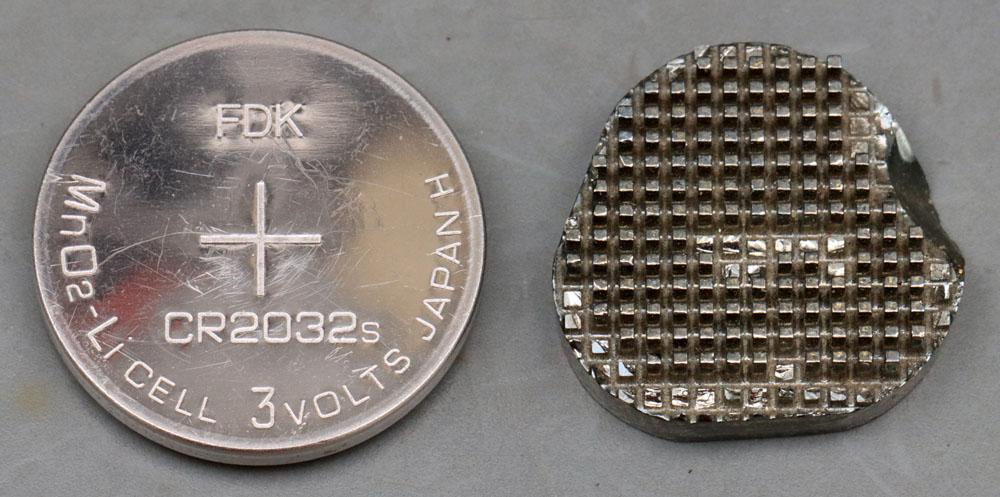

Die Germaniumscheibe wurde mit Sicherheit von einem längeren, aus einer Schmelze gezogenen Kristall abgeschnitten. Diese Scheibe wurde dann waagerecht und senkrecht eingeschnitten, so dass sich gleich große Stäbchen ergeben. Einige der Stäbchen hat man herausgebrochen. Wie sich noch zeigen wird, muss es sich um Germanium handeln.

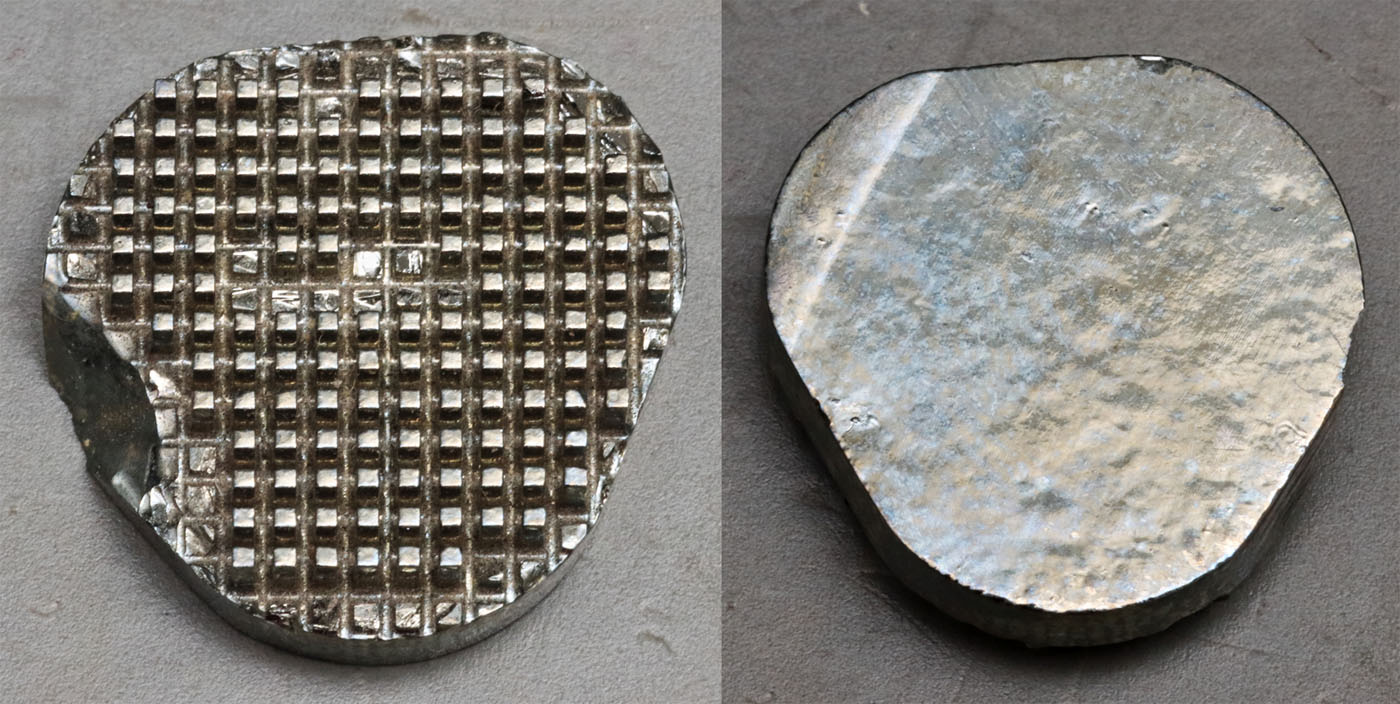

Dem Kristall liegt der hier zu sehende Zettel bei. Demnach sollten daraus Transistoren entstehen.

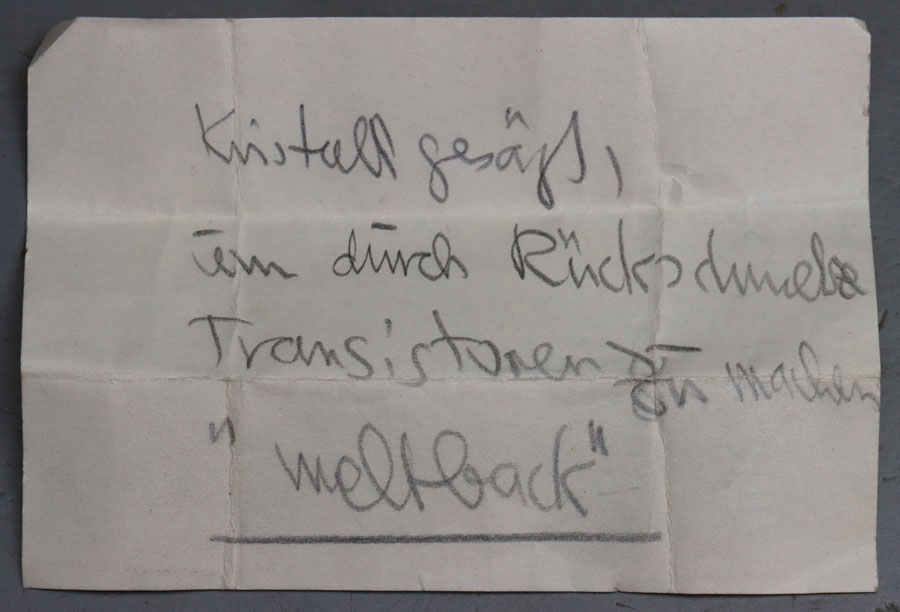

Der Vergleich mit einer CR2032-Knopfzelle zeigt, dass die Kristallscheibe nicht allzu groß ist.

In den Zwischenräumen hat sich über die Zeit einiges an Schmutz angesammelt.

Die Abmessungen der Stäbchen betragen 0,6mm x 0,6mm x 1,8mm. Die Oberfläche ist überraschend glatt. Vielleicht wurde die Oberfläche nach dem Sägen angeätzt. Das wäre durchaus sinnvoll, da Störstellen und Verschmutzungen auf der Oberfläche die Eigenschaften der späteren Transistoren negativ beeinflussen können.

In der fünften Edition des "General Electric Transistor Manual" ist erklärt was sich hinter dem Begriff Rückschmelze oder Metlback verbirgt. Es handelt sich um eine weniger bekannte Methode einen NPN-Transistor zu erzeugen. Der Prozess funktioniert grundsätzlich sowohl mit Germanium als auch mit Silizium, wobei er üblicherweise im Zusammenhang mit Germaniumtransistoren zum Einsatz kam.

Zuerst bringt man in einen Germaniumkristall n- und p-Dotierung ein, so dass die n-Dotierung dominant ist. Der Kristall wird in Stäbchen geschnitten, mit einer Seite an einem Kühlkörper befestigt und erhitzt, bis die andere Seite aufschmilzt. Lässt man die Schmelze abkühlen, so rekristallisiert sie erst langsam am noch festen Bereich und dann immer schneller zum Ende hin. Die Einlagerung von n- und p-Fremdatomen hängt teilweise stark von der der Geschwindigkeit der Kristallisation ab. Das üblicherweise als p-Dotierung benutzte Gallium wird kaum von der Geschwindigkeit der Rekristallisation beeinflusst. Antimon, das üblicherweise als n-Dotierung verwendet wird, baut sich stärker in die Kristallstruktur ein, je schneller die Kristallisation abläuft. Dieser physikalische Effekt sorgt dafür, dass sich am nicht aufgeschmolzenen Stäbchen eine Schicht ausbildet, die eine dominante p-Dotierung besitzt, während im restlichen Bereich wieder die n-Dotierung vorherrscht. Damit ergibt sich die gewünschte NPN-Struktur.

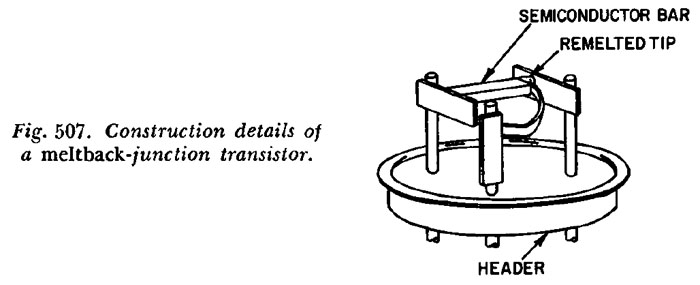

In dem Buch "Getting Started With Transistors" zeigt Lous E. Garner wie ein Transistor mit einer sogenannten meltback-junction üblicherweise aussieht.

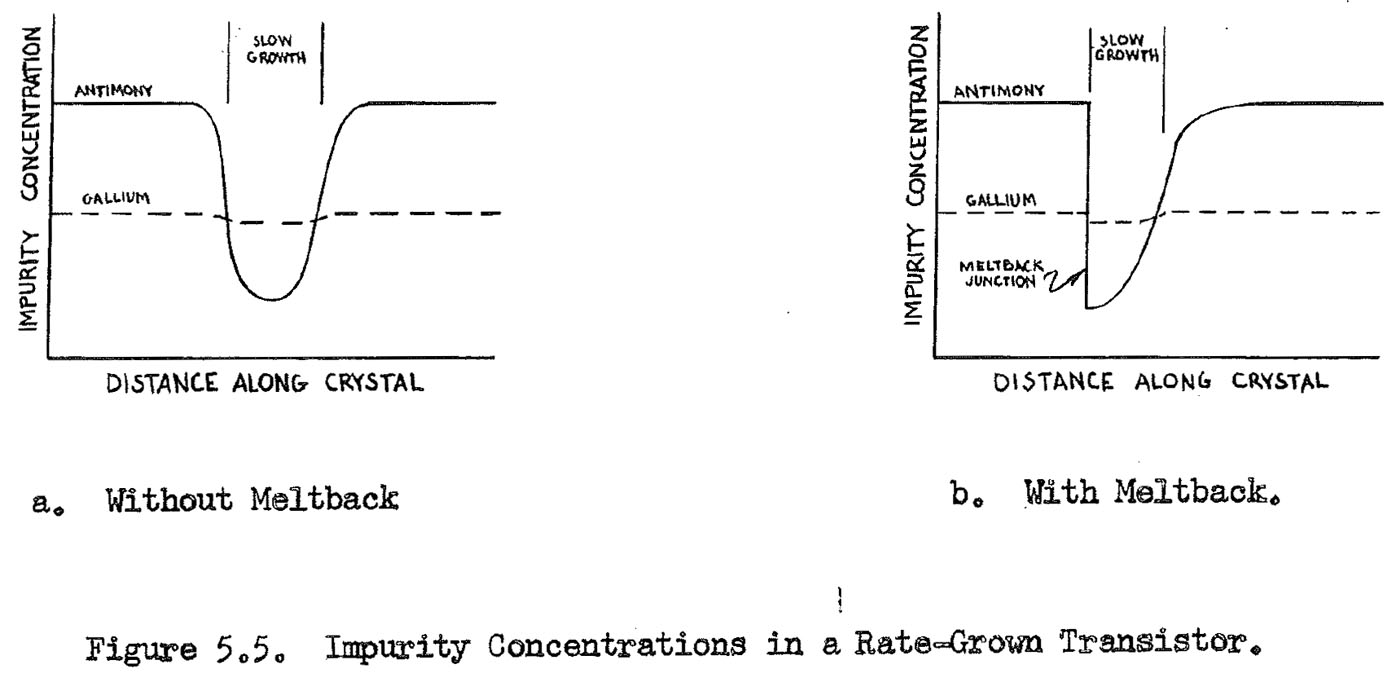

Der Begriff Meltback wird allerdings auch noch in einem anderen Zusammenhang verwendet. Robert Widlar ist der Autor einer Schulungsunterlage mit dem Titel "Transistors", die im "Department of Weapons Training Lowry Air Force Base Colorado" genutzt wurde. Im fünften Kapitel dieses Dokuments ist eine andere Möglichkeit beschrieben, mit der man NPN-Transistoren erzeugen kann. Dazu zieht man einen Germaniumkristall aus einer Schmelze, die n- und p-Dotierstoffe enthält, wobei der n-Dotierstoff Antimon dominiert. Durch eine Erhöhung der Temperatur der Schmelze kann man die Wachstumsgeschwindigkeit des Kristalls reduzieren. Der bereits beschriebene physikalische Zusammenhang sorgt dann dafür, dass in diesem Bereich die p-Dotierung dominiert.

Erhöht man bei diesem Vorgang die Temperatur der Schmelze noch etwas stärker, so schmilzt ein Teil des bereits erzeugten Kristalls erneut auf. Damit schmilzt auch der Übergang zum p-Halbleiter wieder auf, der sich bei der ersten Erhöhung der Temperatur ergeben hat und es stellt sich ein vorteilhafter, abrupterer Übergang ein. Auch dieser Prozess wird als Meltback bezeichnet. Bei dem von Professor Beneking überlieferten Germaniumkristall handelt es sich mit Sicherheit um die Variante, bei der die Germaniumstäbchen noch aufgeschmolzen werden müssen. Das ergibt sich aus dem Hinweis, dass daraus erst über die Rückschmelze Transistoren erzeugt werden sollen.