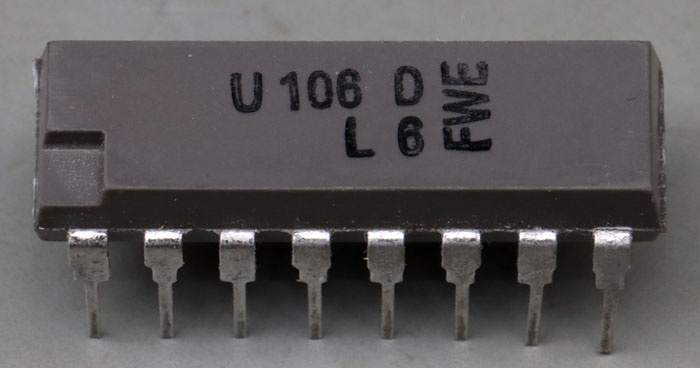

Der im Funkwerk Erfurt produzierte U106 enthält vier NOR-Gatter mit jeweils zwei Eingängen. Die Schaltung basiert auf p-Kanal MOSFETs. Sie ist dem MEM1013 von General Instruments nachempfunden. Die Produktion des hier vorliegenden Bausteins erfolgte im 2. Quartal 1979. Der rumänische Halbleiterhersteller Microelectronica führte dieses Gatter unter der Bezeichnung MMP106.

Laut General Instruments kam bei der Bauteilfamilie um den MEM1013 der sogenannte MTOS-Prozess zum Einsatz. In der Zeitschrift Electronic Design im März 1967 beschreibt General Instruments diesen MTOS-Prozess genauer. Auf den ersten Blick könnte man meinen, dass bei diesem Prozess ein dickeres Gate-Oxid zum Einsatz kam. Üblicherweise bringt man unter der Gate-Elektrode eines MOSFETs ein möglichst dünnes Siliziumoxid ein. Das garantiert, dass das Gatepotential einen möglichst großen Einfluss auf den leitfähigen Kanal darunter hat. Wie links dargestellt, können aber bereits kleine Störungen zu Kurzschlüssen führen. Ein dickeres Gate-Oxid würden den Prozess robuster machen und so die Ausbeute erhöhen. Gleichzeitig würde das aber die elektrischen Eigenschaften des Transistors deutlich verschlechtern.

Bei genauerer Betrachtung zeigt sich, dass in den obigen Bildern kein Transistor, sondern ein Kreuzungspunkt beschrieben wird. Für die Unterquerung muss zuerst ein Loch in das dicke Feld-Oxid geätzt und nach der p-Dotierung mittig wieder eine Oxid-Schicht aufgebracht werden. Diese Abdeckung wird beim MTOS-Prozess dicker ausgeführt. Tatsächlich beschreibt General Instruments sogar, dass das dicke Oxid überall aufgebracht wird mit Ausnahme der Gate-Bereiche. Das bedeutet, dass der Aufbau der MOS-Transistoren für den MTOS-Prozess nicht geändert wurde.

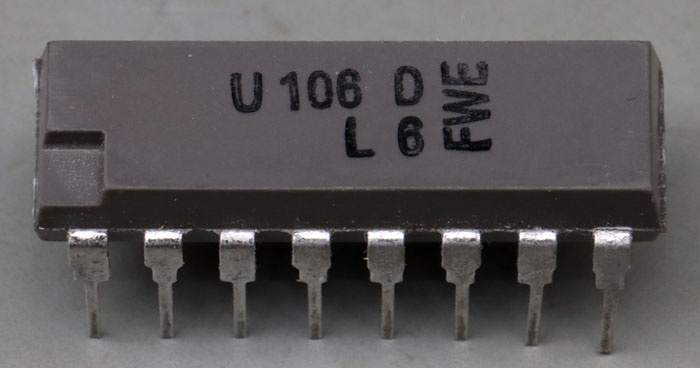

Im Jahr 1971 wurden auf der Leipziger Frühjahrsmesse die ersten an die MEM1000-Reihe angelehnten MOS-Schaltkreise aus dem Funkwerk Erfurt präsentiert. Darunter waren der U101 mit zwei Volladdierer, der U102 mit zwei NOR-Gatter, der U103 mit zwei RS-Flip-Flops, der U104 mit Antivalenz-Äquivalenz-Gatter und der U105 mit sechs einfachen Schaltern. Später folgten weitere Varianten wie der U106.

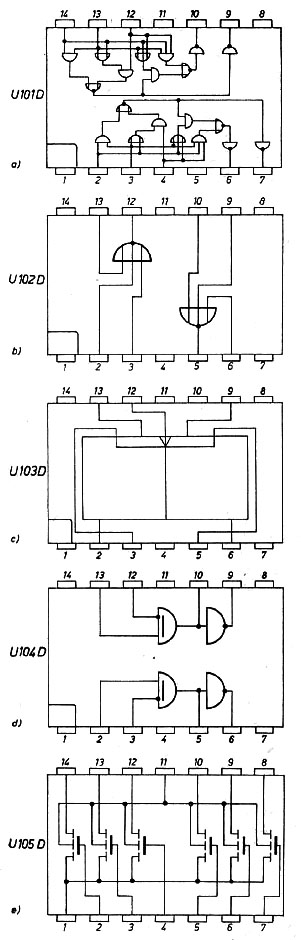

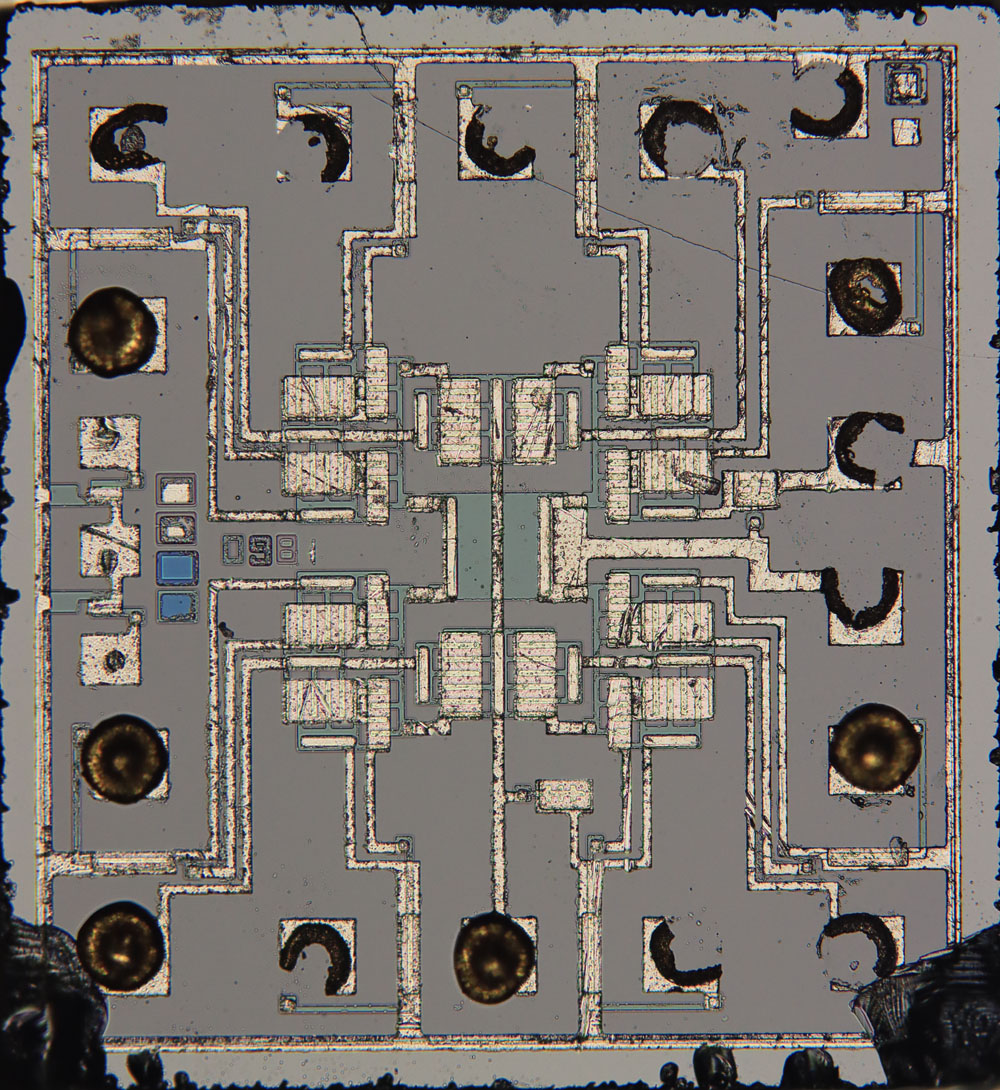

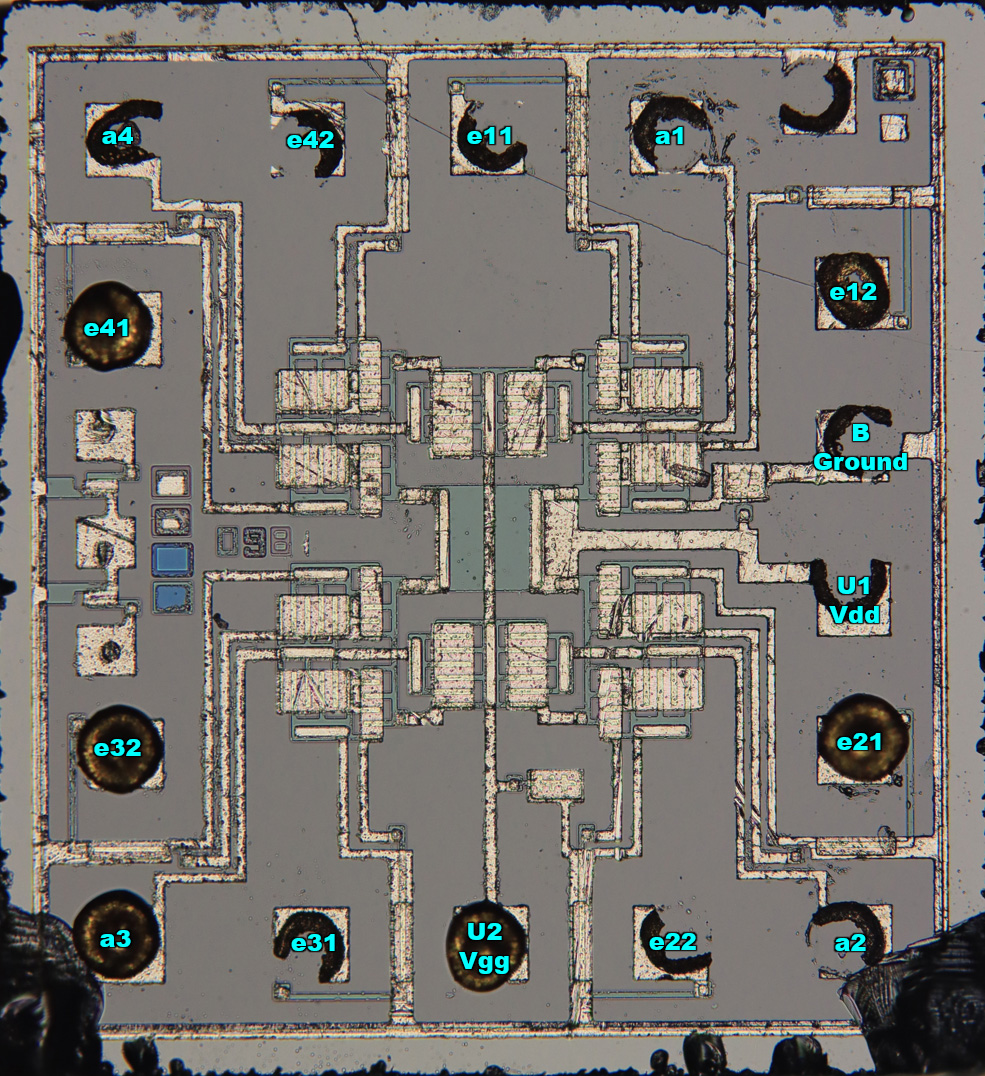

Öffnet man das Gehäuse, so zeigt sich, dass das Die zusätzlich mit einem weichen Verguss geschützt wurde.

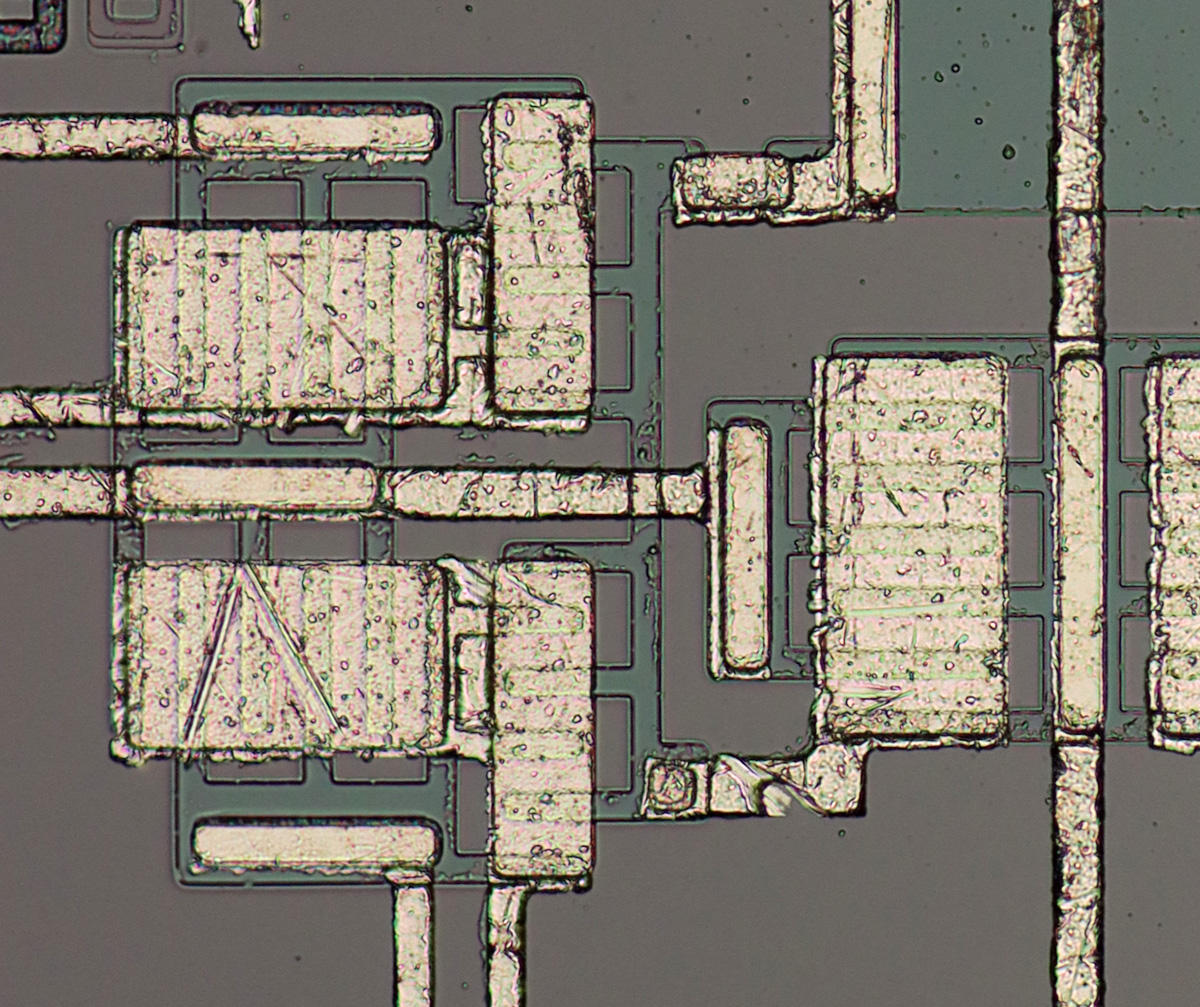

Die Abmessungen des Dies betragen 1,3mm x 1,4mm. Auf eine Passivierungsschicht wurde verzichtet. Beim Entfernen des Vergussmaterials entstehen daher Kratzer in der Metalllage.

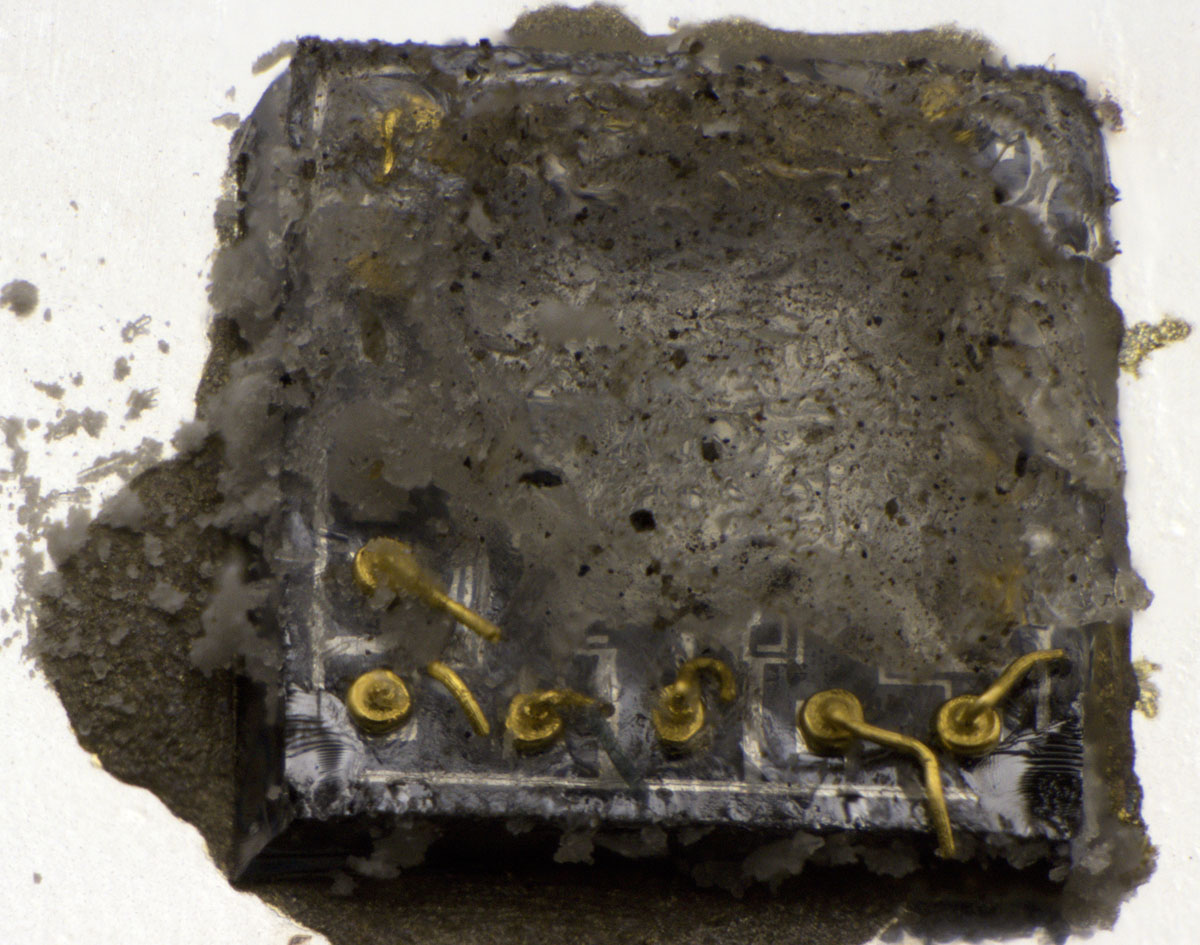

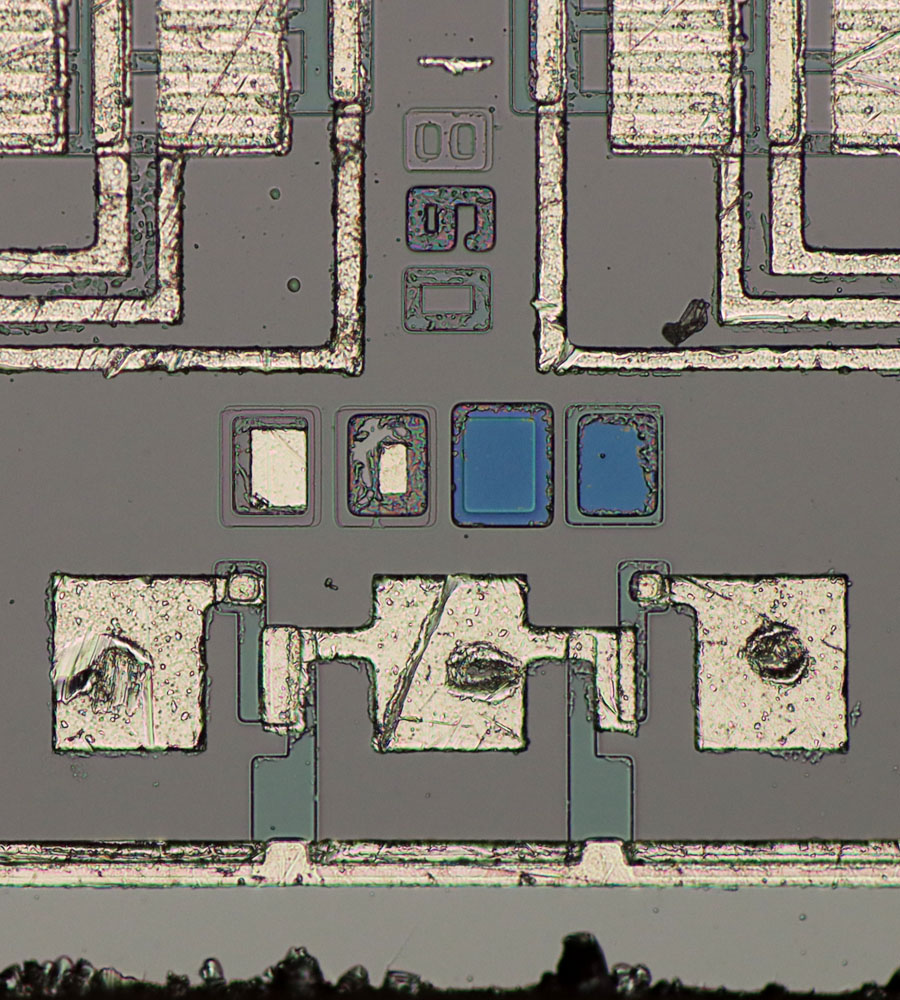

An einer Kante sind zwei Teststrukturen aufgebaut. Links handelt es sich um einen MOSFET. Rechts fehlt der Rahmen im Bereich der Gateelektrode. Damit konnte man überprüfen, welchen Einfluss die Metalllage an Stellen hat, wo sich kein Transistor bilden soll und lediglich wegen der Potentialführung eine Leitung zwei p-dotierte Flächen überbrückt.

Über der Teststruktur sind die Revisionen von vier Masken abgebildet, die offenbar einige Male überarbeitet wurden. Darunter erlauben die Quadrate die Ausrichtung der Masken zueinander zu bewerten.

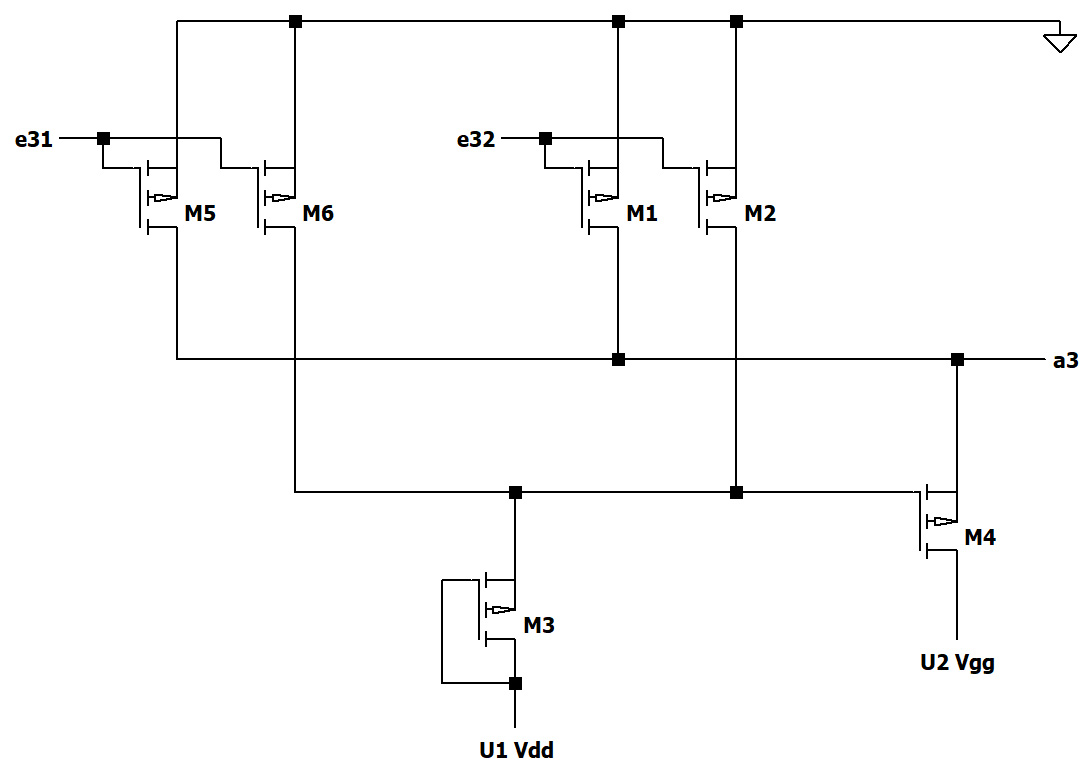

Der U106 arbeitet wie auch der MEM1013 mit zwei Versorgungsspannungen. Zwischen U1 und Masse sind -27V anzulegen. Zwischen U2 und Masse erwartet der Baustein -13V. Das zweite Massepotential in der oberen rechten Ecke passt nicht zur Verteilung der Potentiale auf die Pins des Gehäuses. Dort befindet sich das zweite Massepotential zwischen e41 und e32. Es könnte sein, dass das Bondpad in der oberen rechten Ecke mit dem Stanzgitter des Dies verbunden ist und der Pin zwischen e41 und e32 ebenfalls dieses Stanzgitter kontaktiert.

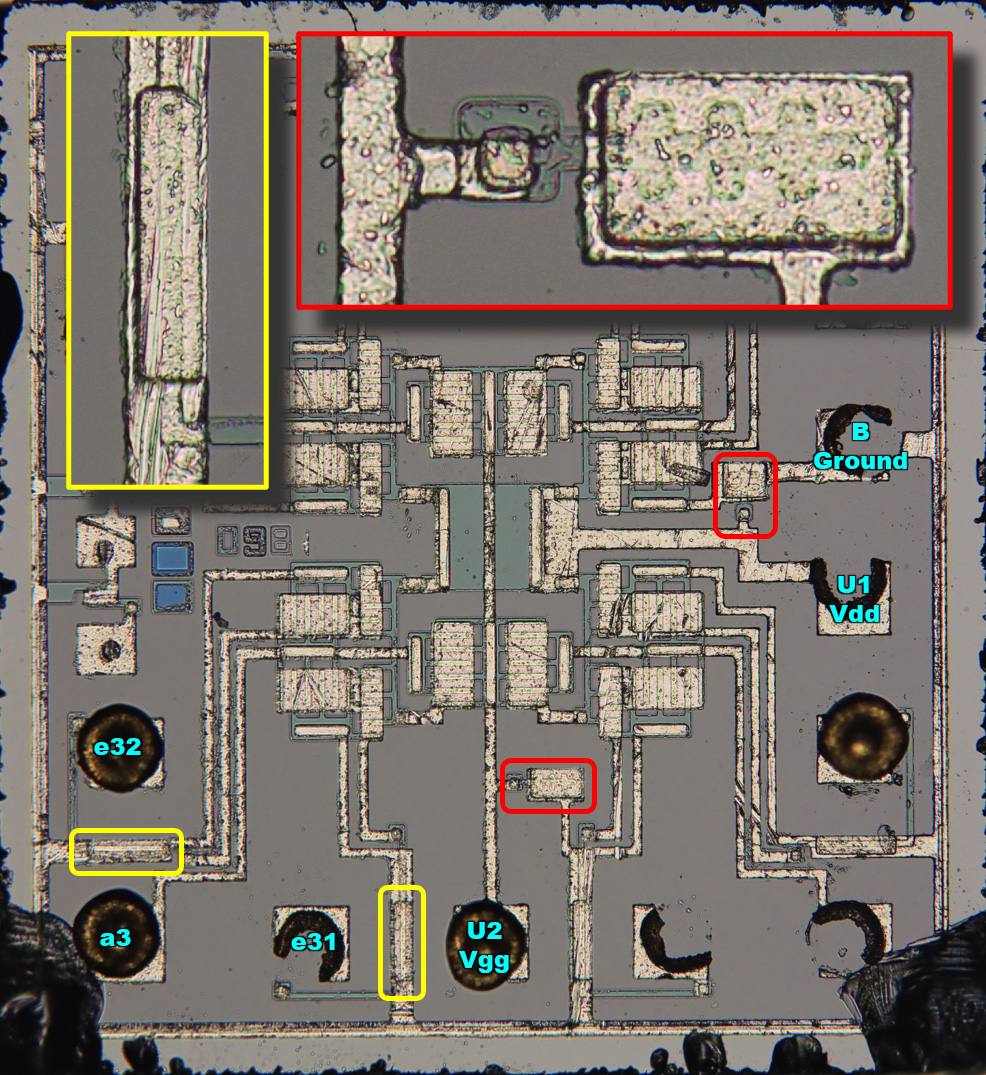

Zwischen den Versorgungspotentialen und dem Massepotential befinden sich Schutzstrukturen, die im ersten Moment wie Kapazität aussehen (rot). Es gibt aber offenbar Schottkydioden, die so aufgebaut sind. An den Eingängen hat man ähnliche Strukturen integriert (gelb). Die p-dotierten Leitungen stellen mit dem Substrat zusätzlich eine Schutzdiode gegen zu hohe Spannungen dar.

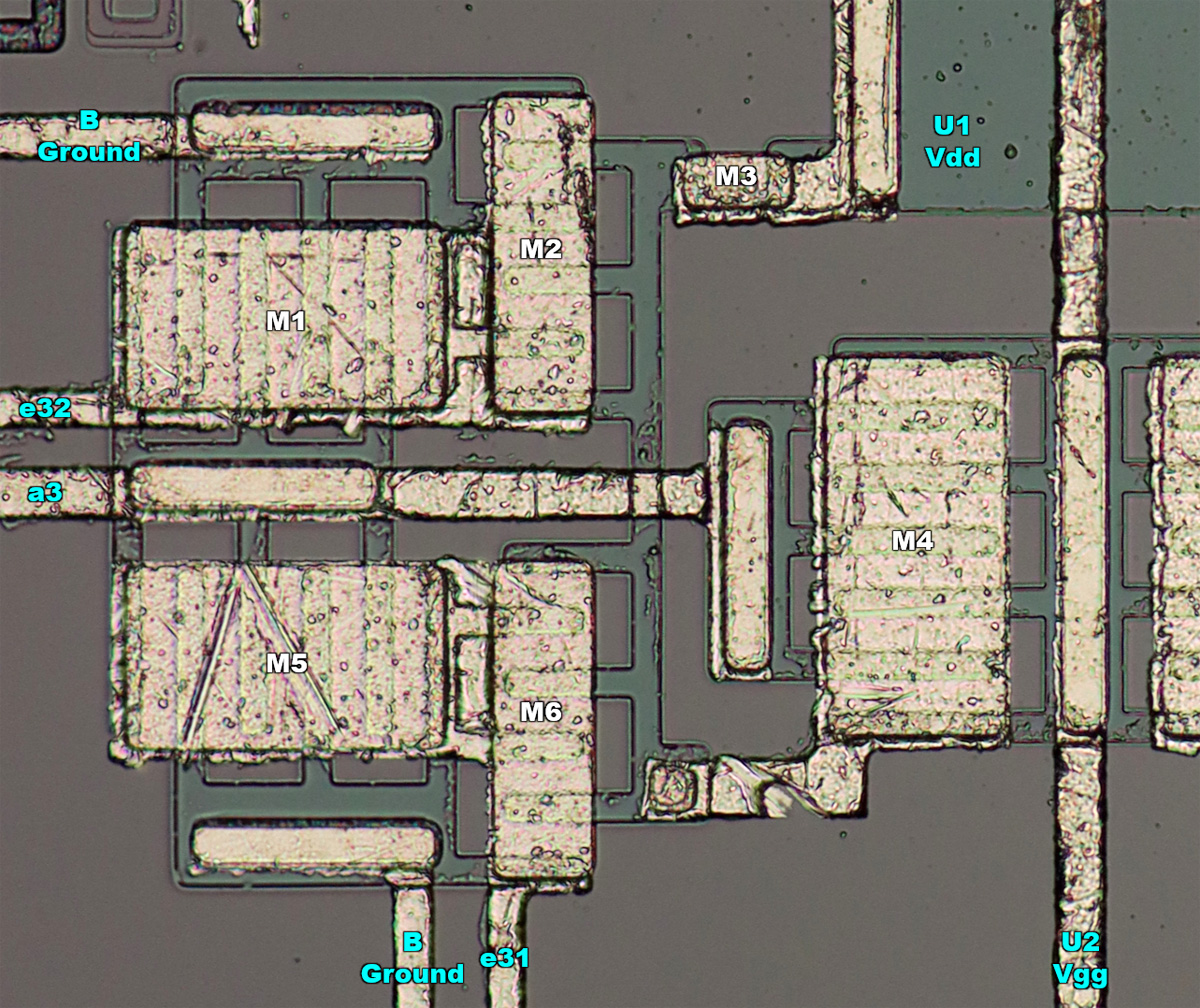

Die Strukturen erscheinen auf den ersten Blick unübersichtlich, die Schaltung ist aber tatsächlich relativ einfach aufgebaut. Die zwei Eingänge führen jeweils zu zwei MOSFETs (M5/M6 und M1/M2), die das Massepotential durchschalten können. Einer der MOSFETs (M5 und M1) führt direkt zum Ausgang, so dass ein Low-Pegel an einem der Eingänge direkt einen High-Pegel am Ausgang erzeugt.

Der Transistor M4 erzeugt einen Low-Pegel am Ausgang, solange keiner der Eingangstransistoren M6/M2 aktiv ist und sein Gate auf das Massepotential hebt. Über diesen Schaltungsteil ist folglich sichergestellt, dass der Ausgang einen Low-Pegel führt, solange an beiden Eingängen ein High-Pegel anliegt. M3 wirkt als Pull-Down-Widerstand. Er benötigt das niedrigere Versorgungspotential U1, um M4 sauber einschalten zu können.