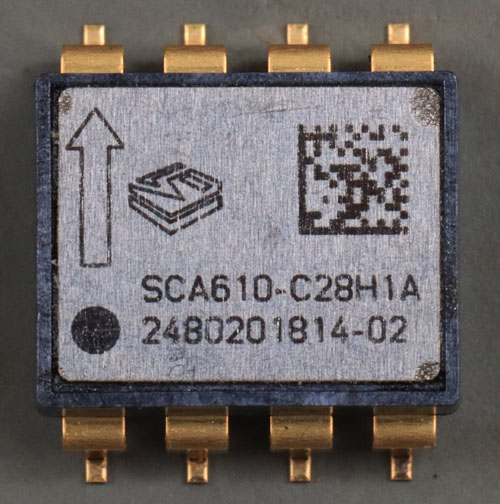

VTI Technologies ist eine finnische Firma, die mittlerweile zu Murata gehört. Der SCA610 zählt zu einer Familie von Beschleunigungssensoren. Der SCA610-C28H1A misst Beschleunigungen in eine Richtung im Bereich von +/-1,7g. Der Baustein bietet einen Selbsttest und gibt ein analoges Signal aus.

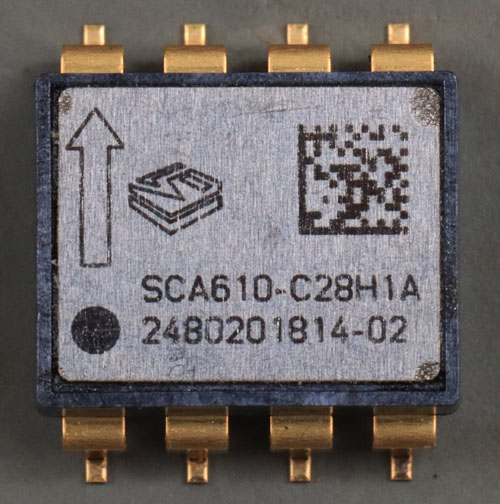

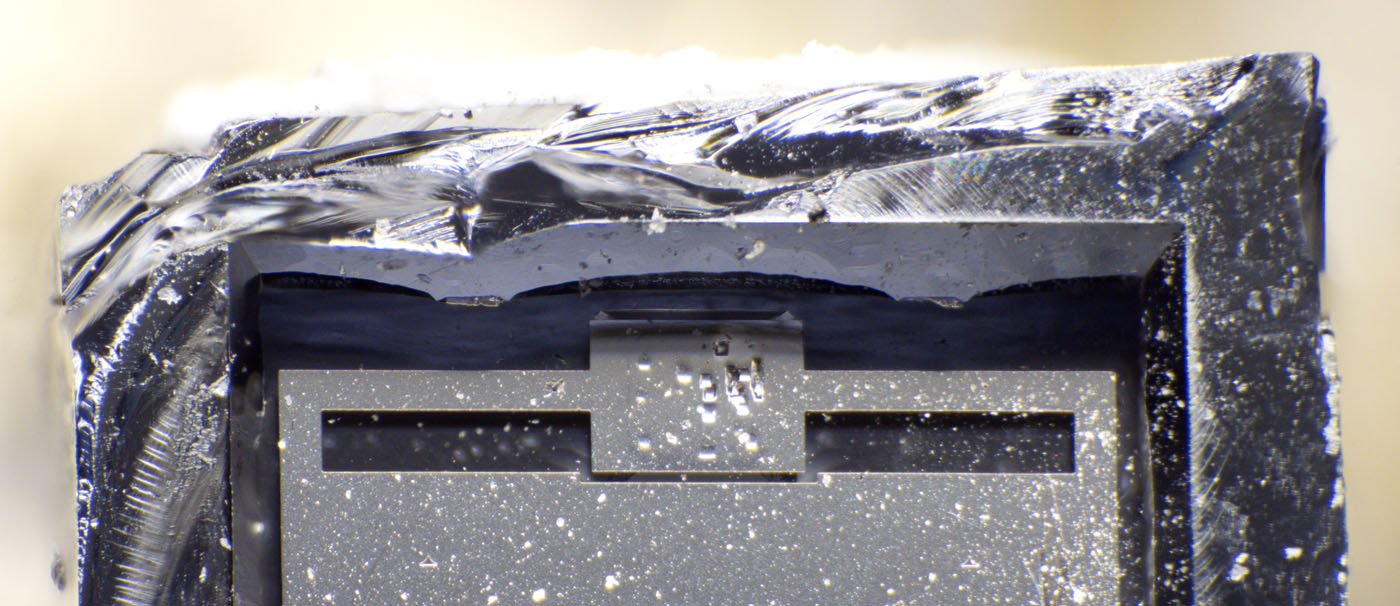

Im Gehäuse befindet sich der eigentliche Beschleunigungssensor und die Auswerteschaltung. Ein Silikongel schützt beide Elemente.

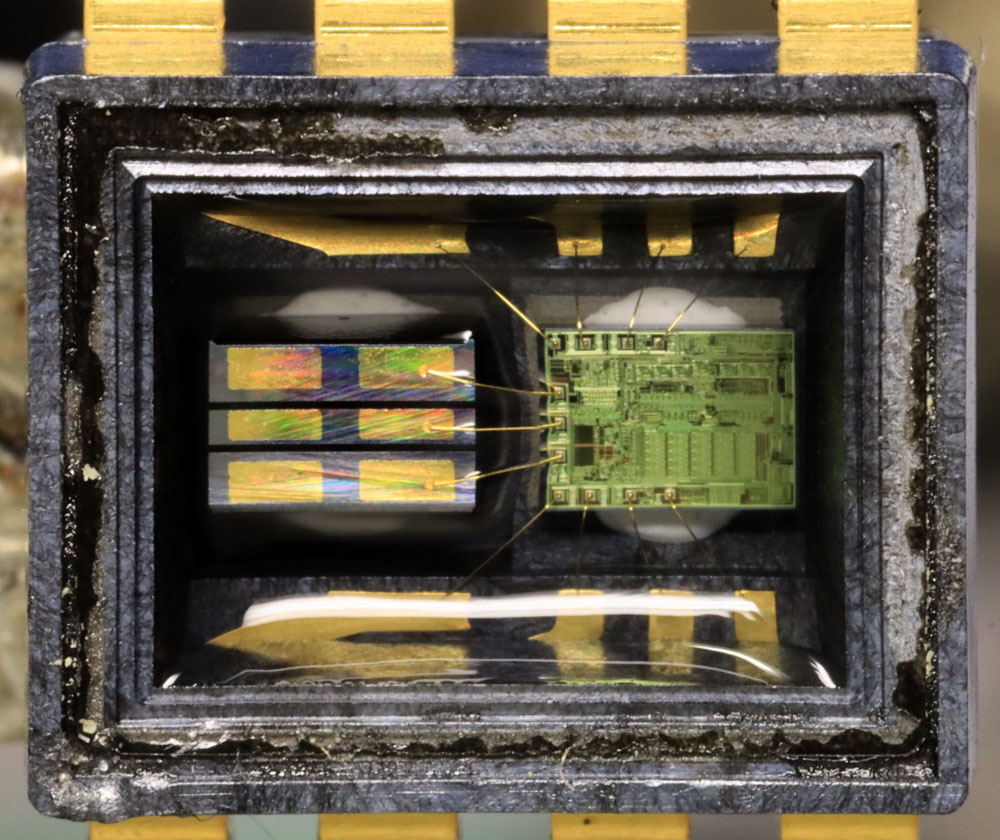

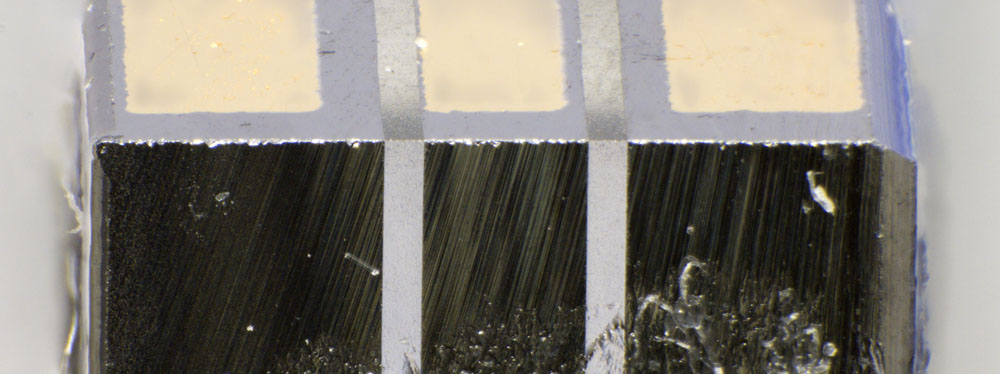

Im Vergleich zu anderen Beschleunigungssensoren ist die Auswerteschaltung verhältnismäßig einfach aufgebaut.

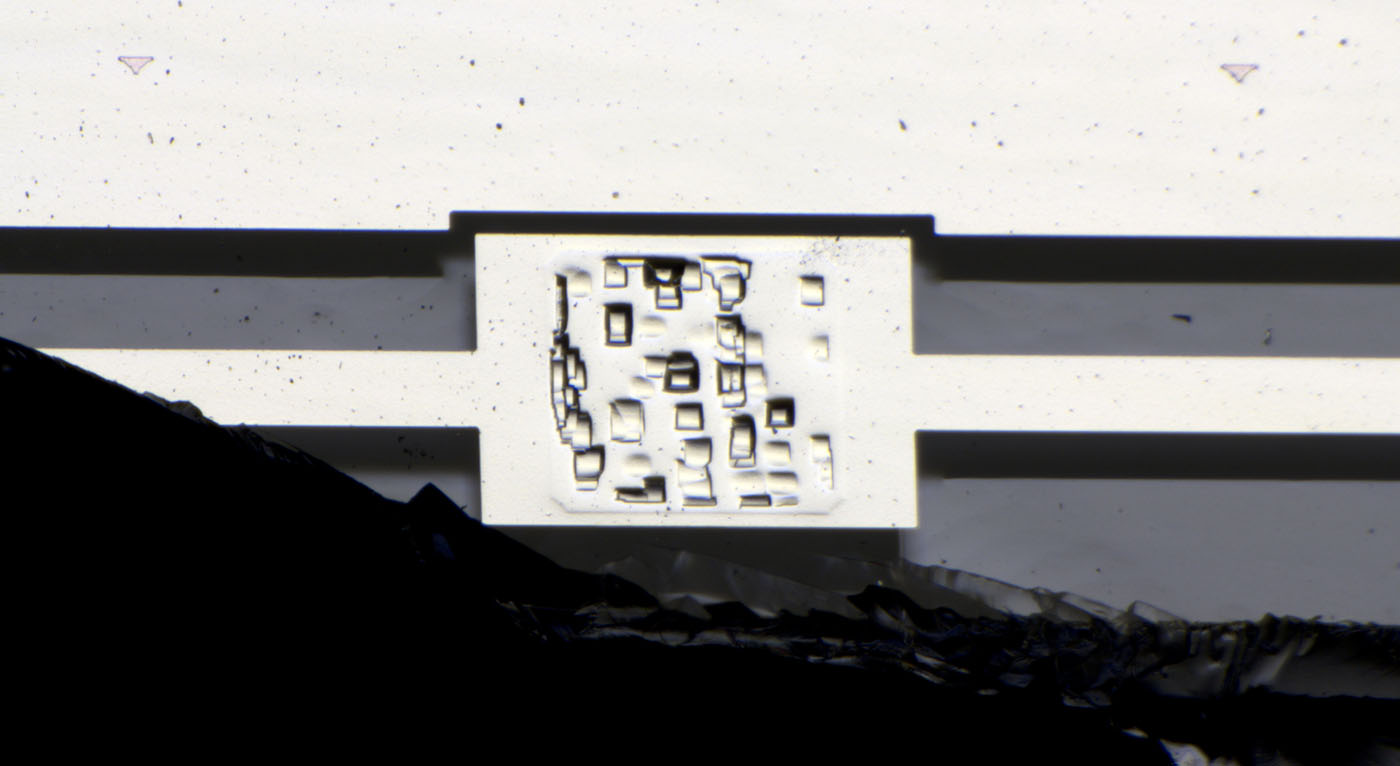

Dieses Bild ist auch in einer höheren Auflösung verfügbar: 48MB

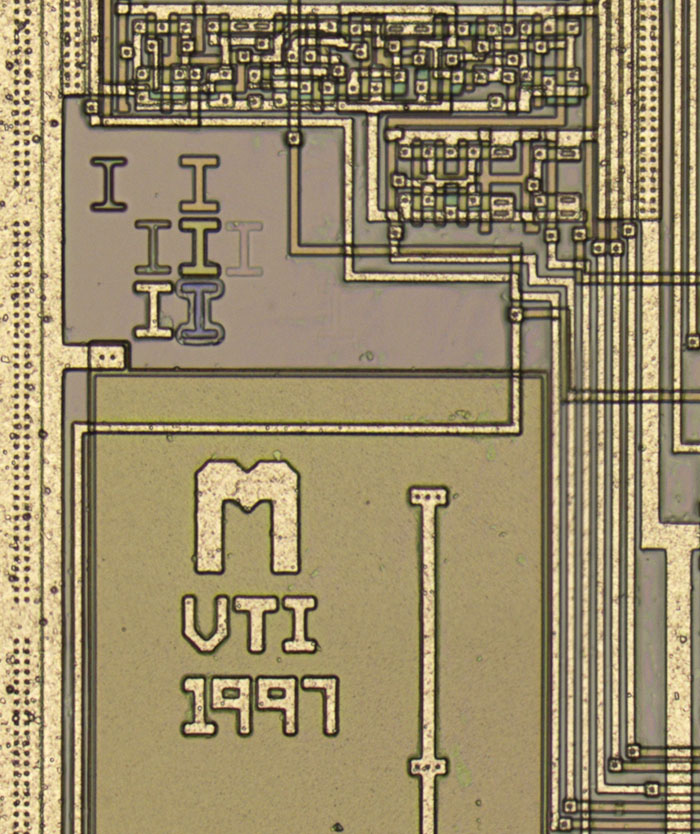

Das Design stammt aus dem Jahr 1997. Es sind sieben Masken zu erkennen.

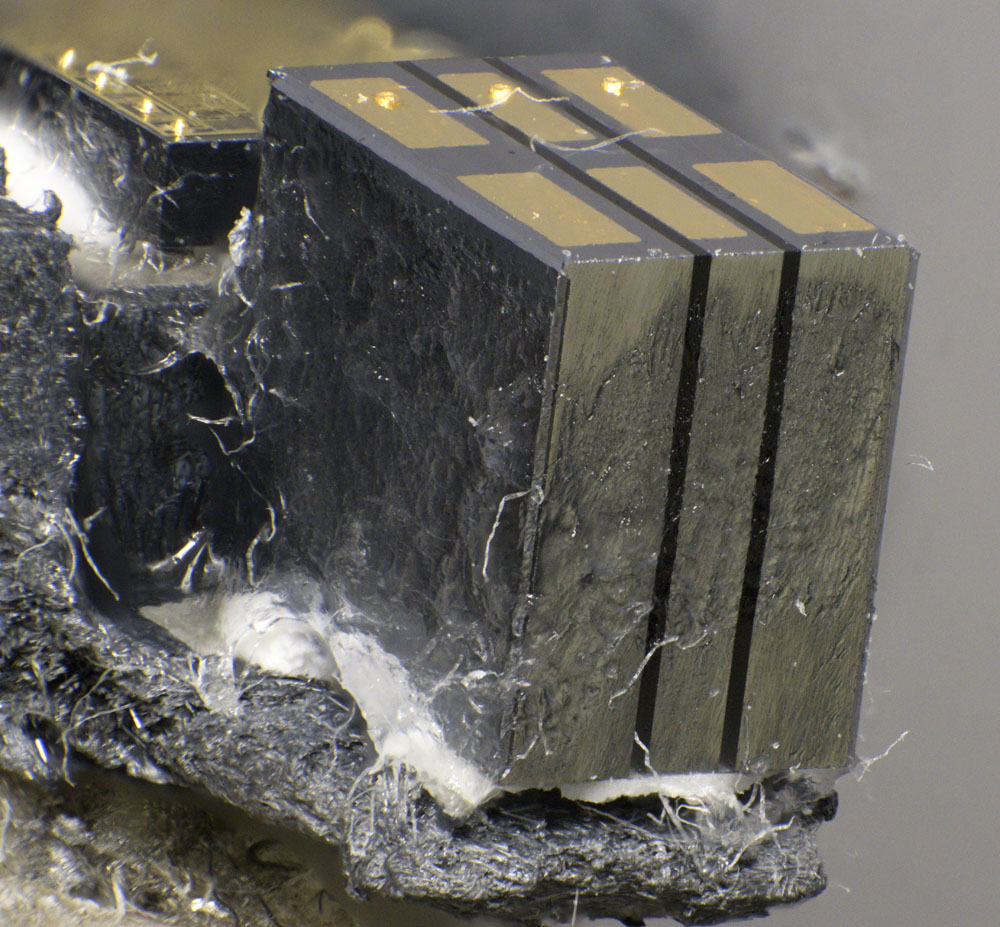

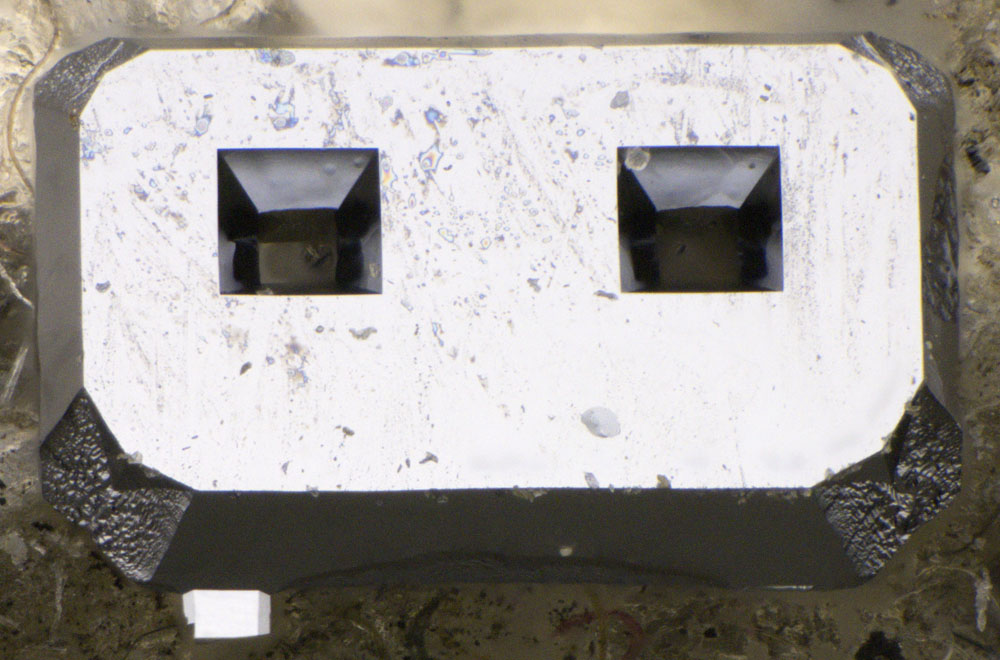

Der Beschleunigungssensor ist mit 2,5mm überraschend hoch. Auf der Oberseite besitzt er sechs Kontakte, von denen drei mit der Auswerteschaltung verbunden waren. Wie sich noch zeigen wird, handelt es sich um drei Potentiale, die lediglich auf beiden Seiten kontaktiert werden können.

Es ist deutlich zu erkennen, dass der Beschleunigungssensor mit drei Elementen aufgebaut wurde. Die Zwischenräume scheinen aus Glas zu bestehen. Die Breite des ganzen Aufbaus beträgt 1,9mm.

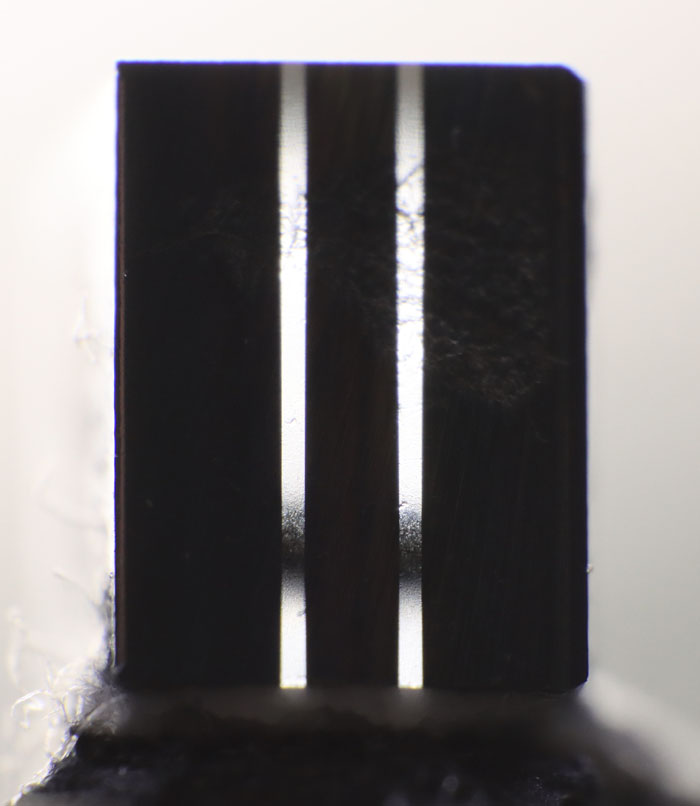

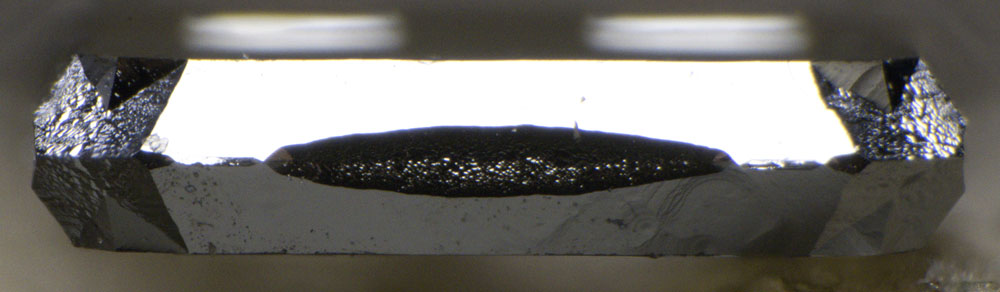

Im unteren Teil der durchsichtigen Bereiche zeichnen sich dunkle Elemente ab.

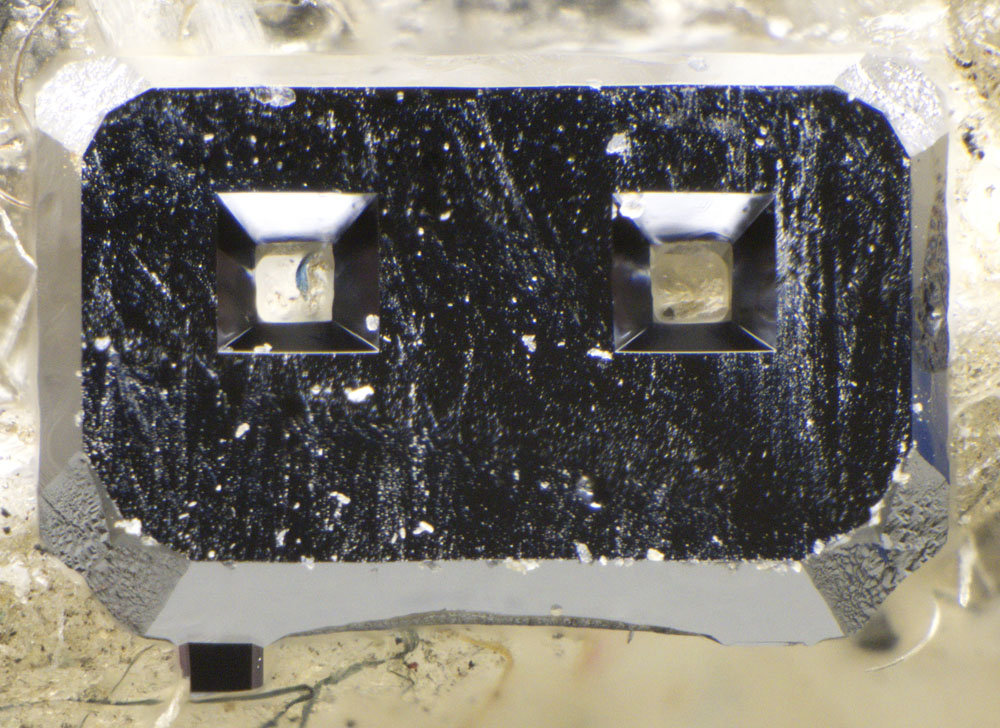

Der Beschleunigungssensor arbeitet kapazitiv. In der Mitte des Gehäuses befindet sich eine gefedert aufgehängte Masse, die hier bereits herausgebrochen ist. Metallisierte Flächen auf beiden Seiten bilden mit der beweglichen Masse zwei Kondensatoren. Die Trägheit der Masse sorgt dafür, dass sie sich bei einer Beschleunigung aus der Mittenlage heraus bewegt. Die zwei Kapazitäten ändern sich entsprechend.

Die Sensormasse ist 1,8mm x 1,2mm groß und 0,3mm dick. Die zwei Löcher optimieren wahrscheinlich den Luftwiderstand und damit die Dämpfung. Auf einer Seite der unteren Kante ist noch ein Rest der Befestigung zu erkennen. Die dünnen Streifen sorgen für die notwendige Flexibilität.

An der unteren Kante des Gehäuses sind ebenfalls noch die Überreste der Befestigung zu erkennen.

Die zwei Metallflächen, die die feststehenden Elektroden darstellen, sind auf dem durchsichtigen Glas aufgebracht. Die dunklen Elemente im Glas scheinen die leitenden Kontaktierungen zwischen den Elektroden und den äußeren Elementen zu sein. Wie genau die Kontaktierung erfolgte bleibt unklar. Die Fläche darüber zeigt eine außergewöhnliche Oberflächenstruktur.