Der IK72 ist der erste in der DDR entwickelte, monolithisch integrierte Analogschaltkreis. Die Entwicklung erfolgte im F/E-Bereich des Halbleiterwerk Frankfurt Oder (HFO) in Stahnsdorf. 1972 waren erste Bauteile verfügbar. Der IK72 stellt einen Differenzverstärker inklusive Stromsenke dar, der für diverse Schaltungen genutzt werden kann. Ein integrierter Differenzverstärker hat gegenüber eines diskret aufgebauten Differenzverstärker den großen Vorteil, dass die Transistoren sehr ähnliche Eigenschaften aufweisen und auch auf relativ gleichen Temperaturniveaus arbeiten.

Über den IK72 ist nur sehr wenig bekannt. Die bisher online verfügbaren Informationen beschränkten sich auf ein Schaltungsbeispiel aus einer RFE-Zeitschrift (1974/18). Demnach enthält der IK72 einen Differenzverstärker aus zwei Transistoren mit einem dritten, gemeinsamen Transistor an den Emittern. Der Artikel weist aber bei diesem Schaltbild auch darauf hin, dass "nur der beschaltete Teil dargestellt" wurde.

Das hier zu sehende Modell ist mit einer Papier-Banderole gekennzeichnet und stammt von einem Entwickler, der 1975 damit eine PLL-Schaltung entwickeln sollte. Es handelt sich folglich mit ziemlicher Sicherheit wirklich um einen IK72.

Die vollständige Bezeichnung lautet IK72-13 0109.

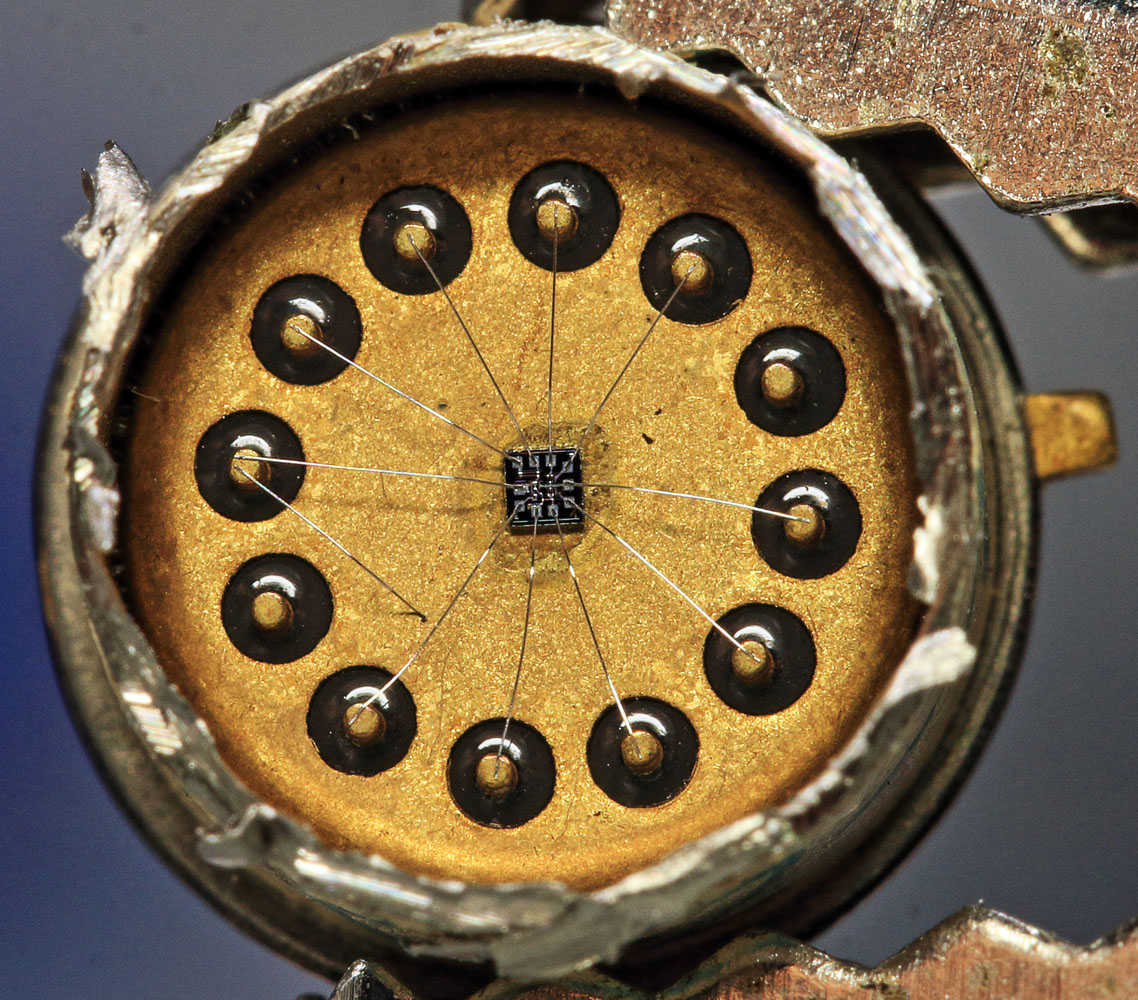

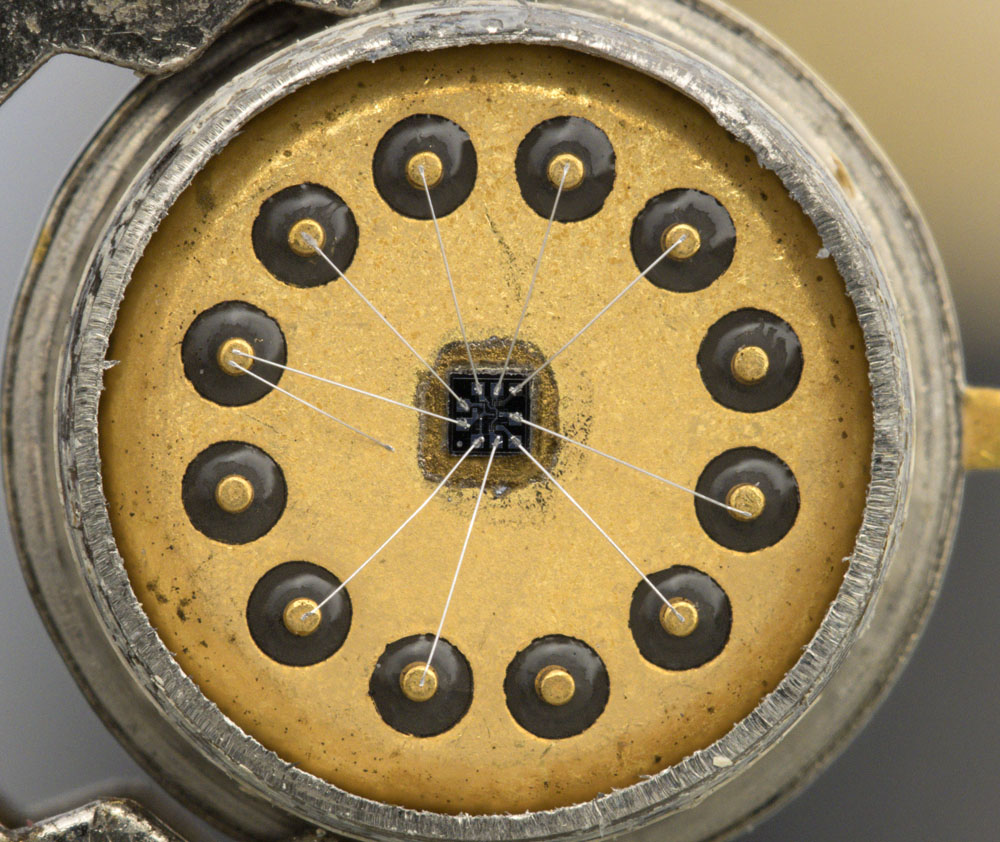

Das Package besitzt 12 Pins. Bei diesem Bauteil wurden einige sehr kurz abgeschnitten.

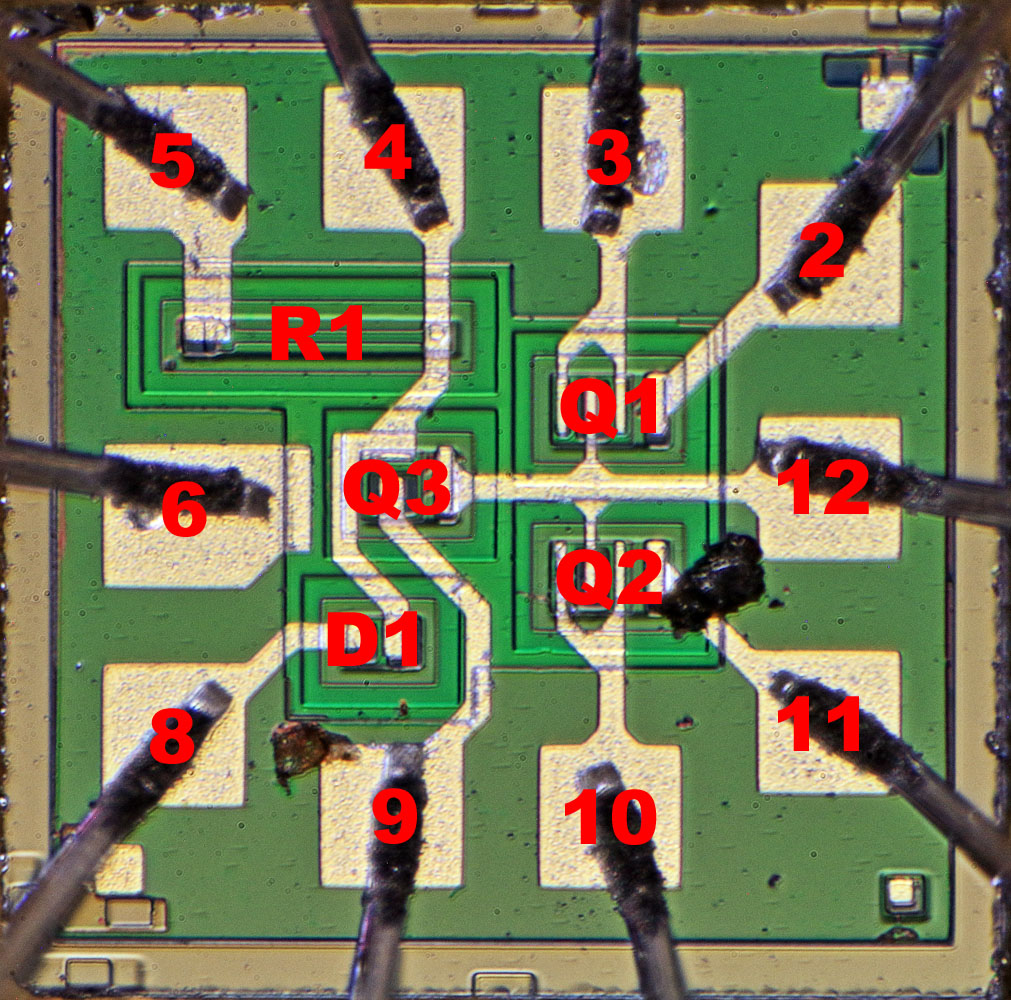

Im Inneren zeigt sich, dass 10 der 12 Pins mit dem Die verbunden wurden. Ein Pin definiert zusätzlich das Gehäusepotential.

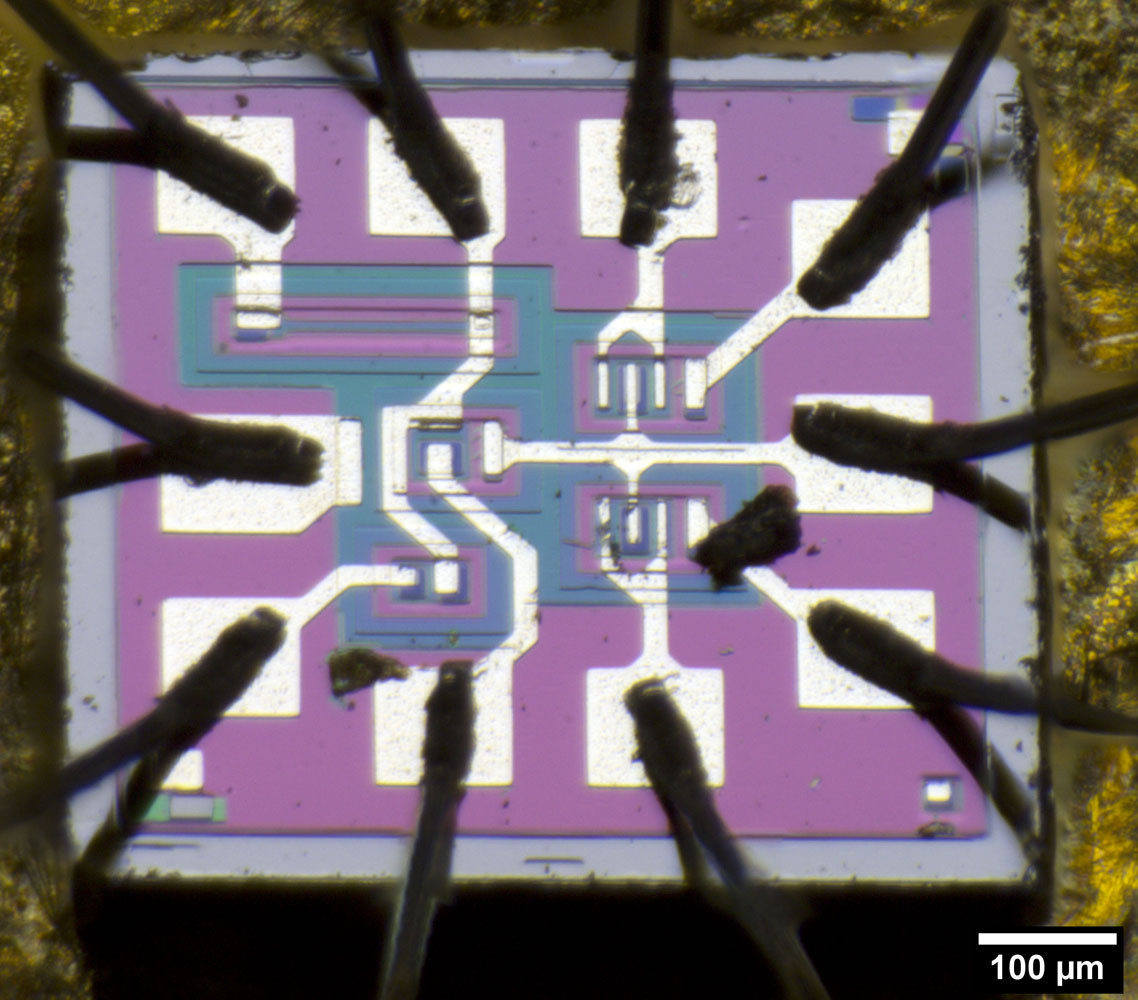

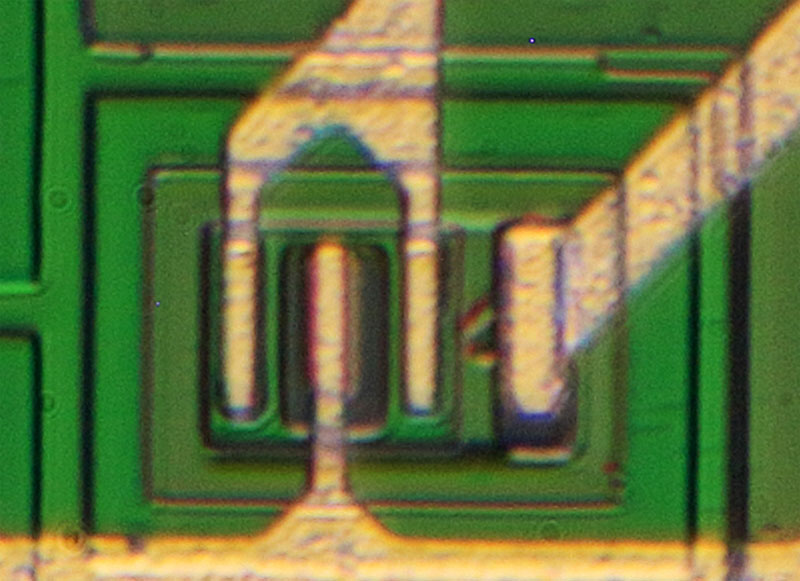

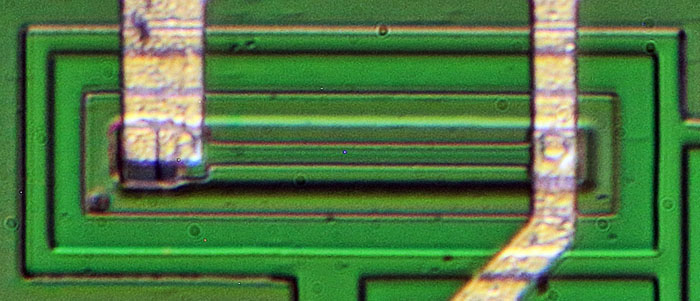

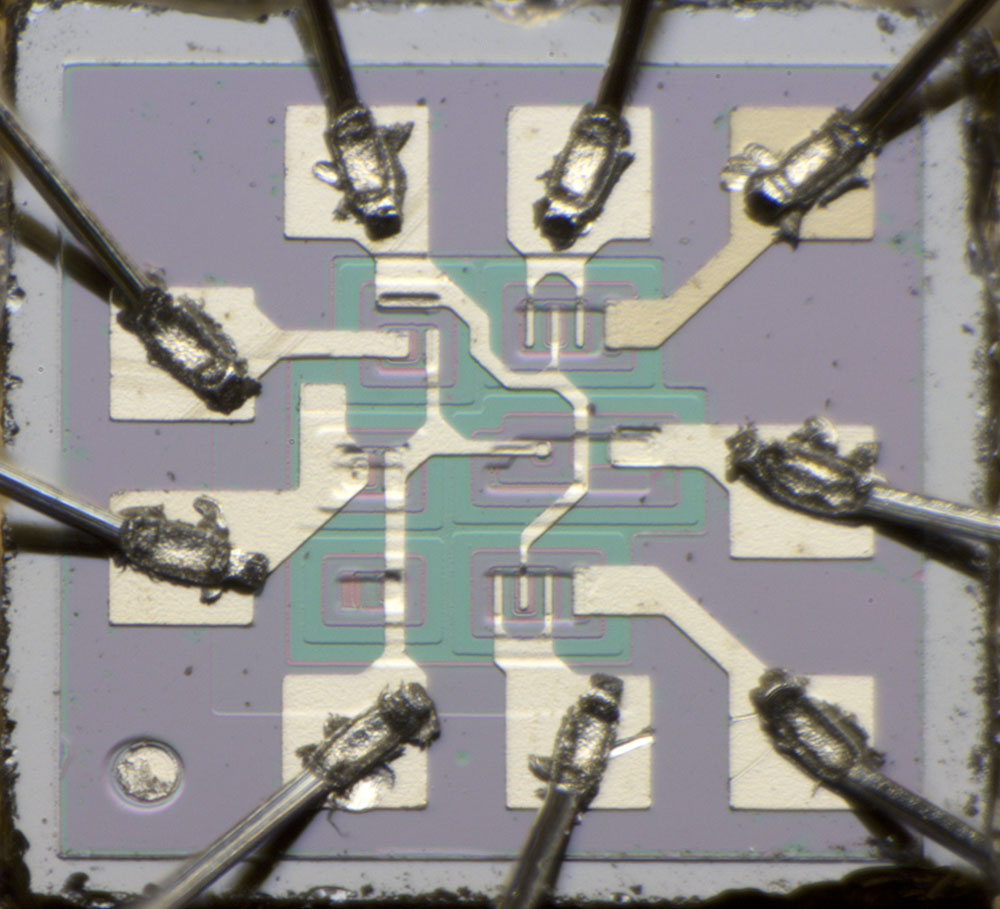

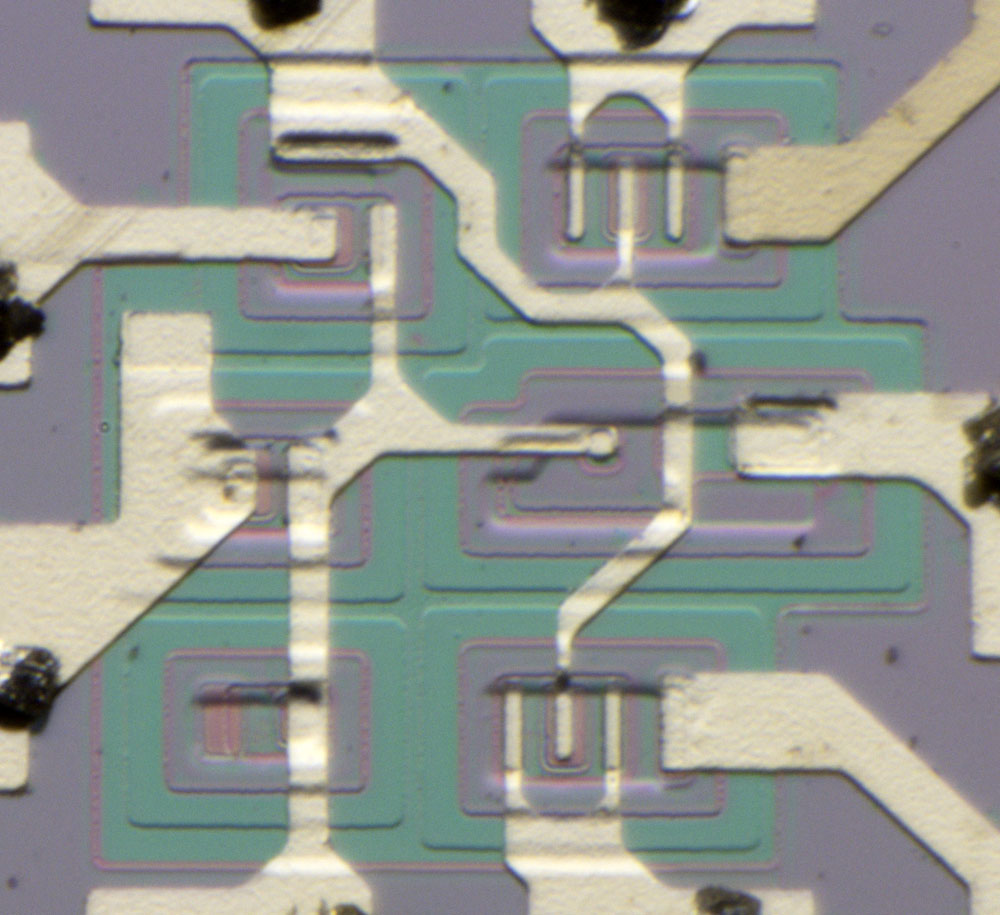

Die Abmessungen des Dies betragen ungefähr 0,7mm x 0,6mm. Auf dem Die befinden sich zwei Partikel, die sich weder mit Druckluft noch durch Spülen mit Isopropanol entfernen lassen. Eine mechanische Reinigung könnte die Bonddrähte beschädigen und sollte daher vorerst vermieden werden.

Das Die beherbergt fünf Elemente. Rechts befinden sich zwei symmetrische Transistoren, die mit verbundenen Emittern einen Differenzverstärker darstellen. Links davon befindet sich ein weiterer Transistor, der zum Beispiel als Stromsenke verwendet werden kann. In der unteren linken Ecke ist ein weiterer Transistor als Diode verschaltet. In der oberen linken Ecke befindet sich ein Widerstand.

In den Ecken des Dies sind geometrische Formen platziert, die wahrscheinlich die Positionierung der Masken erleichtern und eine Überprüfung des Fertigungsprozesses ermöglichen.

Die minimale Strukturbreite liegt im Bereich von 5µm.

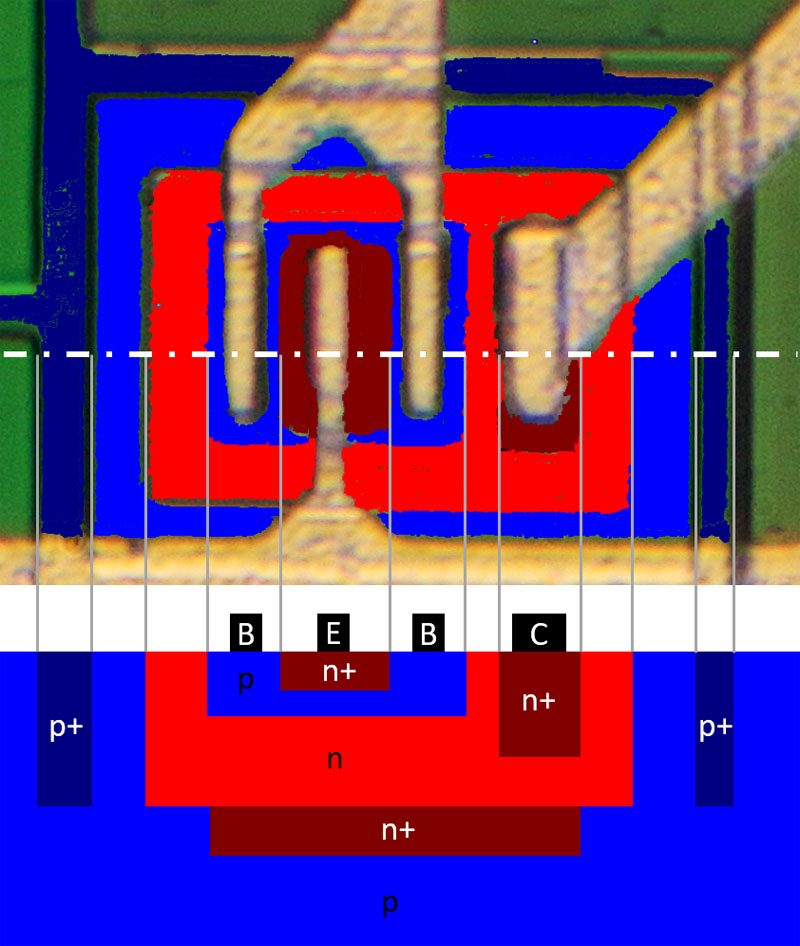

Das Buch Mikroelektronik von W. Glaser und G. Kohl (1970, Naumburg) zeigt wie NPN-Transistoren zu dieser Zeit üblicherweise aufgebaut wurden. Die Konstruktion heutiger Bipolartransistoren unterscheidet sich nicht grundsätzlich.

Die Grundlage bildet ein p-dotiertes Substrat (blau). Dort wo später der Transistor entstehen soll, wird eine stark n-dotierte Schicht erzeugt (rot/weiß unten). Diese Schicht sorgt später dafür, dass das Kollektorpotential möglichst niederohmig vom Kollektoranschluss zum aktiven Bereich übertragen wird. Auf dem Substrat trägt man danach eine gleichmäßige n-dotierte Schicht auf (rot), die den eigentlichen Kollektor darstellt. Um verschiedene Transistoren und andere Elemente voneinander zu isolieren, werden tiefe, p-dotierte Rahmenstrukturen aufgebaut. Die entstehenden pn-Übergänge unterbinden ungewollte Stromflüsse über das Die. Im abgegrenzten, n-dotierten Kollektorbereich kann als nächstes eine p-dotierte Basiswanne eingebracht werden. Zuletzt erfolgt die Platzierung des n-dotierten Emitterbereichs innerhalb dieser Basiswanne.

Zwischen den beschriebenen Schritten erfolgen sehr viele Zwischenschritte, die es erst ermöglichen die einzelnen Bereiche so auszubilden, wie sie hier dargestellt sind. Dazu gehören zum Beispiel das Auftragen, das Belichten, das teilweise und das komplette Abtragen von photosensitiven Schichten, das Generieren und Abtragen von Siliziumoxidschichten und diverse andere Prozessschritte.

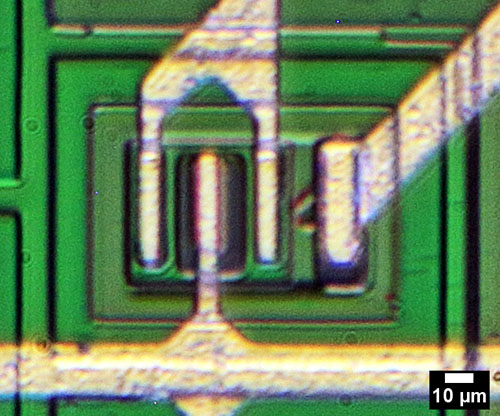

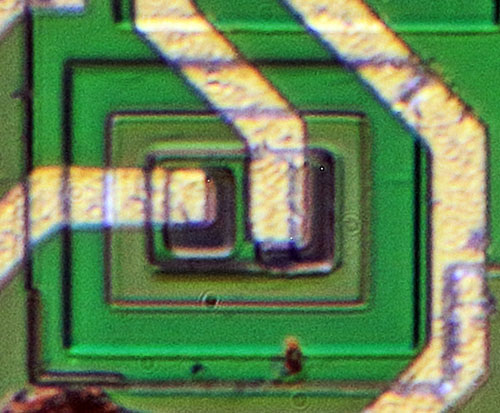

Basierend auf dem üblichen Herstellungsprozess kann man versuchen die sichtbaren Strukturen der IK72-Transistoren ihren Funktionen zuzuordnen. Um alle aktiven Elemente ist ein zusammenhängender Rahmen zu erkennen, der mit Sicherheit die stark p-dotierte Isolation darstellt. Zwischen dem n-dotierten Kollektor und dem Isolationsrahmen befindet sich ein Bereich mehr als im obigen Schema dargestellt. Oftmals befindet sich um die aktiven Elemente noch eine p-dotierte Zone, das muss hier ebenfalls der Fall sein. Im Inneren befindet sich die n-dotierte Kollektorfläche. Unterhalb des Kollektoranschlusses ist ansatzweise die stärkere n-Dotierung im Anschlussbereich zu erkennen. Die tiefer liegende, stärkere n-Dotierung ist nur durch Umrisse zu erahnen. Links des Kollektoranschlusses befindet sich die p-dotierte Basisfläche. Diese Fläche wird zweimal kontaktiert. Dieser Aufbau reduziert den Widerstand der Basiskontaktierung und erhöht so die maximal mögliche Schaltgeschwindigkeit. Die gleiche Anbindung wurde zum Beispiel auch beim HF-Transistorarray SL2364 im Gould 4074 gewählt. Innerhalb der Basisfläche ist dann noch der n-dotierte Emitterbereich integriert.

Der dritte Transistor, mit dessen Hilfe sich zum Beispiel eine Stromsenke realisieren lässt, ist etwas anders aufgebaut als die Transistoren des Differenzverstärkers. Die grundsätzliche Abfolge der unterschiedlich dotierten Schichten ist die gleiche, allerdings existiert nur ein Basis-Anschluss (oben) und der Aufbau ist quadratischer, wodurch er weniger Fläche einnimmt. Höchstwahrscheinlich besitzt diese Bauform eine niedrigere Grenzfrequenz.

In seiner einfachsten Funktion steuert der Transistor nur einen konstanten Strom, wo etwas schlechtere Eigenschaften kaum relevant sind. Setzt man allerdings zwei der Differenzverstärker in einem Analogmultiplizierer ein, so können die Anforderungen an den unteren Transistor ebenso hoch sein wie an die oberen Transistoren.

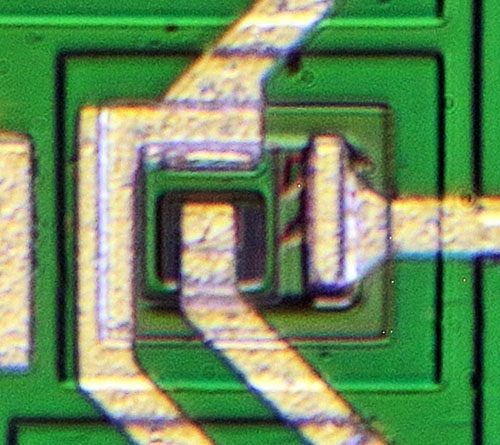

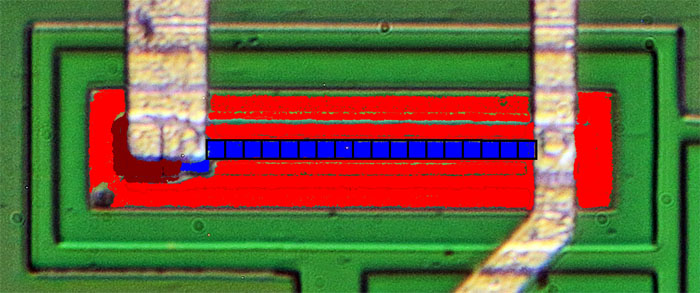

In der oberen linken Ecke des Dies wurde über einen passend dotierten Streifen ein Widerstand integriert.

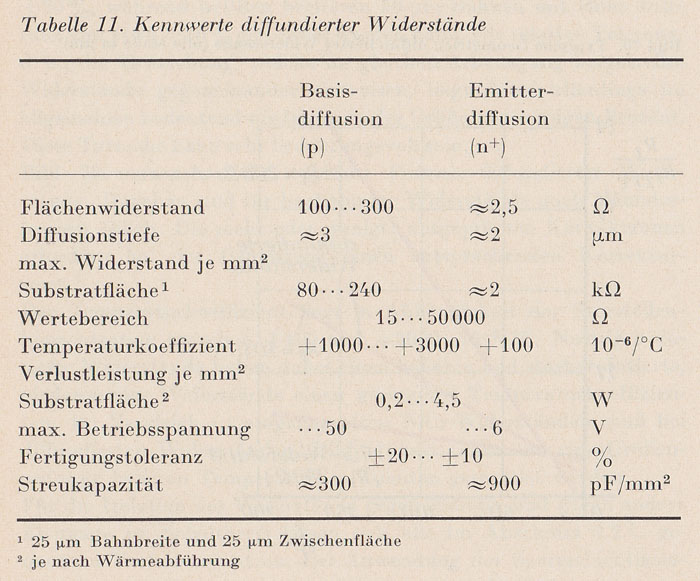

Das bereits erwähnte Buch Mikroelektronik stellt auch typische Spezifikationen von integrierten Widerständen dar.

Widerstände lassen sich mit Hilfe des p-dotierten Basismaterials oder mit Hilfe des n-dotierten Emittermaterials realisieren. Die beiden Materialien decken verschiedene Anforderungsbereiche ab. Im BA222 sind die verschiedenen Widerstandarten real zu sehen.

Die linke Zuführung der Metalllage kontaktiert neben dem Streifen des Basismaterials (blau) auch einen vermutlich stark n-dotierten Bereich (dunkelrot). Über diesen Pfad wird die n-dotierte Wanne (rot), in der sich der Widerstand befindet, auf ein definiertes Potential gelegt.

Die Verschaltung auf dem Die ermöglicht es den Widerstand von außen zu vermessen, wobei sich ein Wert von 2,08kΩ bestimmen lässt. In der Fläche des Widerstands finden 18 Quadrate Platz. Mit den 2,08kΩ ergibt sich somit ein spezifischer Widerstand von 116Ω/sq, was ganz gut zu den obigen Kennwerten für eine Basisdiffusion passt.

Über die Abmessungen des Widerstands kann man sogar die Belastbarkeit abschätzen. Mit einer Länge von 140µm und einer Breite von 9µm ergibt sich eine Fläche von 0,00012mm². Nach der obigen Tabelle kann man mit einer Belastbarkeit von 0,25mW bis 5,7mW rechnen. Was nach sehr wenig klingt kann an der Basis eines Transistors durchaus ausreichend sein.

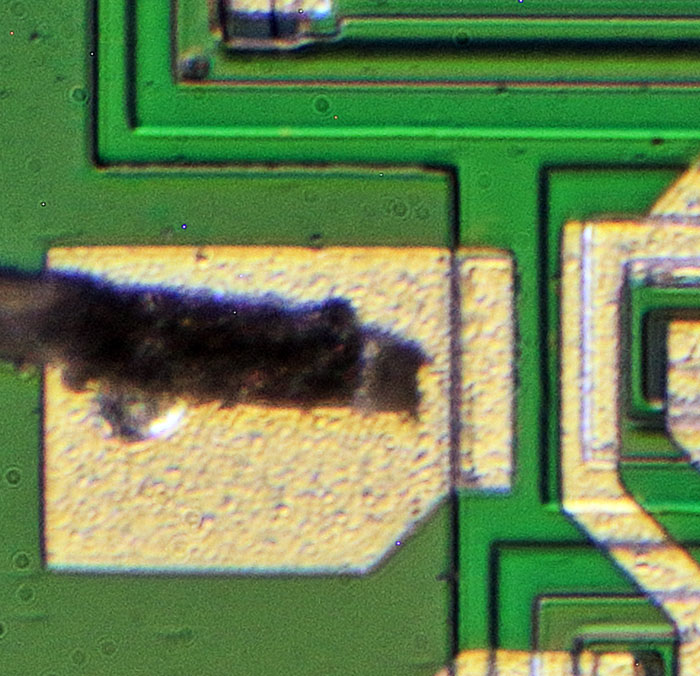

An der Basis des unteren Transistors befindet sich zusätzlich ein als Diode

verschalteter Transistor. Dass sich die Struktur wie eine Diode verhält, lässt

sich relativ gut bestimmen, da sie beidseitig an Gehäusepins angebunden ist.

Genauer betrachtet ist eine dritte npn-Transistorvariante zu erkennen. Links

kontaktiert die Metalllage eine dunkle Fläche, die höchstwahrscheinlich einen

hochdotierten n-Bereich darstellt. Der darüber angebundene Kollektor nimmt die

ganze Fläche ein. Der rechte dunkle Block besteht genauer betrachtet aus einem

größeren Rechteck, in dem sich ein kleineres Rechteck befindet. Das größere

Rechteck stellt die Basis dar, das kleinere Rechteck ist der Emitter des

Transistors. Die Verbindung von Basis und Emitter durch die Metalllage führt

dazu, dass sich die Struktur wie eine Diode verhält.

Das Substrat kontaktiert ein eigener Pin. Die exklusive Anbindung ermöglicht es das Substrat an ein niedrigeres Potential anzubinden, als im IC selbst verfügbar ist. Das führt dazu, dass sich die pn-Grenzflächen, die die Transistoren voneinander isolieren, verbreitern, in Folge weniger Leckströme fließen und sich parasitäre Kapazitäten reduzieren.

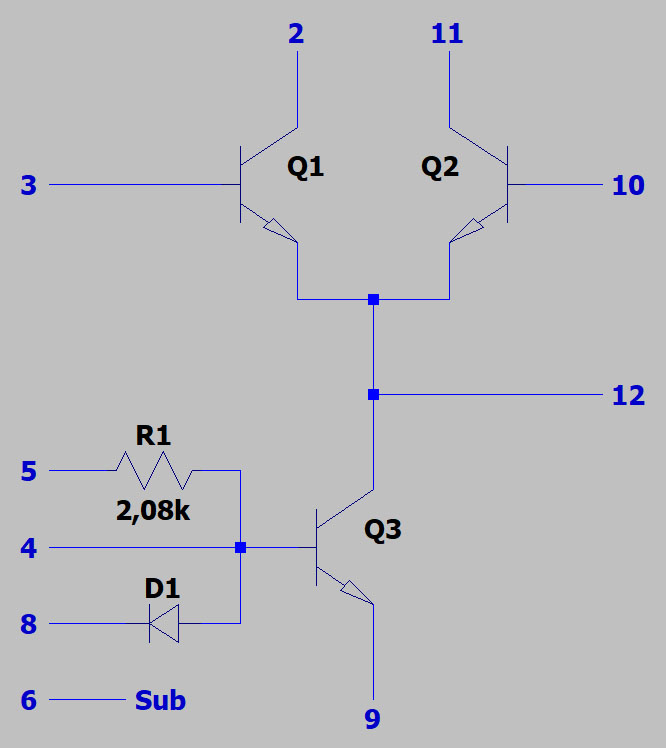

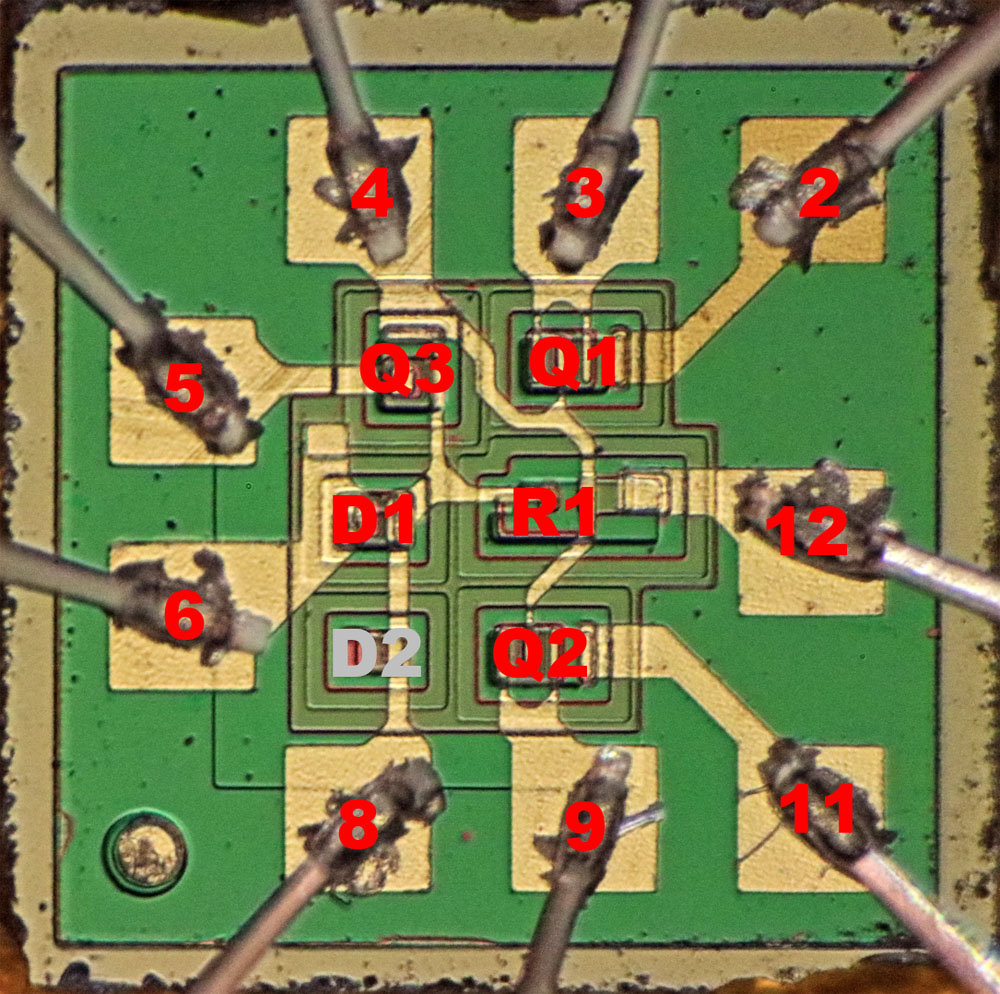

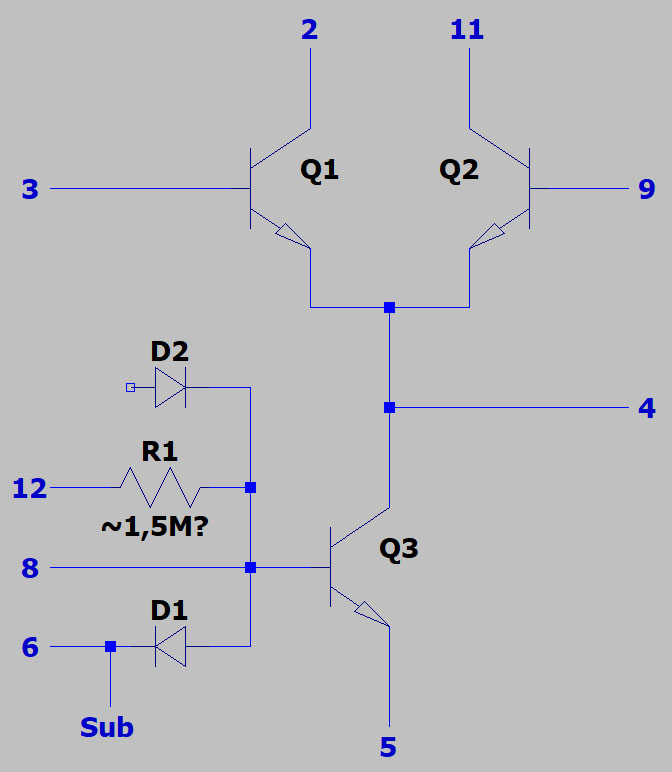

Zusammengefasst ergibt sich die dargestellte Schaltung. Der IK72 stellt einen Differenzverstärker mit einem Transistor im Emitterpfad dar. Der Transistor Q3 kann als Stromsenke verwendet werden oder man kann ihn mit einem Signal beaufschlagen und mit einem zweiten IK72 einen Analogmutliplizierer aufbauen.

Die Basis des Transistors Q3 ist mehrfach angebunden. Der Pin 4 ermöglicht einen direkten, niederohmigen Durchgriff auf die Basis. Alternativ kann der Widerstand R1 als Basiswiderstand genutzt werden. Die Diode D1 könnte es, parallel geschaltet zum Basiswiderstand, ermöglichen das Abschalten des Transistors zu beschleunigen. Mit dieser Parallelschaltung kann mehr Strom von der Basis abfließen, die freien Ladungsträger werden schneller abgeleitet und der Transistor schaltet schneller ab. Wahrscheinlicher ist allerdings, dass der Widerstand und die Diode in der Verschaltung als Stromsenke genutzt wurden, um den Stromwert unabhängiger von der Temperatur zu machen. Der Temperaturdrift der Diode reduziert dann bei erhöhter Temperatur die Referenzspannung an der Basis und kompensiert damit das Absinken der Basis-Emitter-Spannung des Transistors Q3.

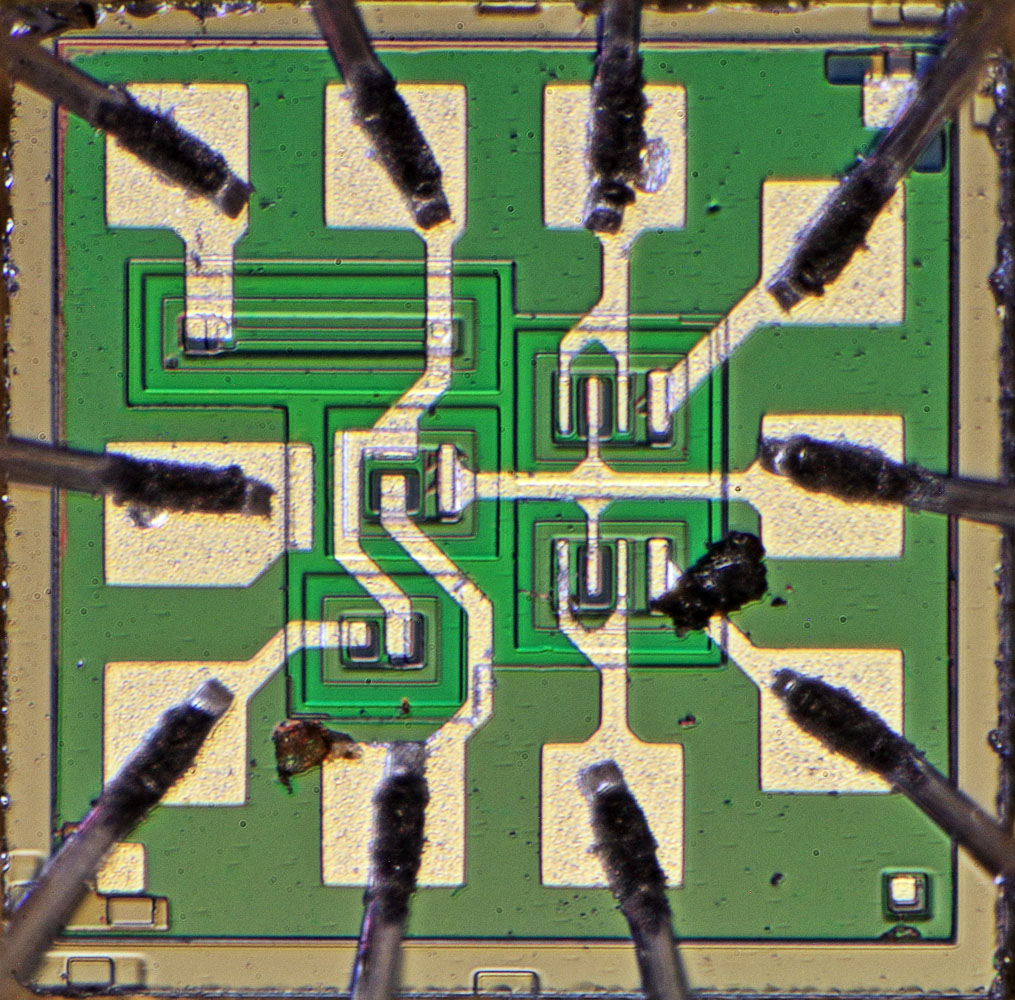

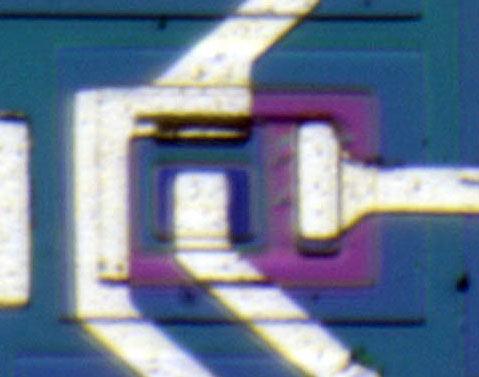

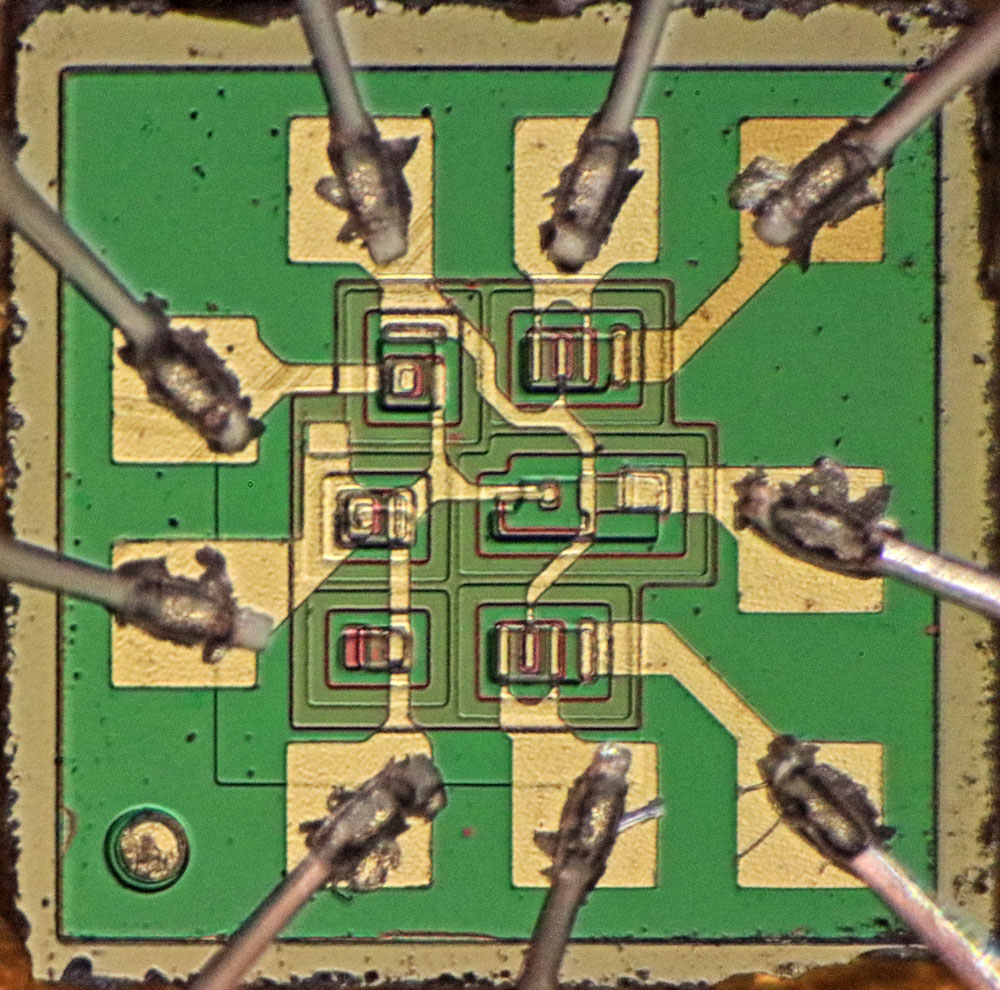

Der hier zu sehende Schaltkreis sollte ebenfalls ein IK72 sein. Das Gehäuse stimmt mit dem Gehäuse des obigen IK72 überein. Auf der Papierbanderole sind lediglich die Zeichen "A 05-2" abgedruckt. Die Zeichenfolge, die hochkant abgebildet ist, lässt sich nicht mit letzter Sicherheit identifizieren. Es könnte sich um die Zahlen 055 handeln.

Oberflächlich betrachtet ist der innere Aufbau der gleiche wie beim obigen IK72. Der Pin 10 wird hier allerdings nicht zum Die geführt.

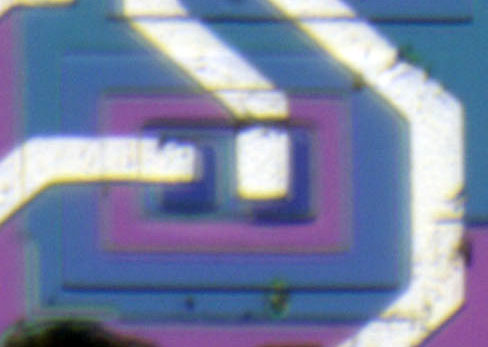

Die Kantenlänge des Dies beträgt 0,8mm. Der Aufbau der Schaltung ähnelt dem obigen IK72. Im Detail sind aber deutliche Unterschiede zu erkennen.

Im Gegensatz zum obigen IK72 ist hier der Pin 10 nicht mit dem Die verbunden.

Die Schaltung ist im Grund die gleiche. Es handelt sich um einen Differenzverstärker mit einigen Optionen an der Basis der gemeinsamen Stromsenke Q3. Der Aufbau und die Platzierung der Eingangstransistoren Q1/Q2 ist gleich wie beim obigen IK72. Das Pinning in diesem Bereich ist ähnlich. Die restlichen Pins sind allerdings deutlich unterschiedlich angebunden.

Der Widerstand R1 an der Basis des Transistors Q3 scheint einen überraschend hohen Widerstandswert von 1,5MΩ aufzuweisen. Höchstwahrscheinlich sollte der Wert deutlich niedriger sein. Zur damaligen Zeit war die Integration von Widerständen noch nicht ausgereift.

Bei diesem Baustein existiert kein eigener Substrat-Anschluss. Stattdessen ist der Pin 6, der die Diode D1 kontaktiert, zusätzlich mit dem Substrat verbunden. Das Die bietet eine zusätzliche Diode (D2), die allerdings nicht in die Schaltung eingebunden ist.

Vielleicht handelt es sich bei diesem Bauteil um eine frühere Version des IK72 oder um eine Weiterentwicklung.

Im Detail sind die Strukturen der Transistoren gut zu erkennen. Die Diode D2 scheint tatsächlich lediglich als Diode integriert worden zu sein. Ein Kollektoranschluss zur Nutzung der Struktur als Transistor ist nicht zu sehen. Der Widerstand R1 erscheint sehr dünn. Das würde zu dem hohen Widerstandswert passen.