Der von ST Microelectronics entwickelte VN02H ist ein sogenannter SMART-MOSFET im Pentawatt-Gehäuse. Es handelt sich um die erste Generation der M0-Modellreihe. ST beschreibt den Technologieknoten als M0-1.

Der VN02H kann mit bis zu 36V betrieben werden, die maximale Sperrspannung des Leistungstransistors beträgt 60V. Der Laststrom darf bis auf 6A ansteigen. Neben der Variante VN02H bietet der VN02AN eine Stromtragfähigkeit von 7A. Der außerdem angebotene VN02N entspricht dem VN02H, darf aber höchstens mit 26V versorgt werden.

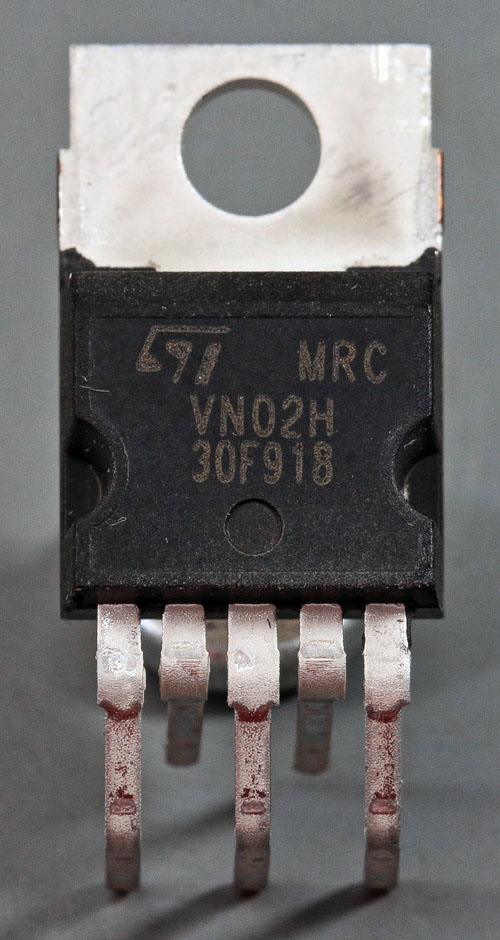

Das Datenblatt enthält ein Blockschaltbild, das einen sehr guten Überblick über die Funktionen des VN02H gibt. Es handelt sich um einen Highside-Treiber, was oftmals in der Praxis wünschenswerter ist als ein Lowside-Treiber. Der SMART-MOSFET lässt sich mit einem 5V-Steuersignal schalten, was es möglich macht ihn direkt mit einem Mikrocontrollerausgang anzusteuern. Ein Status-Pin meldet eine Leitungsunterbrechung und eine Übertemperatur auf dem Die zurück.

Die Steuerungslogik versorgt sich über die Zuleitung, die auch den Lastkreis speist. Ein Masse-Pin stellt die Verbindung zum Bezugspotential her. Als Leistungsschalter wurde ein n-Kanal-MOSFET eingesetzt, da dieser im Vergleich zu einem p-Kanal-MOSFET leistungsfähiger ist. Um den n-Kanal-MOSFET einschalten zu können, generiert eine Ladungspumpe ein höheres Potential als die Versorgungsspannung. Eine Unterspannungserkennung sorgt dafür, dass der Transistor sicher abgeschaltet wird, bevor dessen Gatepotential so weit absinkt, dass er in den linearen Betrieb abrutscht und damit die Verlustleistung massiv ansteigt.

Bemerkenswert ist, dass der VN02H anscheinend keine echte

Überstromabschaltung besitzt. Im Datenblatt ist folgendes zu lesen: "Built-in

thermal shut-down protects the chip from over temperature and short circuit."

Ein thermischer Überstromschutz greift allerdings nur bei ausreichend langsam

ansteigenden Strömen.

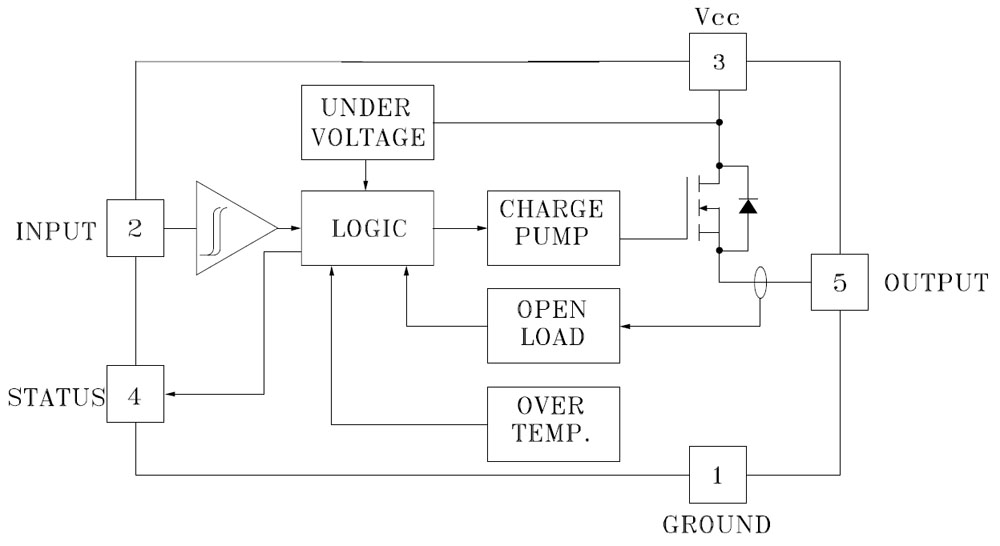

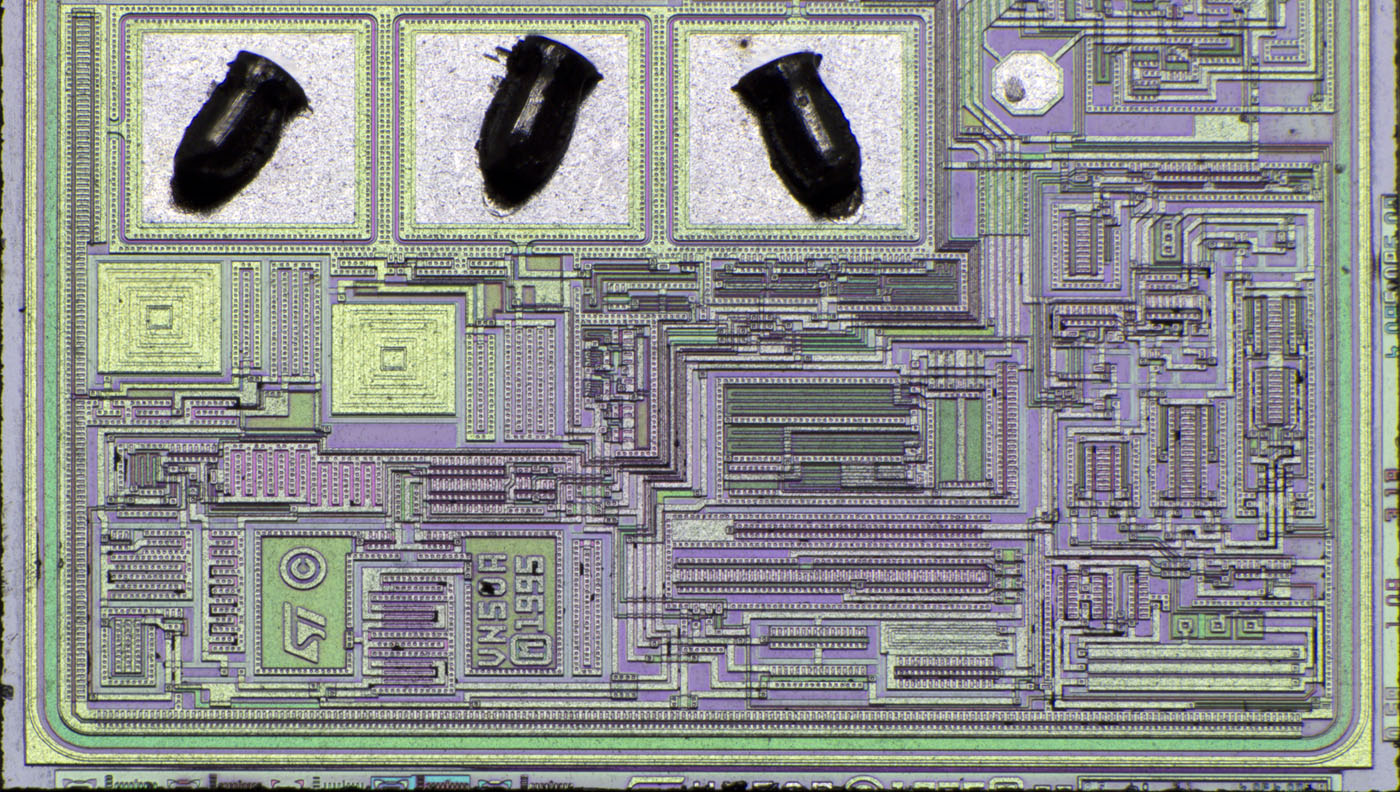

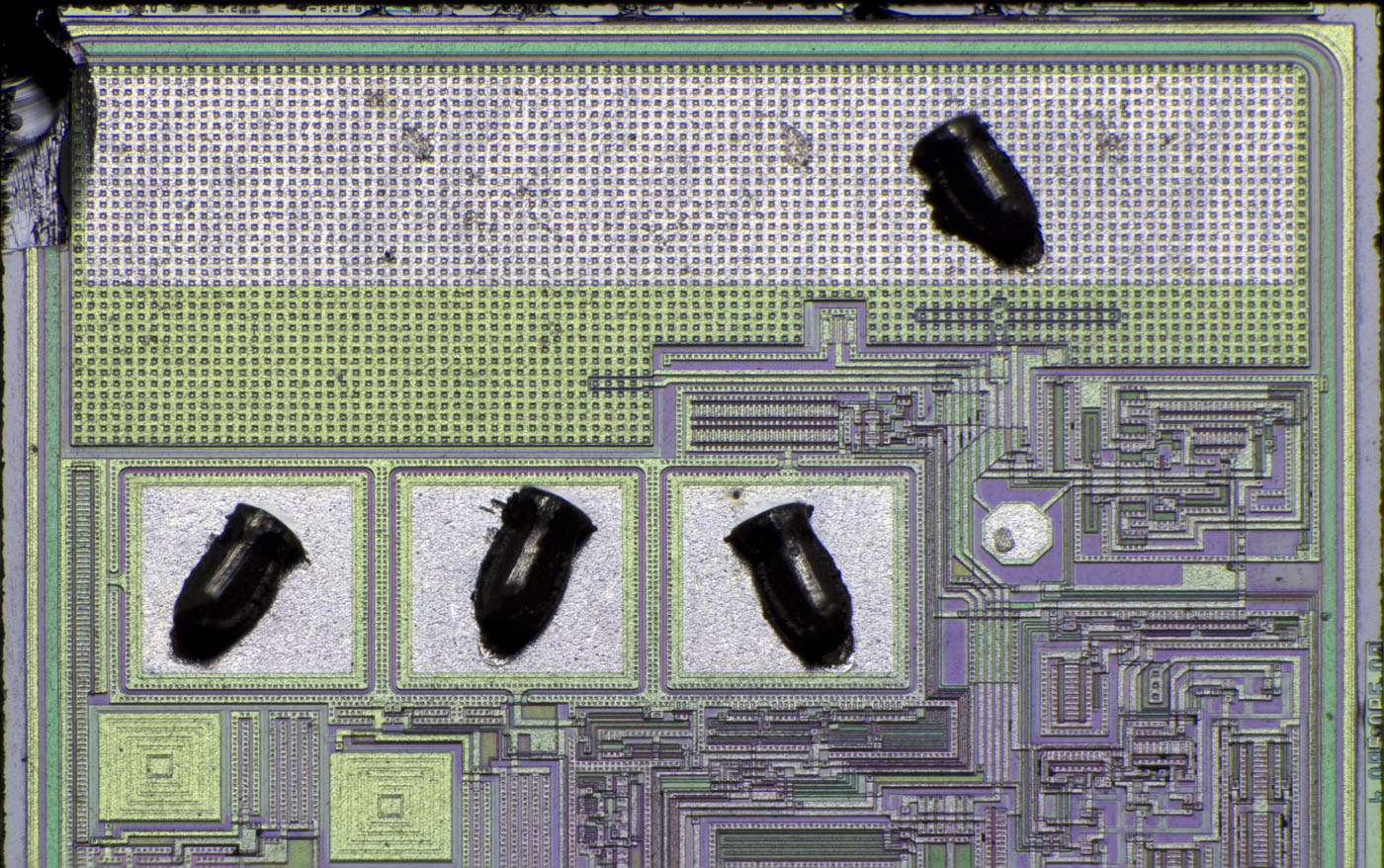

Der VN02H enthält ein einzelnes Die mit einer Kantenlänge von 2,8mm. Im oberen Bereich ist der Leistungstransistor integriert, darunter befinden sich drei Bondpads. Den Rest des Dies nimmt die Steuerungslogik ein. Das Design stammt anscheinend aus dem Jahr 1995. VN50A könnte die interne Bezeichnung des SMART-MOSFETs sein.

Die drei Bondpads lassen sich bei genauerer Betrachtung relativ gut ihren Funktionen zugeordnet. Das linke Bondpad ist an einen recht langen, das Die einfassenden Rahmen angebunden. Höchstwahrscheinlich handelt es sich dabei entsprechend um das Bezugspotential. Oberhalb des rechten Bondpads ist eine kleine Endstufe platziert, wodurch man davon ausgehen kann, dass darüber der Status des VN02H ausgegeben wird. Das Potential des mittleren Bondpads kontaktiert einen Bereich unterhalb der Bondpads, der wahrscheinlich die Ansteuerung des MOSFET-Gates realisiert.

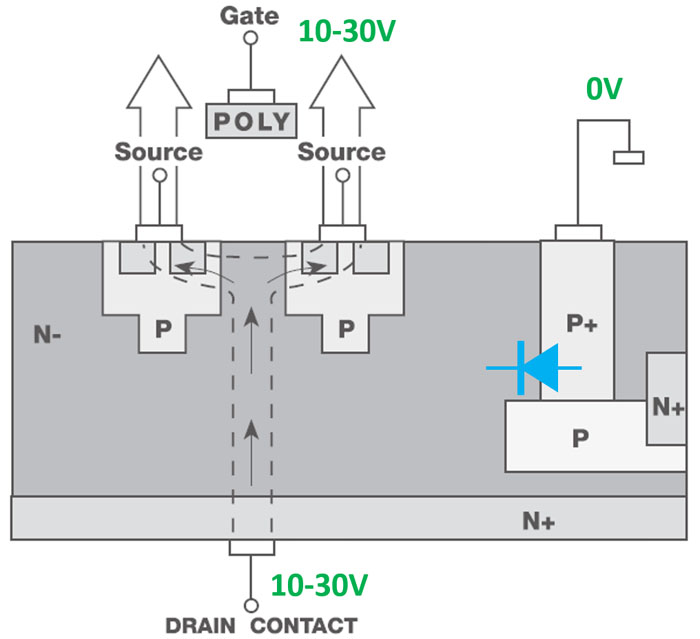

Die ST Application Note "High Side Drivers" zeigt wie der Leistungsteil und der Steuerungsteil zusammen auf einem Die integriert werden konnten. Links befindet sich der vertikale Leistungstransistor. Der Laststrom fließt vom Drain-Kontakt auf der Rückseite des Dies zu den vielen Source-Kontakten auf der Oberseite des Dies. Die stark n-dotierte Schicht dient der niederohmigen Kontaktierung. Der schwach n-dotierte Driftbereich ist typisch für Leistungs-MOSFETs. In den p-dotierten Bereichen bilden sich bei einem positiven Gatepotential die leitenden Kanäle aus. Innerhalb der p-dotierten Blöcke sind n-dotierte Flächen eingebracht, die die Source-Anschlüsse darstellen.

In der schwach n-dotierten Schicht befinden sich auch die Logikschaltungsteile. Sie sind durch p-dotierte Barrieren, die an das Massepotential angeschlossen sind, vom Leistungsteil getrennt. Da der Leistungsteil üblicherweise positive Potentiale führt, sperrt die hier blau dargestellte Diode, die sich an der Grenze zwischen der Barriere und dem Leistungsbereich befindet. So ist sichergestellt, dass sich Leistungsteil und Steuerungsteil nicht gegenseitig beeinflussen.

Die Integration von Leistungs- und Steuerungsteil hat bei einem Highsidetreiber einen Nachteil, der je nach

Anwendungsfall sehr problematisch sein kann. Schaltet ein Lowside-Treiber eine

induktive Last ab, so darf die anliegende Clampingspannung üblicherweise bis zur

maximal zulässigen Sperrspannung ansteigen. Kurz vor dem Durchbruch steuert eine

Schutzschaltung den Transistor soweit durch, dass die in der Induktivität

enthaltene Energie abgebaut wird. Eine hohe Clampingspannung sorgt für einen

schnellen Abbau der Energie. Bei vielen Anwendungen ist die Geschwindigkeit

nicht relevant. Will man aber zum Beispiel ein elektromagnetisches Ventil

möglichst schnell schließen lassen, so ist eine hohe Clampingspannung und damit

ein schneller Abbau des Magnetfelds auf jeden Fall wünschenswert.

Das

Datenblatt des VN02H gibt dagegen eine Clampingspannung von typischerweise nur

-4V an. Für spezielle Bauteile der VIPower-Familie kommt laut Application Note

eine sogenannte I.S.O.-Technik zum Einsatz, die Clampingspannungen von -18V

erlaubt. Das ist im Vergleich zu einem Lowside-Treiber immernoch nicht allzu

viel, mehr lässt sich bei einem Highside-Treiber allerdings nur erreichen, wenn

man Leistungs- und Steuerungsteil trennt, wie es beim

Infineon BTS442E2 der Fall ist.

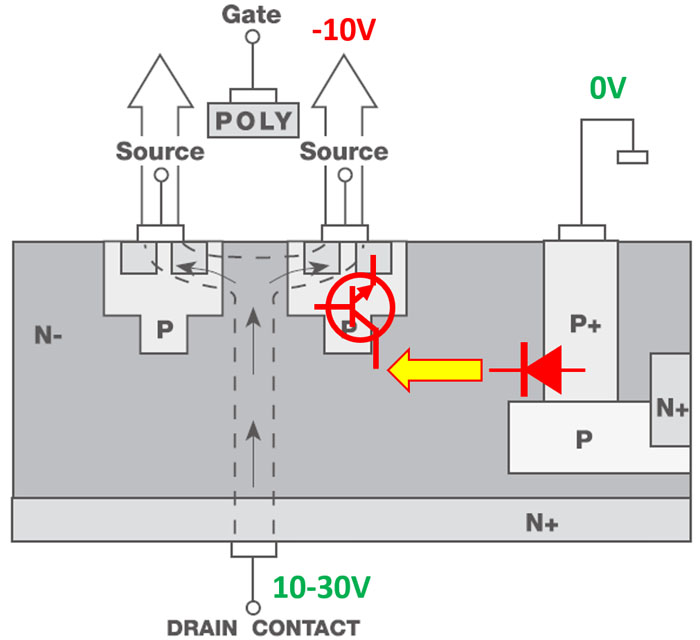

Der Grund für die relativ niedrige Clampingspannung ist ein parasitärer Bipolartransistor, der sich zwischen dem Leistungstransistor und der Barriere der Steuerungslogik ausbildet. Dabei stellt der Kanalbereich die Basis, der Sourcebereich den Emitter und der schwach n-dotierte Driftbereich den Kollektor dar. Liegt nun beim Abschalten einer induktiven Last eine gegenüber dem Massepotential negative Spannung am Sourcekontakt an, so sperrt die Diode an der Grenzfläche der Steuerelektronik-Barriere nicht mehr. Die Ladungen, die in dieser Situation zum Kanalbereich fließen, belasten die Kollektor-Emitter-Strecke des parasitären Bipolartransistors. Abhängig von den Eigenschaften des Fertigungsprozesses reicht bereits eine relativ geringe Spannung, damit die Kollektor-Emitter-Strecke durchbricht und der IC zerstört wird.

Die Funktionen der Strukturen im unteren Bereich lassen sich nur erahnen. Vor allem die zwei Metallquadrate unter den Bondpads geben Rätsel auf. Die Schaltung lässt vermuten, dass es sich um Widerstände handelt. Unterhalb der Beschriftung an der unteren Kante befinden sich auf jeden Fall Kapazitäten.

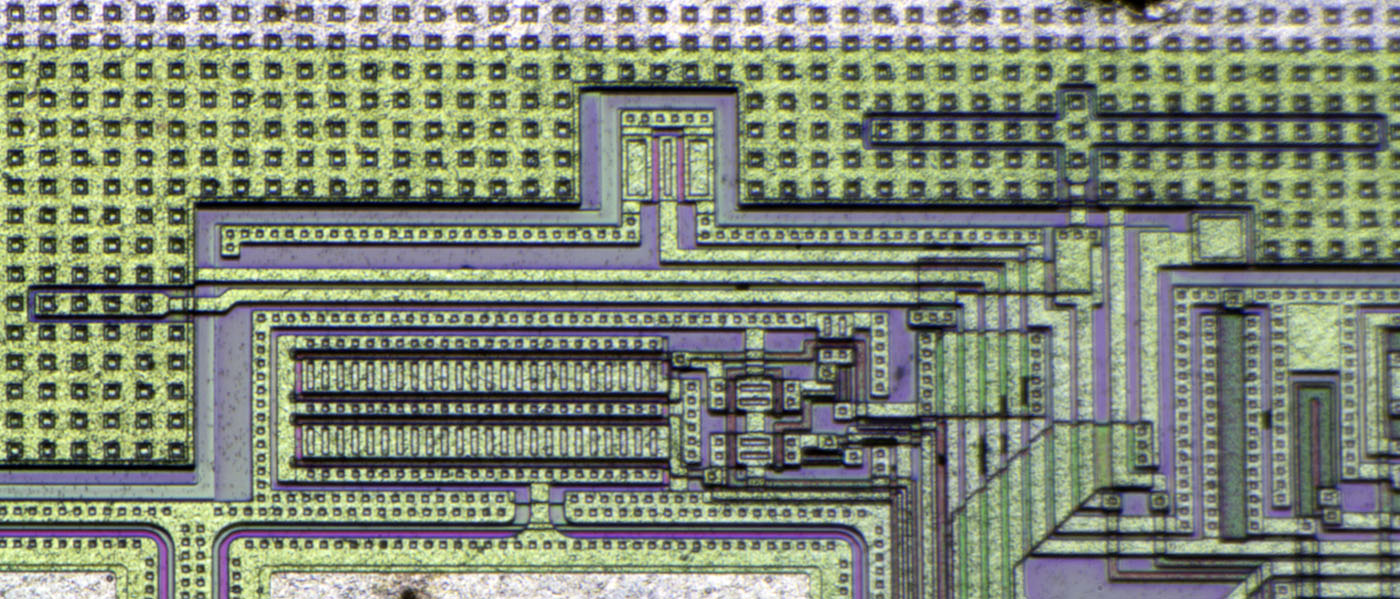

Der Leistungstransistor im oberen Bereich des Dies besteht deutlich erkennbar aus vielen einzelnen Elementen, wie es für Leistungs-MOSFETs üblich ist. Der silbrige Bereich stellt die mögliche Bondfläche dar. Der Drain-Kontakt befindet sich auf der Rückseite des Dies.

Neben den Bondpads befindet sich ein Testpad, das anscheinend in die Übertemperaturerkennung eingebunden ist. Eventuell mussten die Toleranzen dieser Messung überwacht werden.

Der Gate-Kontakt des Leistungstransistors ist als etwas größeres Quadrat an der rechten Kante des Bilds zu erkennen. Das Gatepotential wird über eine breite, grüne Fläche nach unten geführt. Der Block, der sich hier mittig in einer kleinen Aussparung des MOSFETs befindet, stellt die Temperaturmessung der Übertemperaturabschaltung dar.

Die zwei abgesetzten Strukturen in der Source-Metallisierung ermöglichen es einen Teil des Leistungstransistors exklusiv und isoliert vom Rest zu kontaktieren. Üblicherweise wird mit Hilfe einer solchen Konstruktion der Strom im Lastpfad bestimmt. Über den kleinen MOSFET fließt ein Anteil des Gesamtstroms, der sich relativ einfach mit einem Shunt bestimmen lässt. Für diese Shuntmessung wird auch das Potential des großen Source-Anschlusses benötigt, das daher parallel zum Potential des kleineren MOSFETs geführt wird.

Vergleicht man den VN05N (1991) mit dem VN05N (1994) so zeigt sich, dass die SMART-MOSFETs der M0-Modellreihe ursprünglich nur eine dieser Strommessungen hatte und die zweite erst später ergänzt wurde. Eine Strommessung wurde schon immer als Leitungsdiagnose verwendet. Offenbar war der Überstromschutz über die Temperaturmessung nicht ausreichend und man hat beschlossen eine zweite direkte Strommessung zu integrieren.

Oberhalb des Bondpads ist gut der Lowside-Transistor zu erkennen, der den Status-Ausgang bedient.

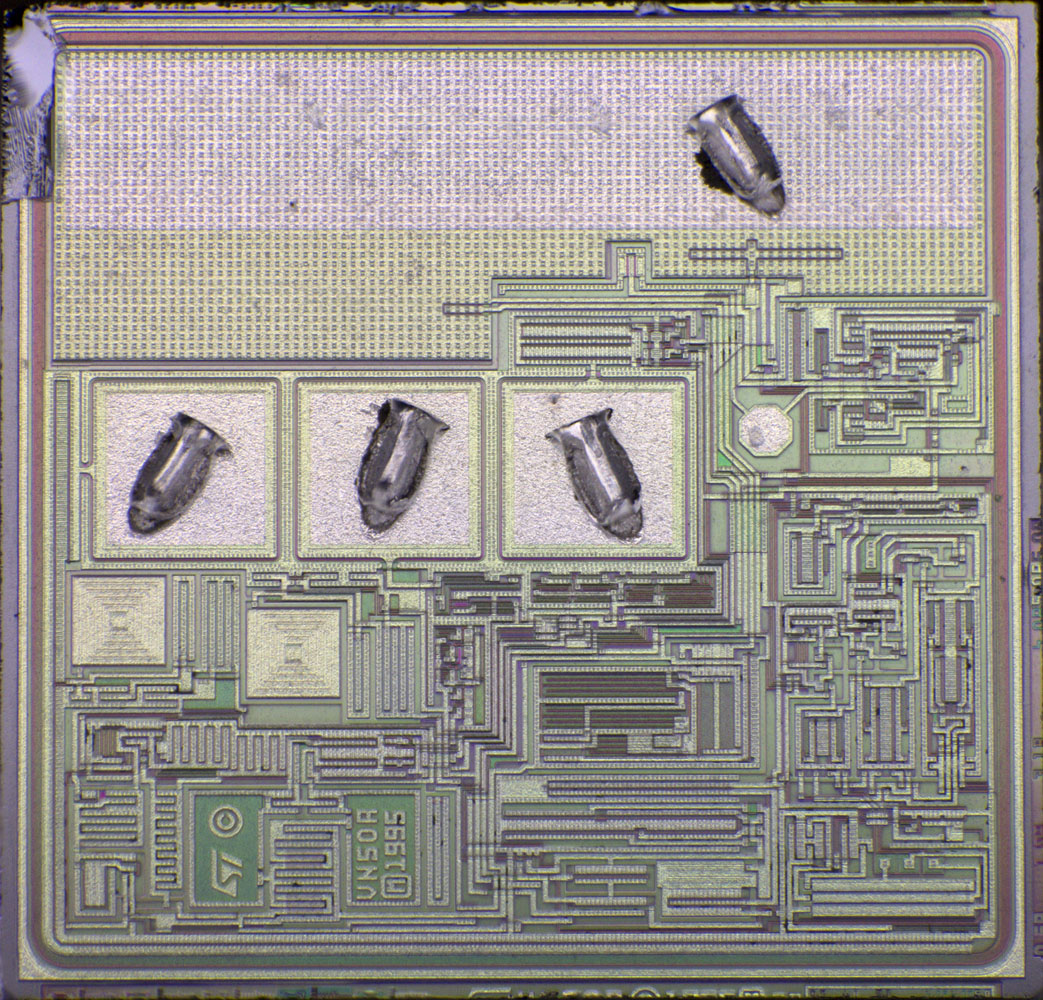

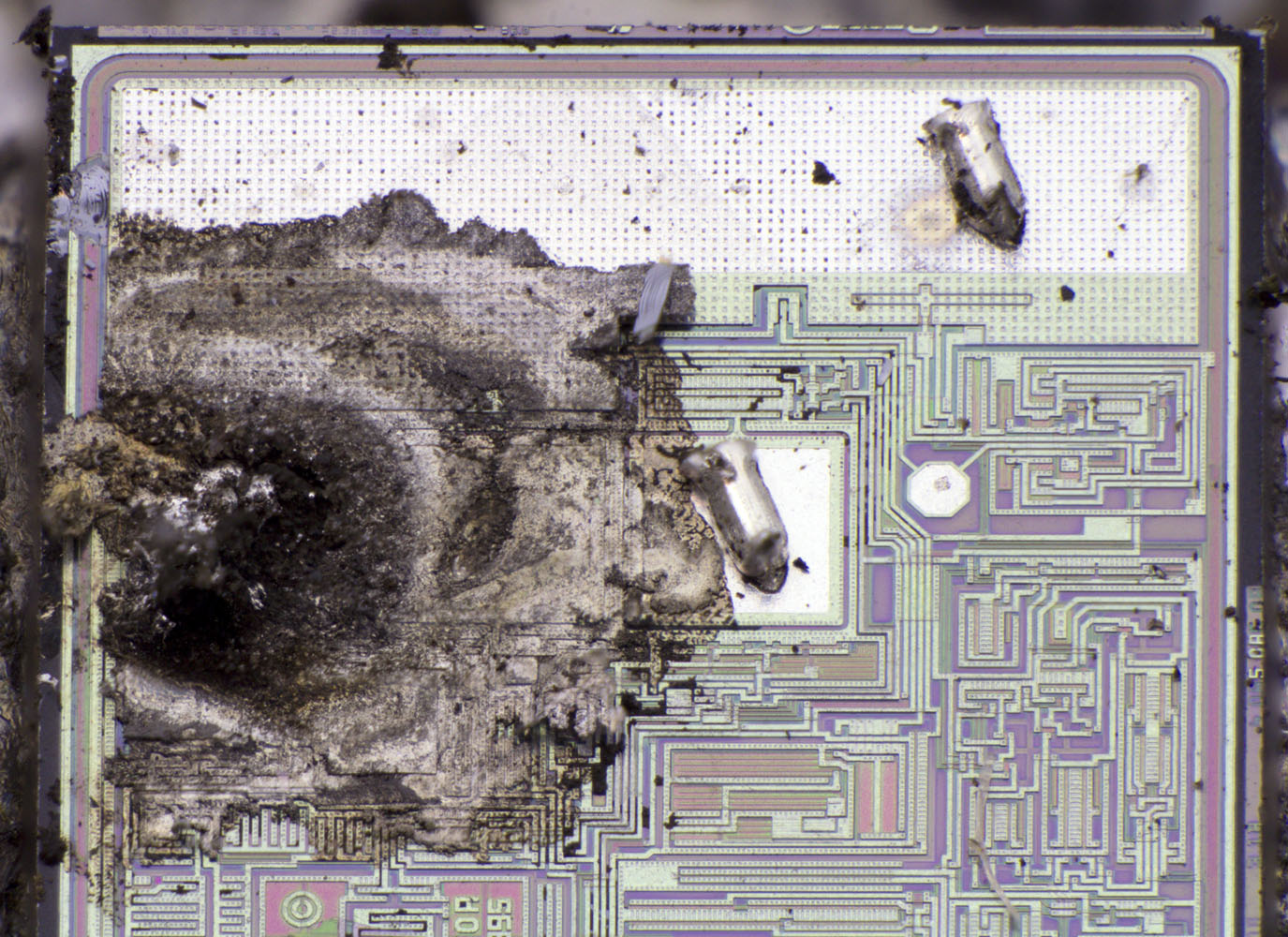

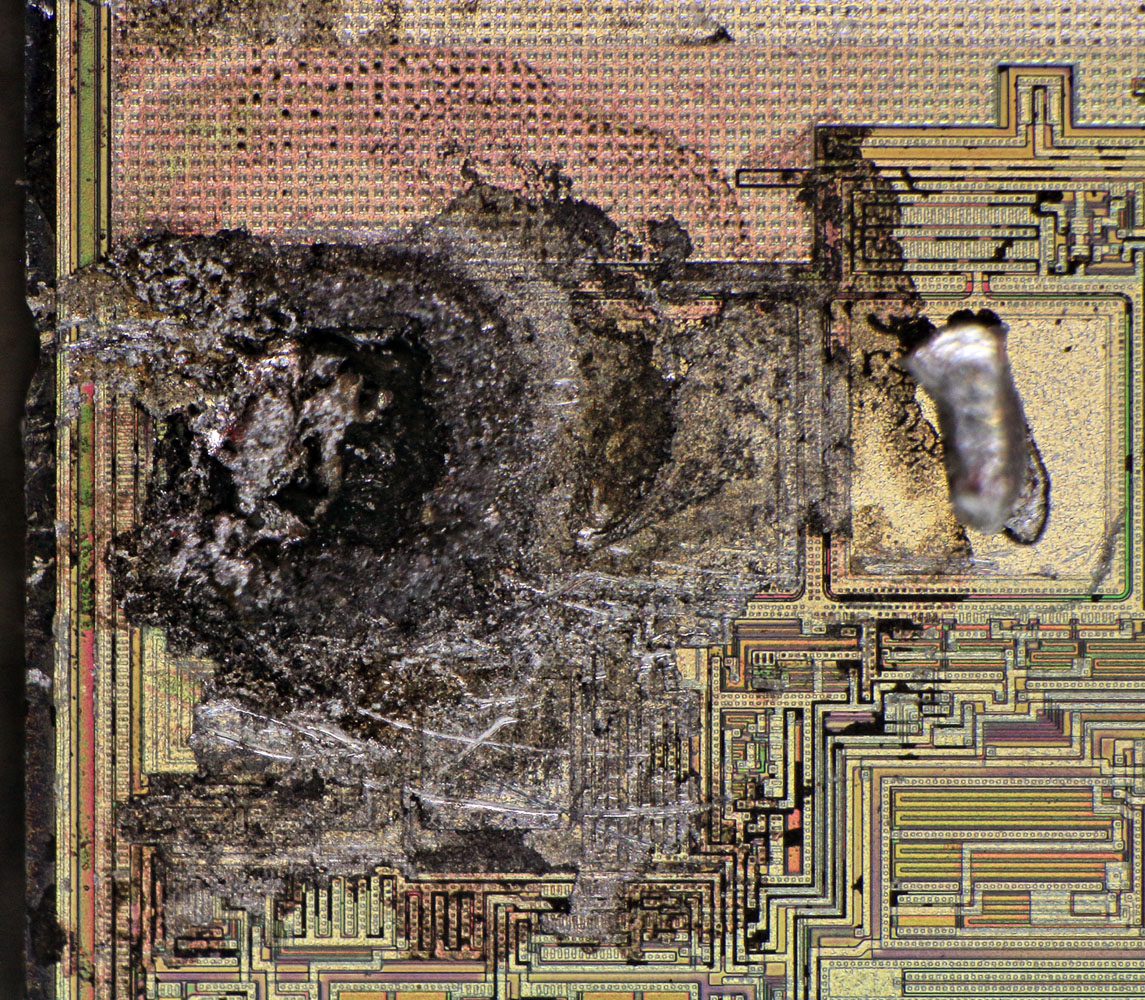

Im hier beschriebenen Zentralschmierungssteuergerät befand sich ein VN02H, der durch eine Überlast zerstört wurde.

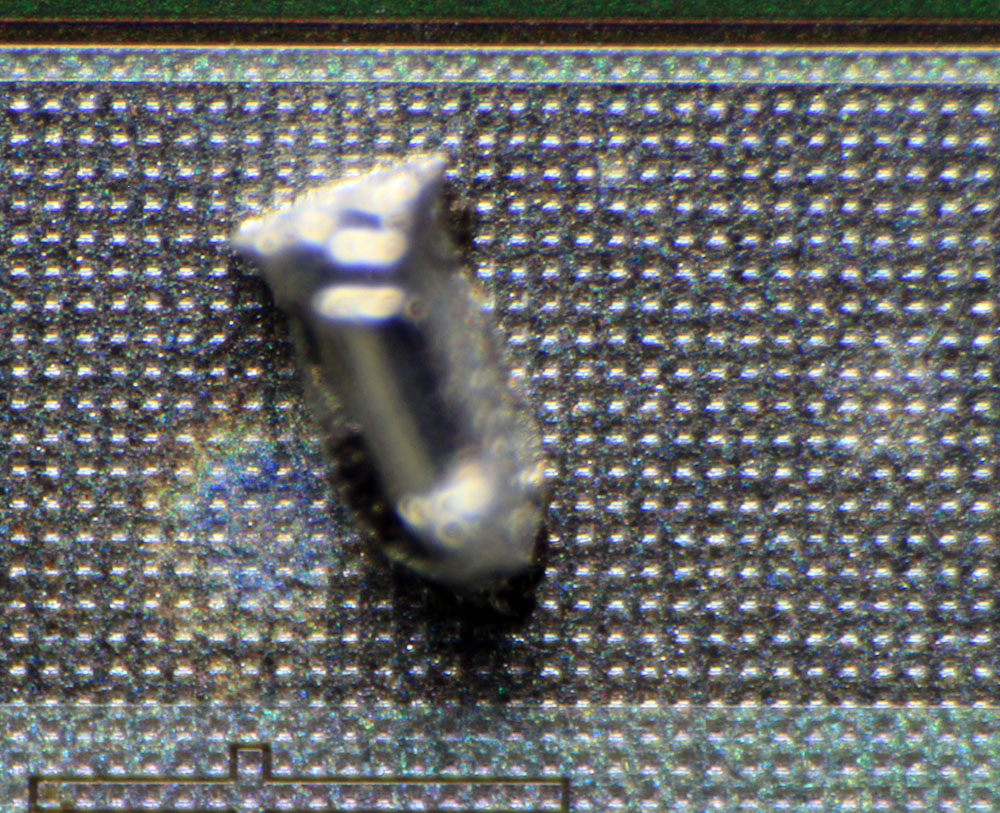

Überraschenderweise befindet sich der optisch größte Schaden nicht innerhalb des Leistungstransistors, sondern am Bondpad des Massepotentials. Es scheint, dass der Bonddraht als Sicherung fungierte. Das passt auch zum Fehlerbild im BEKA-MAX S-EP 6, wo bei einer Versorgungsspannung von 12V am Status-Pin ebenfalls 12V gemessen werden konnten. Ist die Anbindung an das Massepotential komplett unterbrochen, so hebt sich ein Großteil der Schaltung auf das 12V-Potential.

Bei genauerer Betrachtung findet sich zusätzlich eine Verfärbung innerhalb des Leistungstransistors. Der schillernde Bereich könnte auf eine lokale Überlastung und eventuell auch auf eine lokale Zerstörung der Strukturen hindeuten.

Der genaue Ablauf der Zerstörung lässt sich nicht eindeutig rekonstruieren.

Da der VN02H durch einen Kurzschluss im Lastkreis beschädigt wurde,

liegt die Vermutung nahe, dass ein Überstrom der Grund für den Ausfall war.

Steigt der Strom sehr schnell sehr hoch an, so könnte es sein, dass die Schutzschaltungen

nicht rechtzeitig eingreifen. Nach einem Durchlegieren des

Leistungstransistors ist es dann durchaus denkbar, dass es zu Folgeschäden in der

Steuerungslogik kommt, die letztlich zu einem Kurzschluss zum Massepotential hin

führen.

Bei einem relativ satten Kurzschluss sollte die verbleibende

Induktivität und damit die Abschaltenergie trotz des hohen Stroms nicht extrem

hoch sein. Dennoch ist es denkbar, dass es bei derart transienten Vorgängen zu

Überspannungen kommt, die einen Teil des VN02H zerstören können. Die Beschädigung des Leistungstransistors könnte

dann auch nur ein Folgeschaden sein.

Unabhängig vom genauen Ablauf stellte

der Bonddraht des Massepotentials eine Sicherung dar, die größere Schäden

verhinderte. Der durchlegierte Leistungstransistor war anscheinend niederohmig

genug, dass darüber zumindest eine kurzzeitige Versorgung einer Schmierpumpe noch möglich

war.