Die Firma Zilog, die für den weit verbreiteten Mikroprozessor Z80 bekannt ist, hatte unter der Bezeichnung Z8 auch einen Mikrocontroller im Programm. In der DDR hatte man die Baureihe U88xx entwickelt, die wie der Z8 funktionierte. Bei dieser Mikrocontroller-Familie kam noch ein n-Channel-Silicon-Gate-Prozess zum Einsatz.

Der U840 ist dagegen ein Mikrocontroller, der bereits mit einem CMOS-Silicon-Gate-Prozess hergestellt wurde und so einen deutlich reduzierten Leistungsbedarf hat. Er basiert allerdings nicht auf dem U88xx, sondern enthält ein eigenständiges Design ohne Vorbild. Es handelt sich im Grunde um einen kundenspezifischen Spezialprozessor, der mit seiner Funktionalität aber durchaus universell einsetzbar ist. Die Entwicklung erfolgte in einer Zusammenarbeit zwischen NEA (Nachrichtenelektronik Arnstadt) und MME (Mikroelektronik „Karl Marx“). Ziel war der Einsatz in speicherprogrammierbare Steuerung der Nachrichtentechnik.

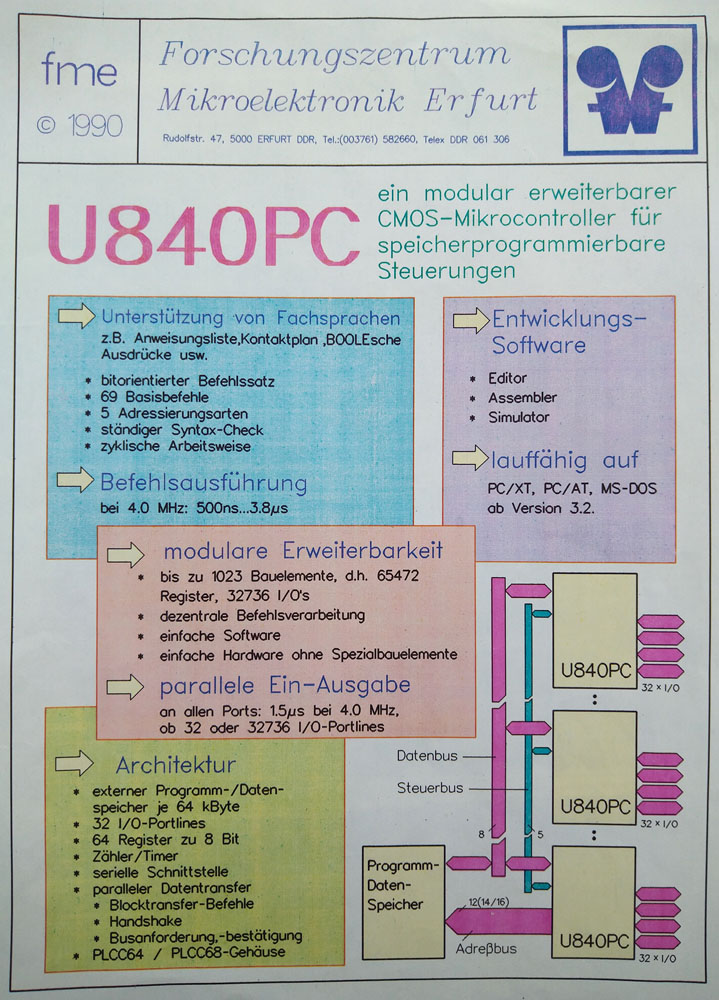

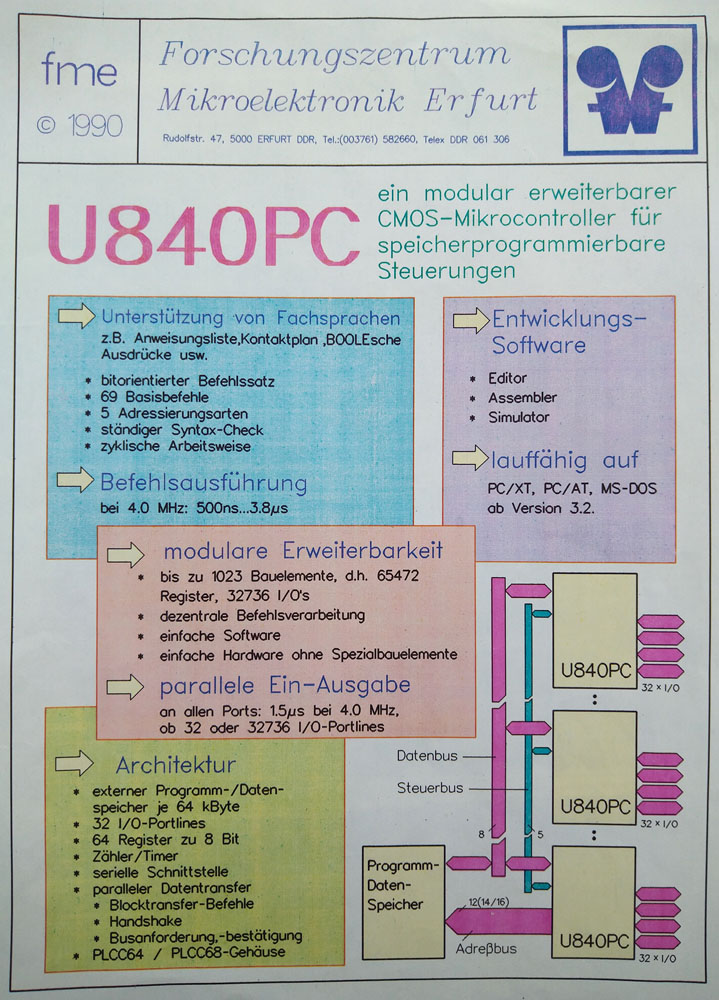

Das obige Dokument stammt aus dem Thüringer Museum für Elektrotechnik (externer Link) und zeigt einige grundsätzliche Spezifikationen des U840.

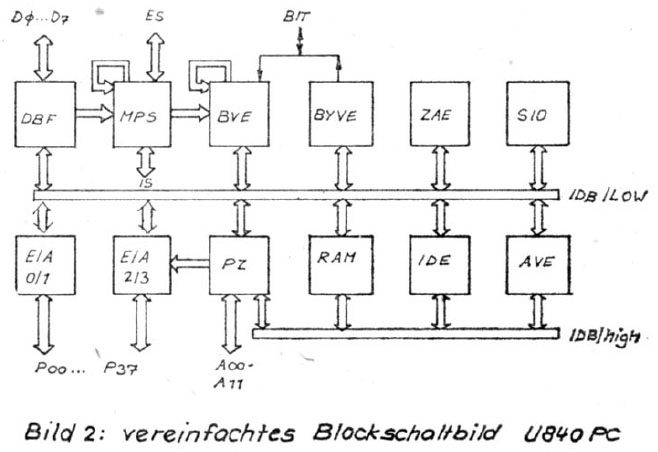

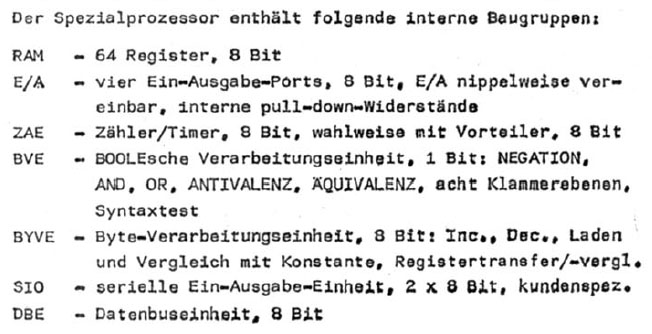

Der U840 wurde 1989 auf dem Halbleiterbauelemente-Symposium des Halbleiterwerks Frankfurt Oder vorgestellt. In den zugehörigen Unterlagen findet sich unter anderem das obige Blockschaltbild.

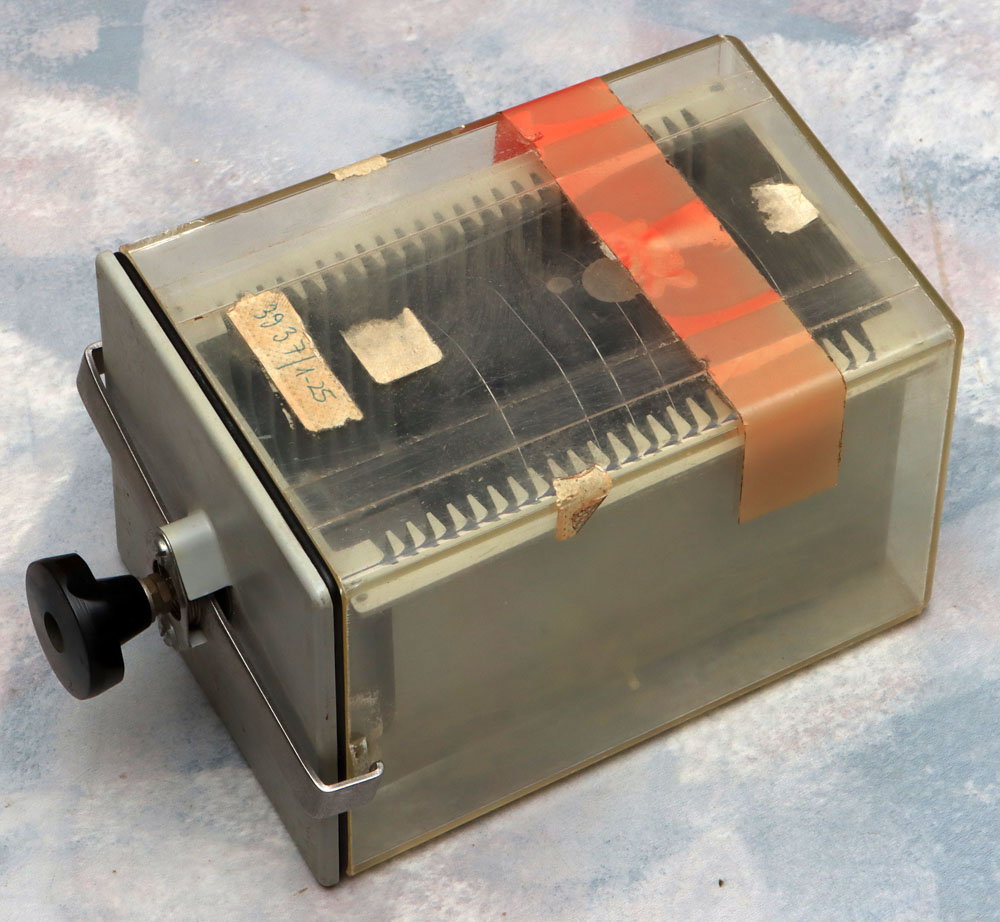

Der hier zu sehende Behälter stammt ebenfalls aus der Sammlung des Thüringer Museums für Elektrotechnik (externer Link). Mit diesem Behälter können bis zu 25 Wafer transportiert werden. Der schwarze Knopf erlaubt es den Deckel auf das Gehäuse zu pressen und so abzudichten.

Auf einem Stück Klebeband stehen die Zahlen 3937. Dabei handelt es sich höchstwahrscheinlich um die Nummer der Charge, die hier gefertigt wurde. Die Zahlen 1-25 sind vermutlich die Nummern der 25 Wafer, die sich ursprünglich in diesem Behälter befanden.

Acht Wafer sind im Behälter verblieben.

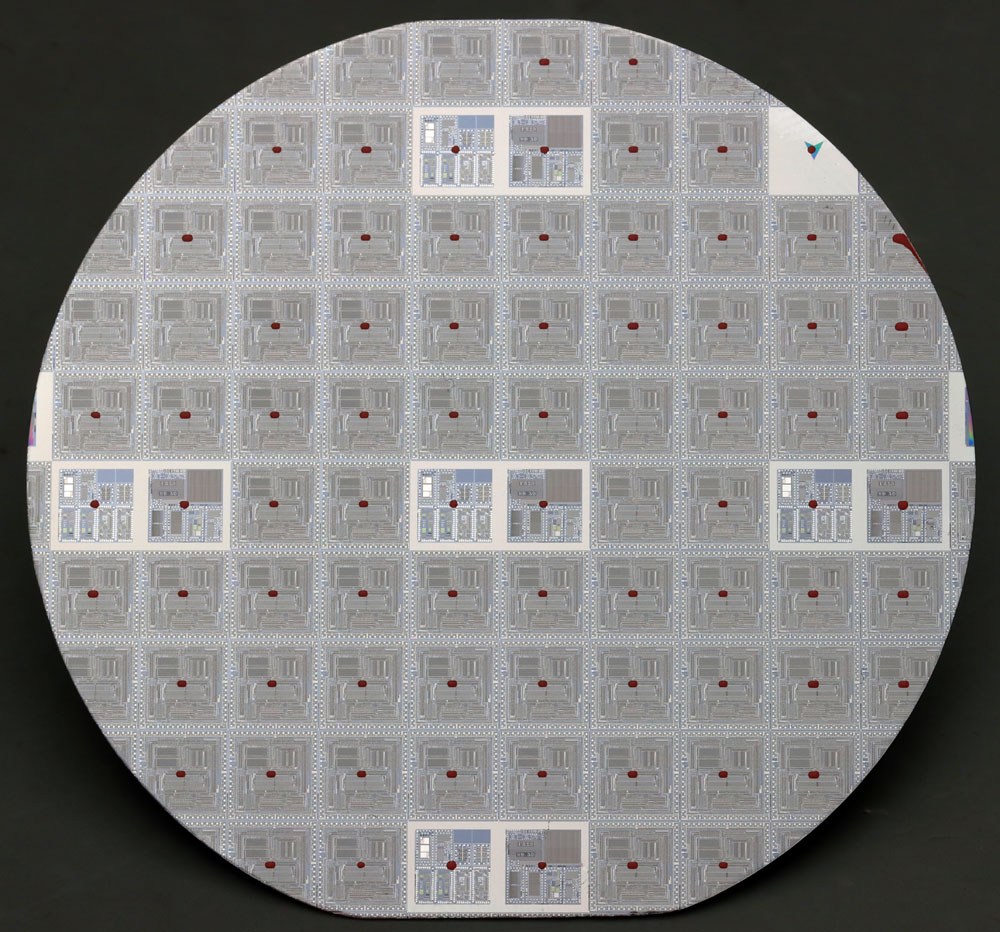

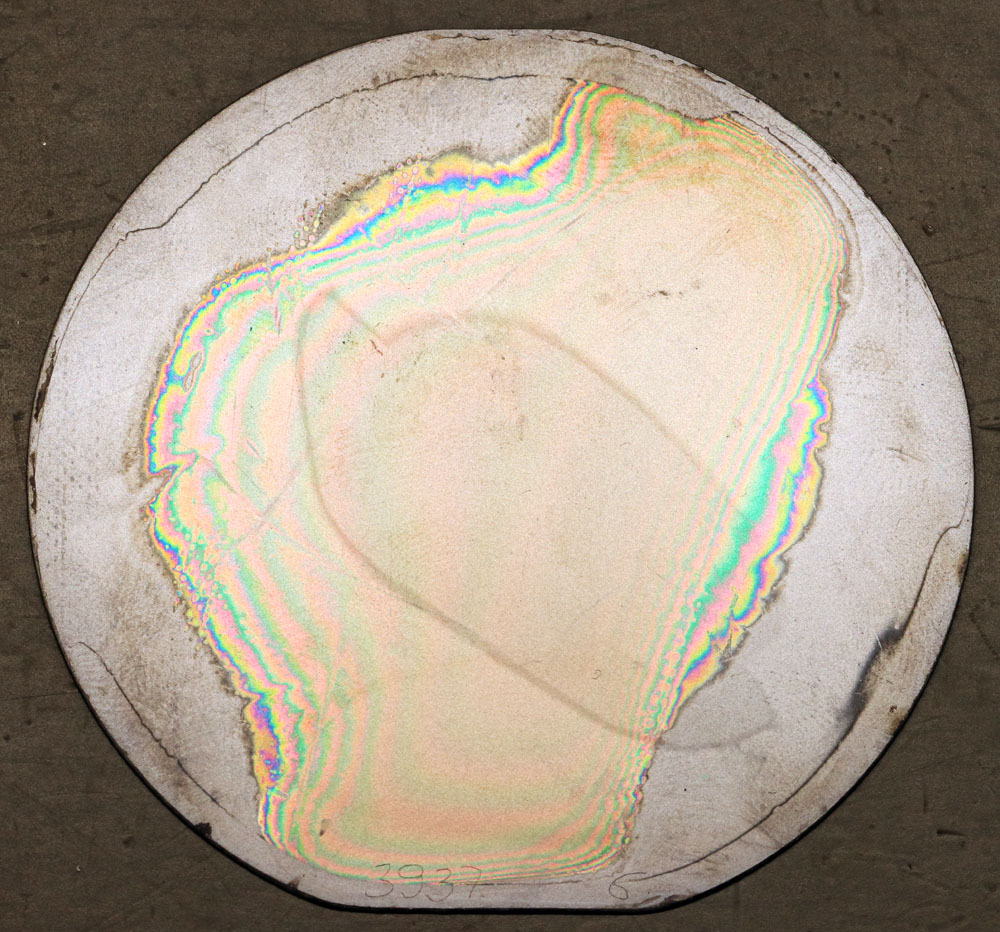

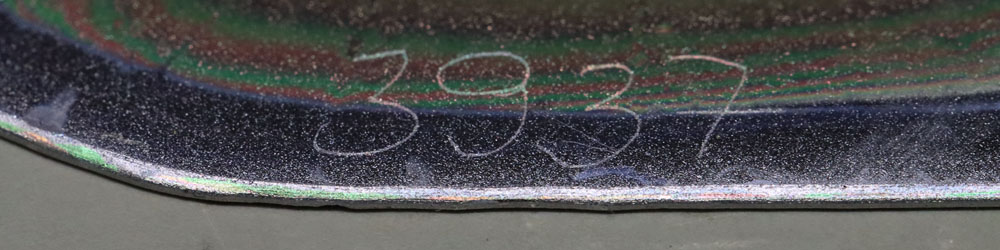

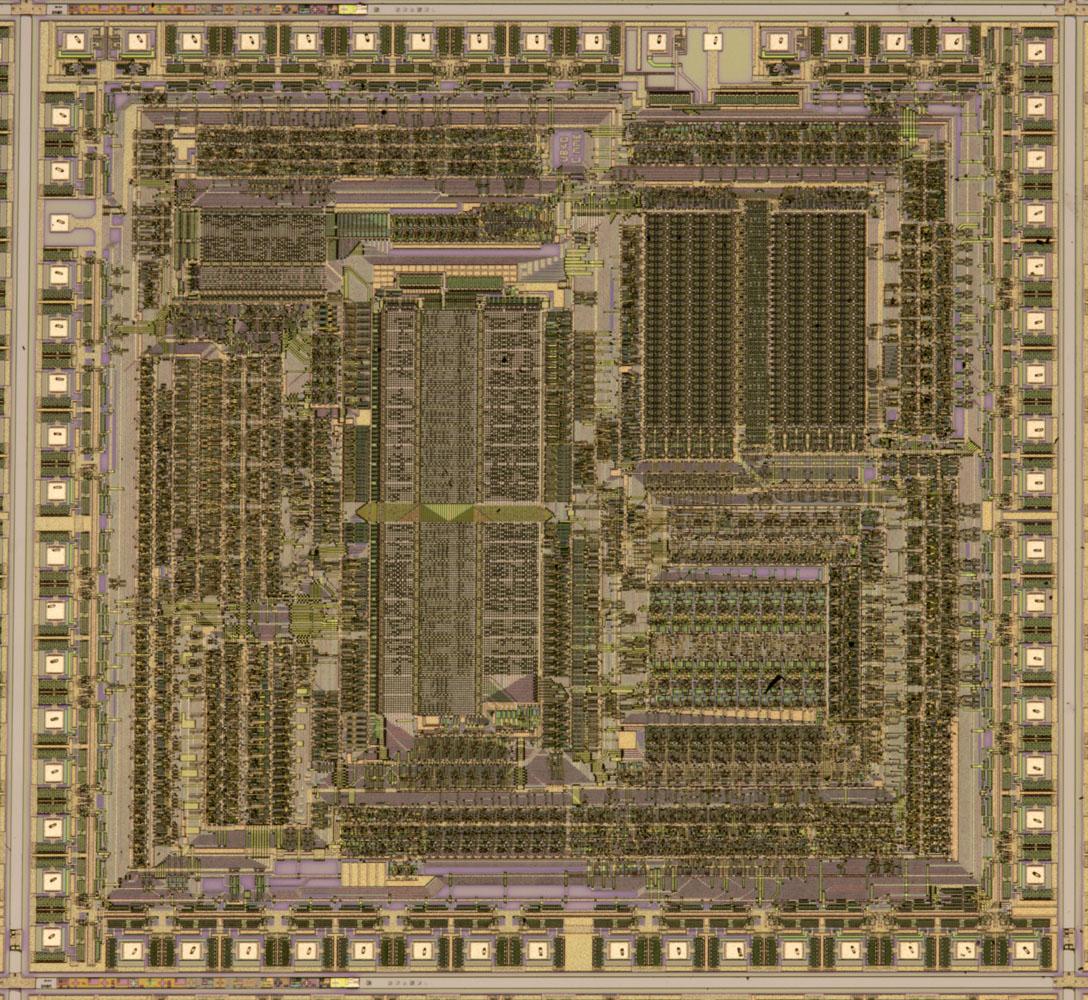

Die meisten Schaltkreise auf den Wafern sind mit einem Farbpunkt als Ausschuss markiert. Neben den eigentlichen Schaltkreisen befinden sich 10 Testbereiche auf dem Wafer. Mit einer Kantenlänge von ungefähr 7,5mm x 7,4mm ist der U840 extrem groß für einen 3"-Wafer. Darauf lassen sich lediglich 56 komplette Schaltkreise darstellen. Der U809 (5,5mm x 3,4mm) findet dagegen auf einem 3"-Wafer schon 181 mal Platz. Das alles ist kein Vergleich zum D220 (Kantenlänge 1,2mm). Sogar auf einem 2"-Wafer lässt sich dieser 1128 mal abbilden. Der U840 wurde später auf 4"-Wafer gefertigt, was eine höhere Ausbeute ermöglicht. Hier ist ein solcher 4"-Wafer zu sehen.

Auf der Rückseite des Wafers ist die Zahl 3937 eingeritzt, die wie beschrieben höchstwahrscheinlich die Chargen-Nummer ist. Die 6 steht vermutlich für den sechsten Wafer der Charge.

Interessant sind die Regenbogenfarben, die sich zum Zentrum hin unregelmäßig kreisförmig wiederholen. Anscheinend ändert sich hier die Dicke der Passivierungsschicht. Abhängig von der Dicke ergeben sich für das einfallende Licht verschiedene Resonanzen und damit konstruktive oder destruktive Interferenzen. So entstehen die verschiedenen Farben. Die Farbfolgen sprechen für eine stetig fallende oder steigende Dicke der Schicht.

Die Kanten des Wafers wurden anscheinend abgeschrägt. Sie erscheinen etwas unregelmäßig.

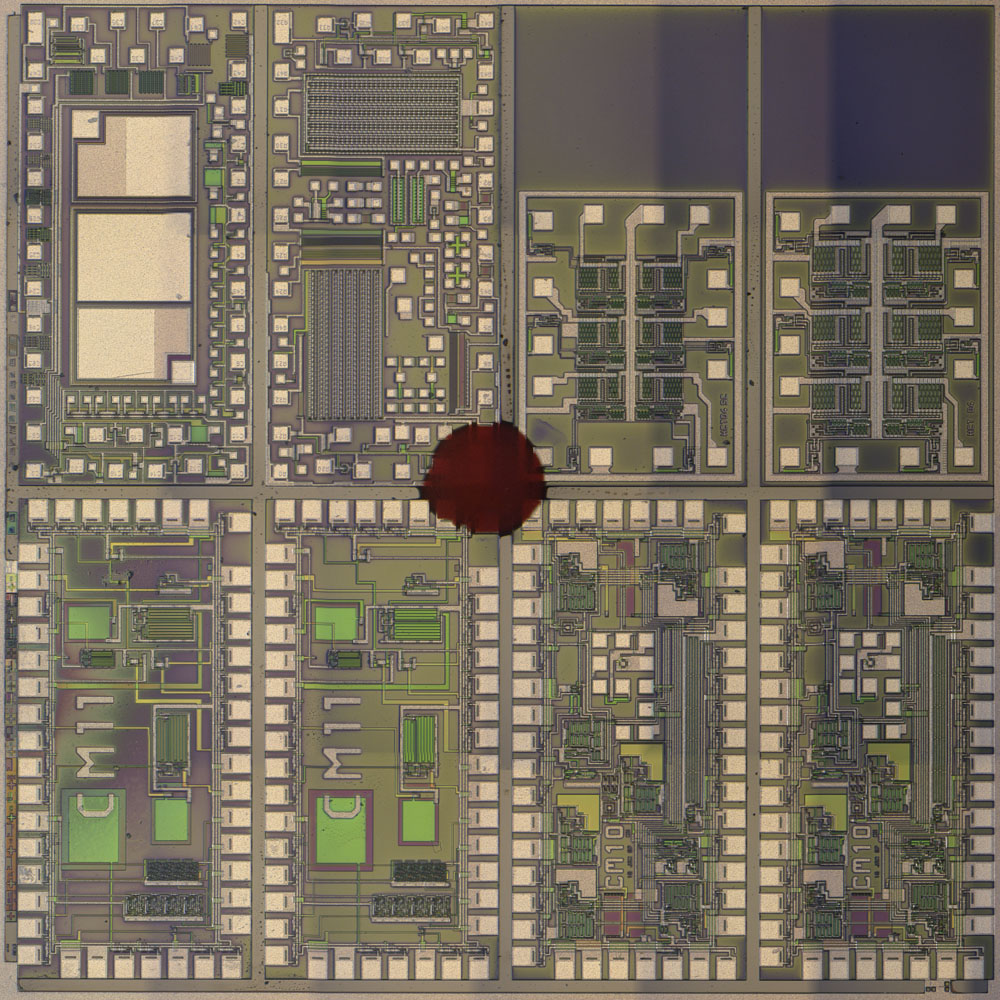

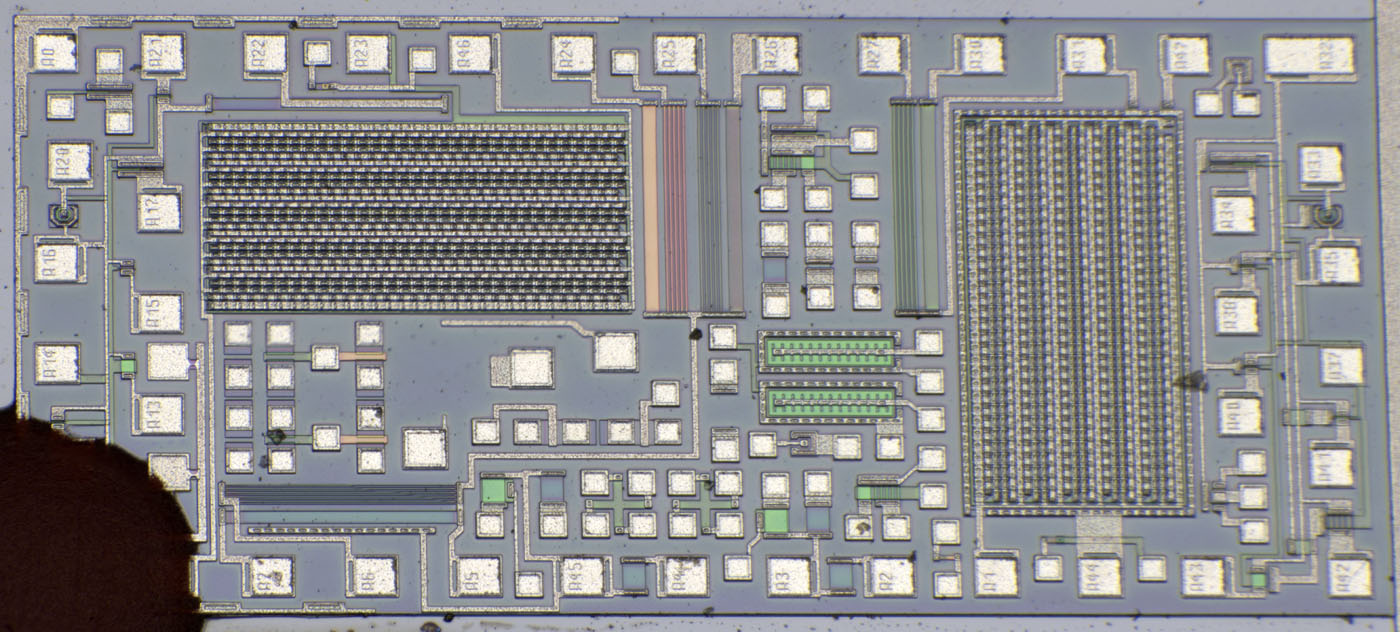

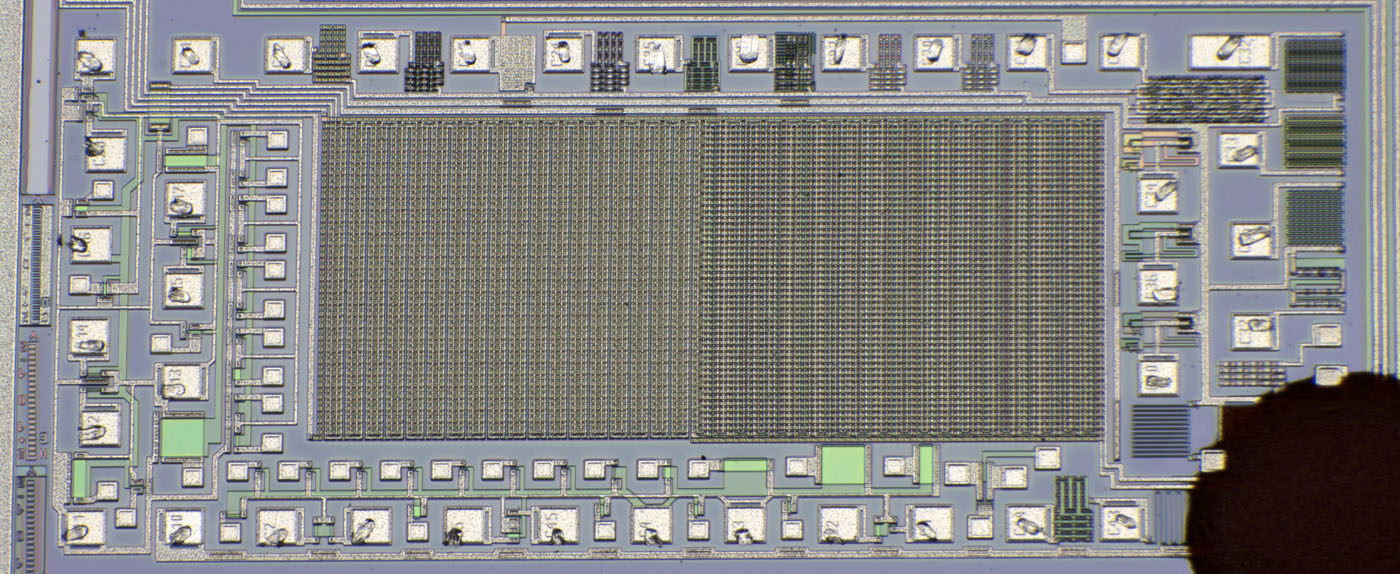

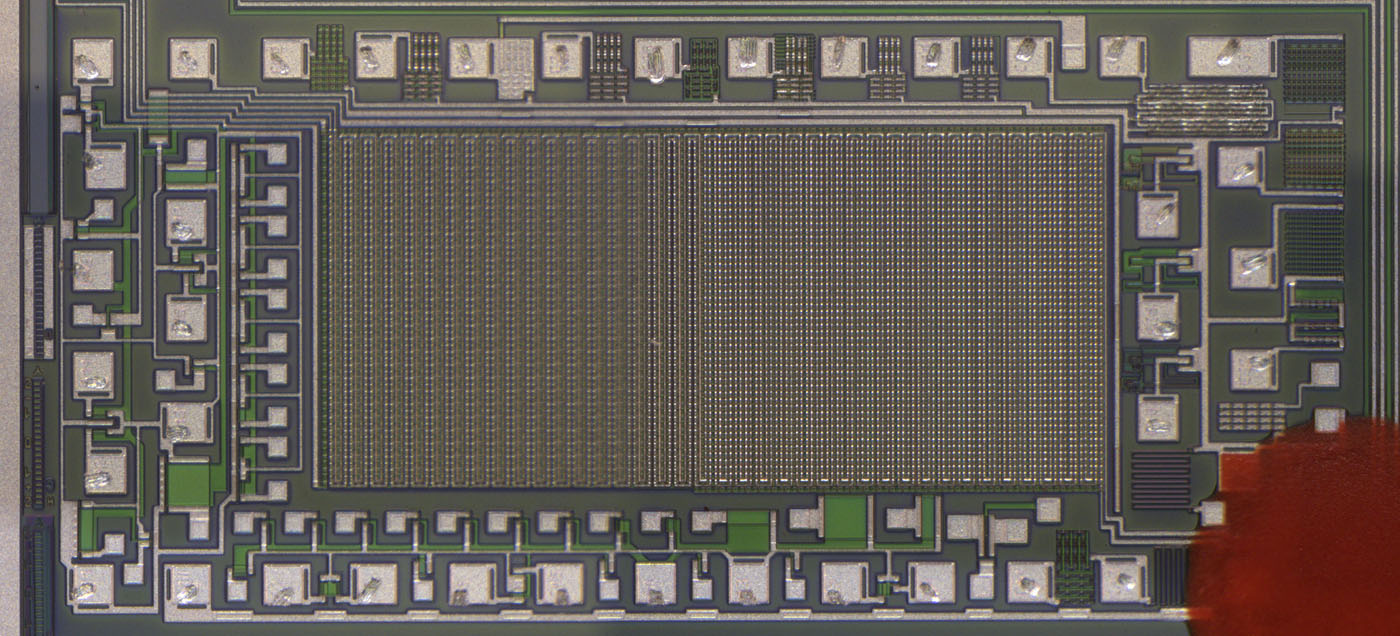

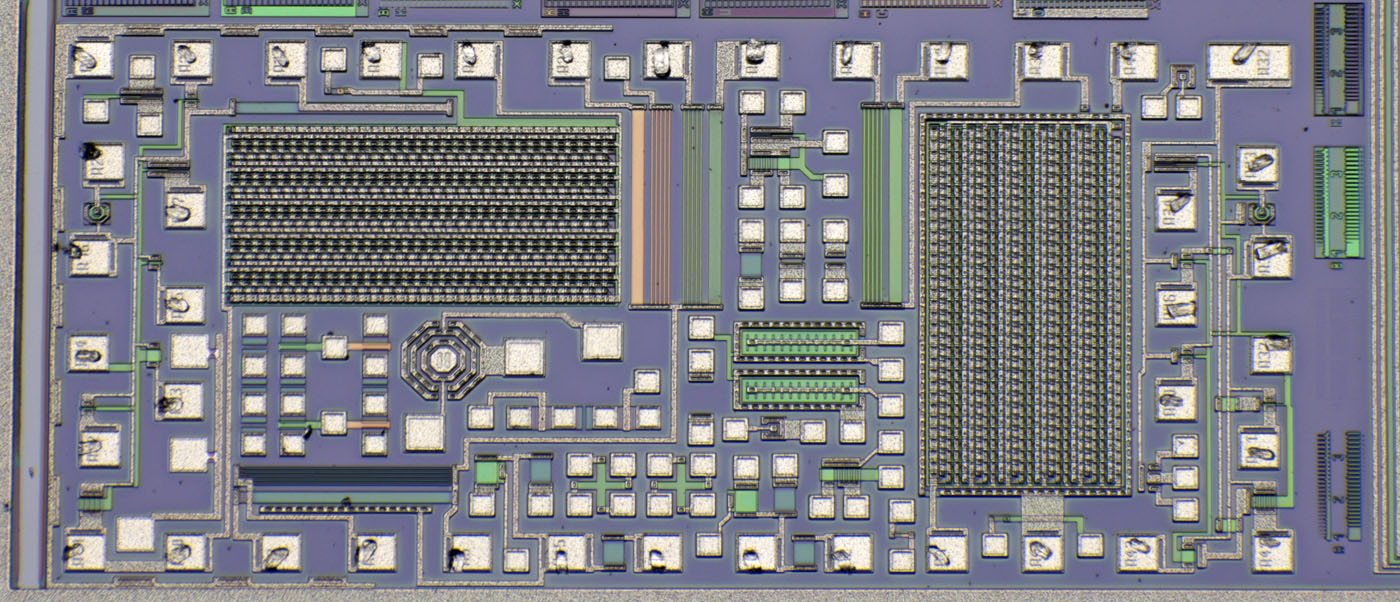

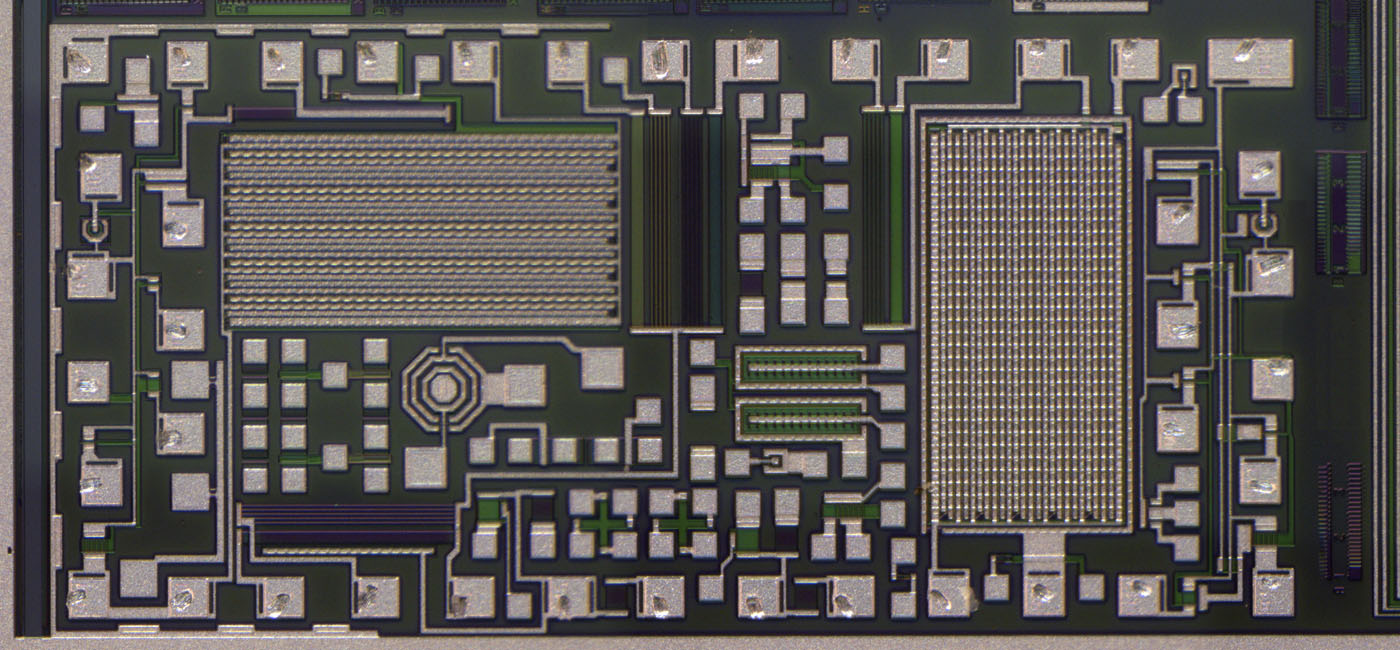

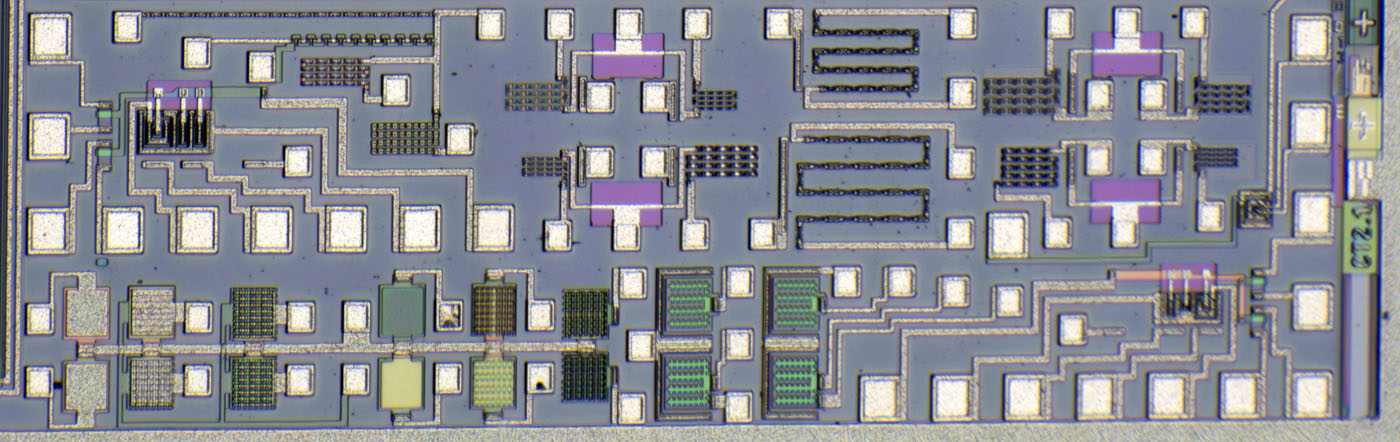

Auf dem Die sind zwei große Teststrukturen integriert, die wiederum aus mehreren Blöcken bestehen. Im obigen Bild ist eine der Teststrukturen zu sehen.

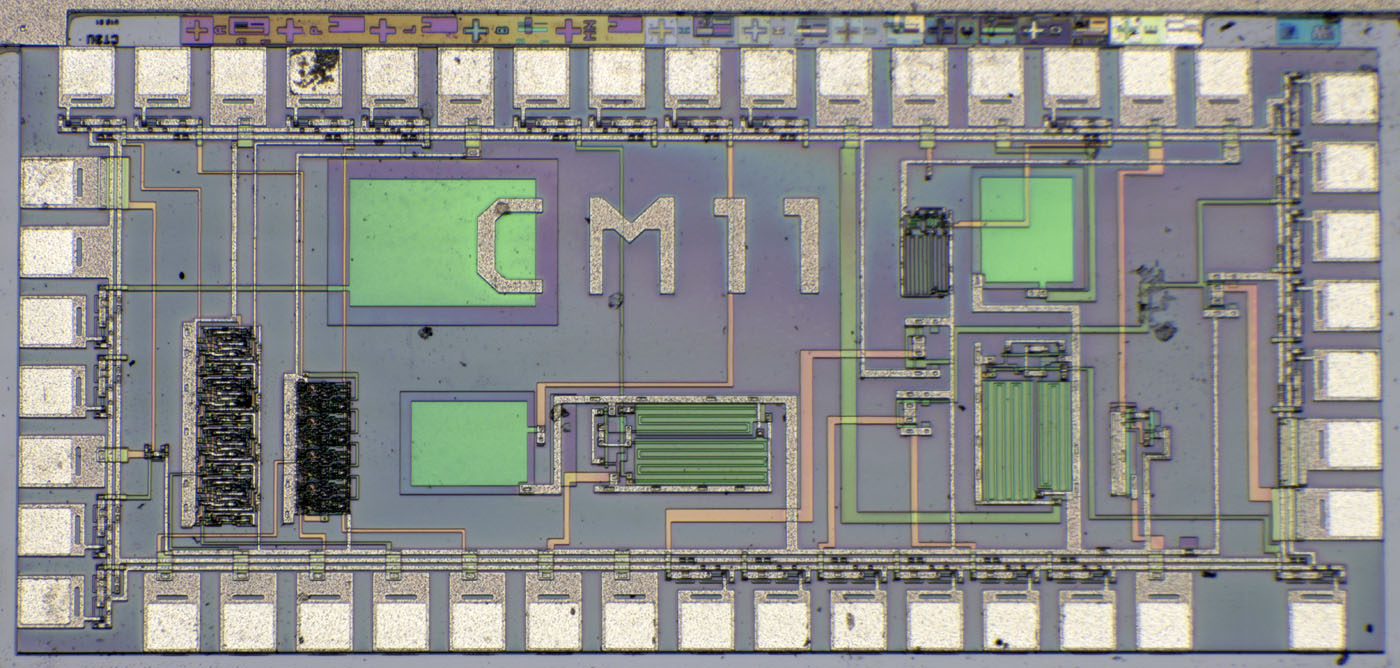

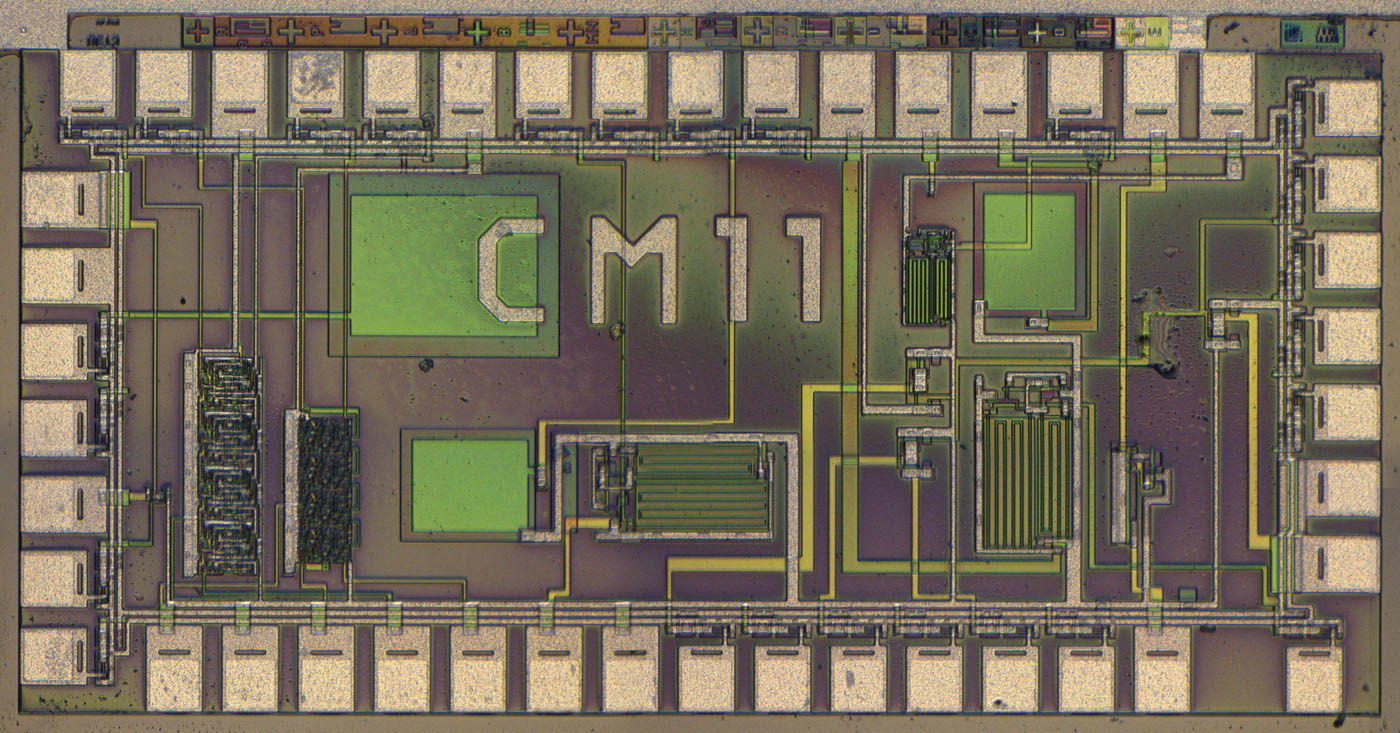

Einer der Testblöcke trägt die Bezeichnung CM11 und enthält einige kleinere Funktionsblöcke.

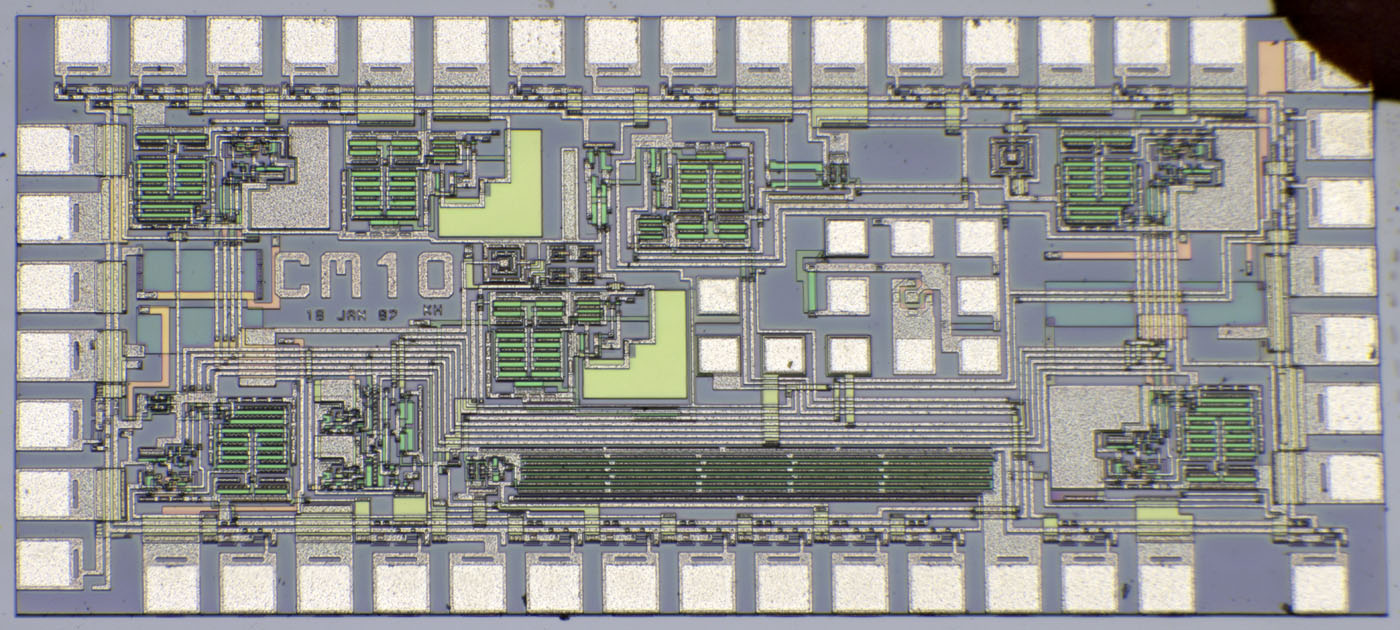

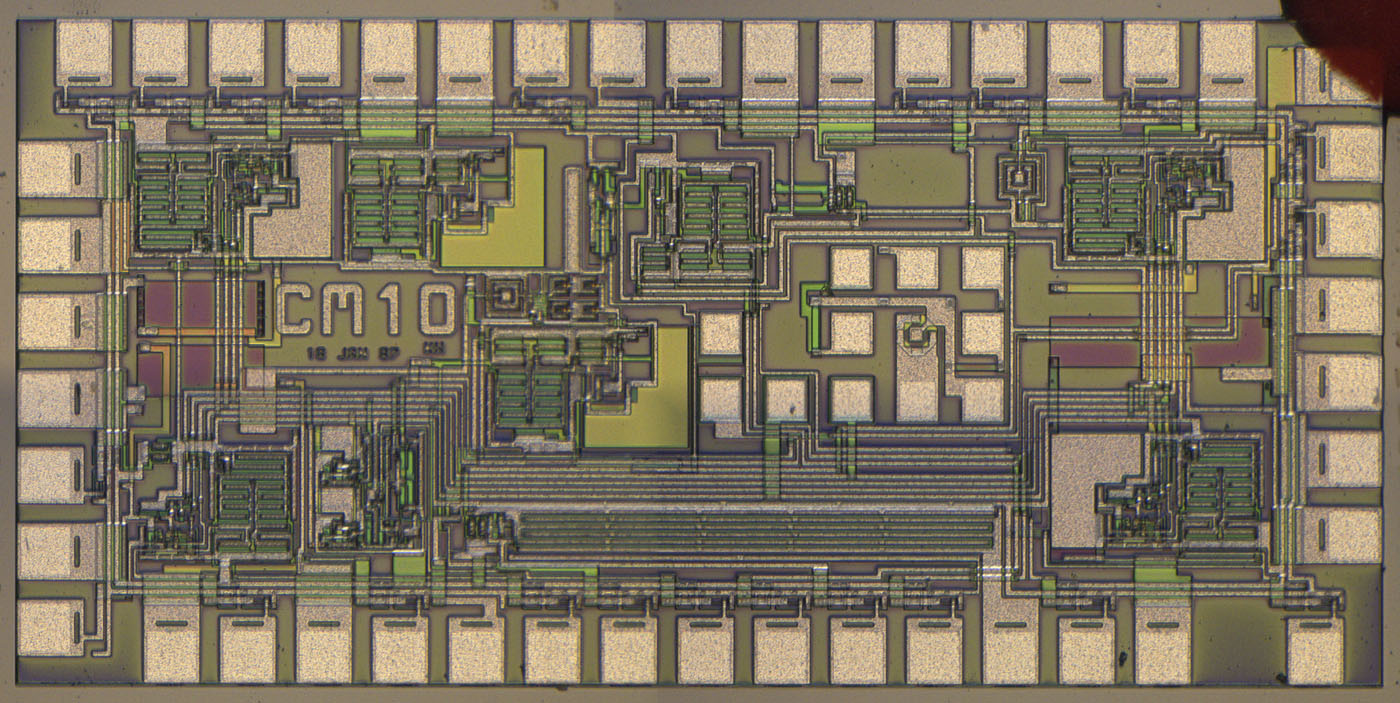

Ein zweiter Block trägt die Bezeichnung CM10. Darunter findet sich außerdem das Datum 18 JAN 87 und die Buchstaben KH. Im Vergleich zum CM11 sind hier noch etwas komplexere Teststrukturen integriert.

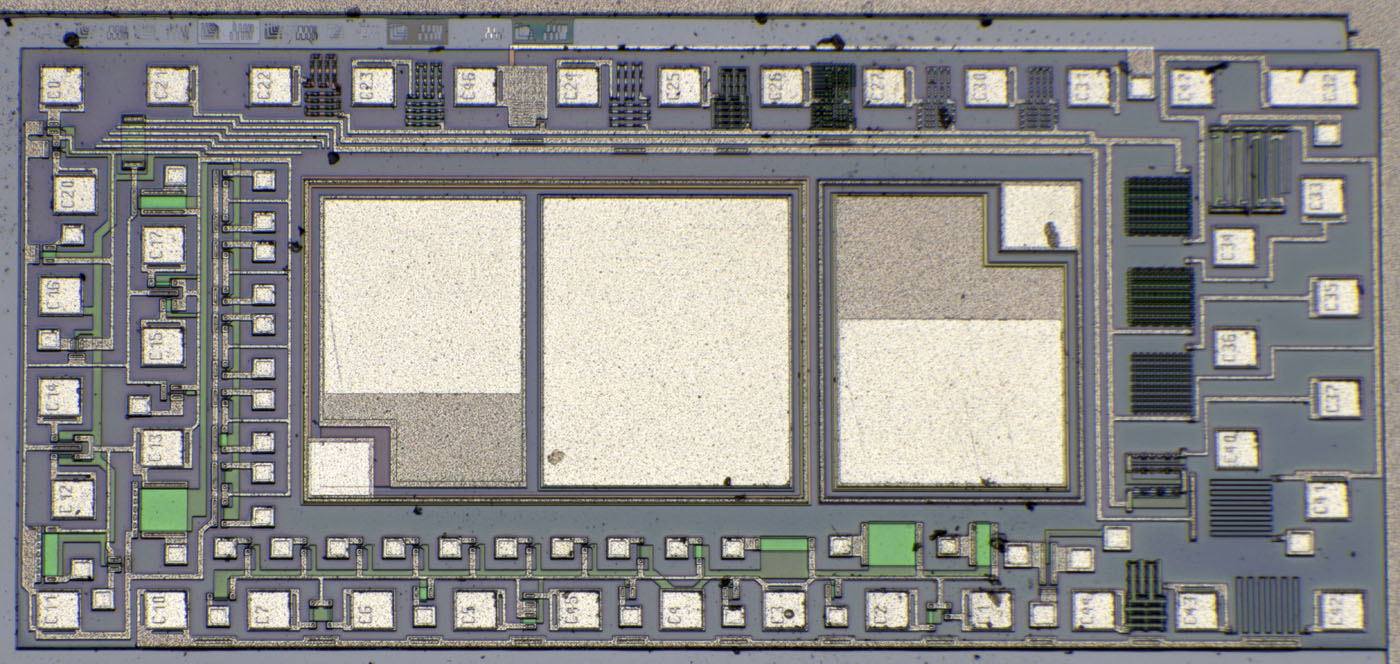

In diesem Block sind einfachere Strukturen abgebildet. An der linken und der unteren Kante befinden sich Transistoren mit verschiedenen Länge/Breite-Verhältnissen. Die Teststrukturen an der oberen Kante ermöglichen es anscheinend verschiedene Durchkontaktierungen zu vermessen. An der rechten Kante scheinen verschiedene Widerstände integriert worden zu sein. Mittig befinden sich drei Kondensatorflächen.

In diesem Block befinden sich neben zwei großen Transistorflächen mehrere Geometrien der verschiedenen Dotierungen, aber auch kleine Dioden und Transistoren.

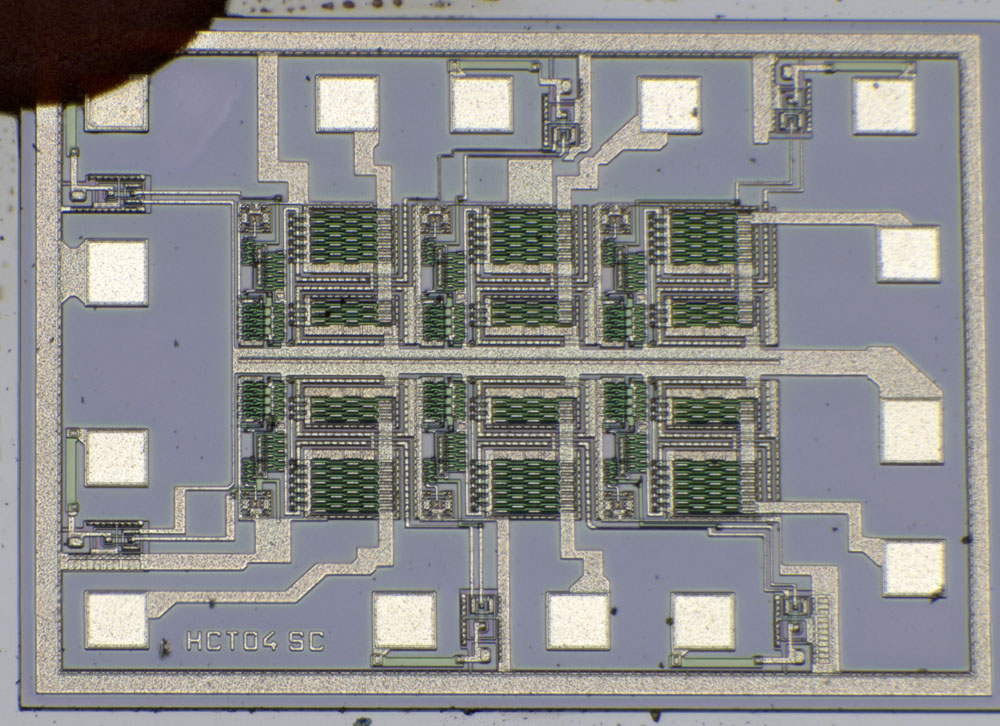

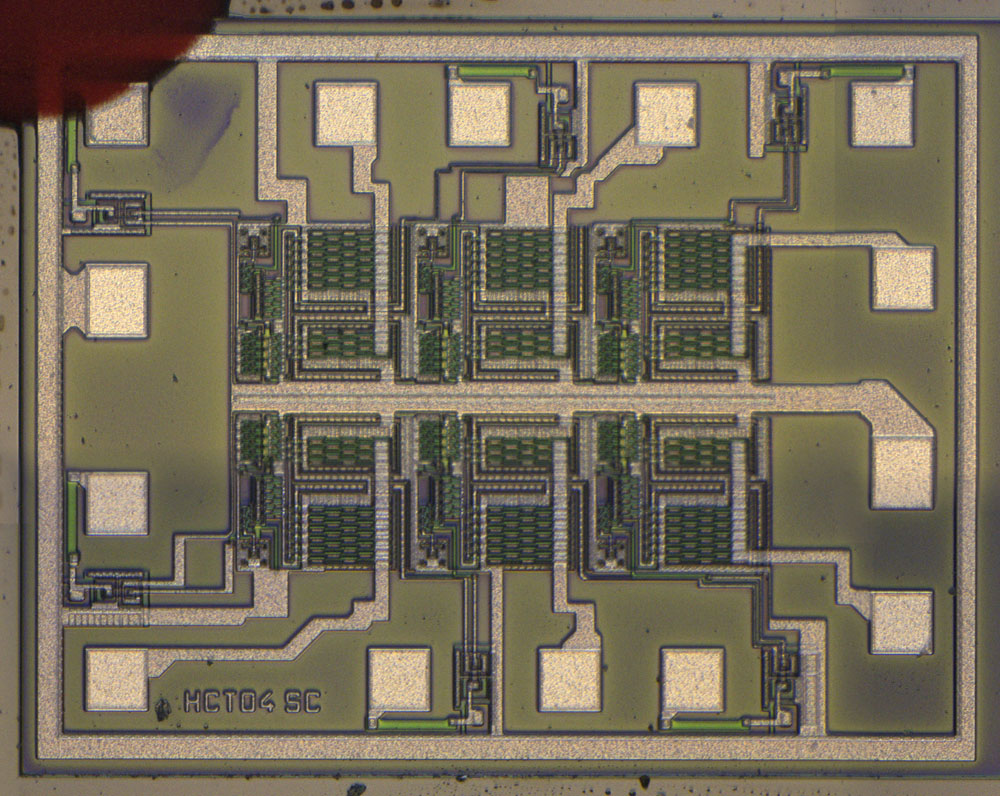

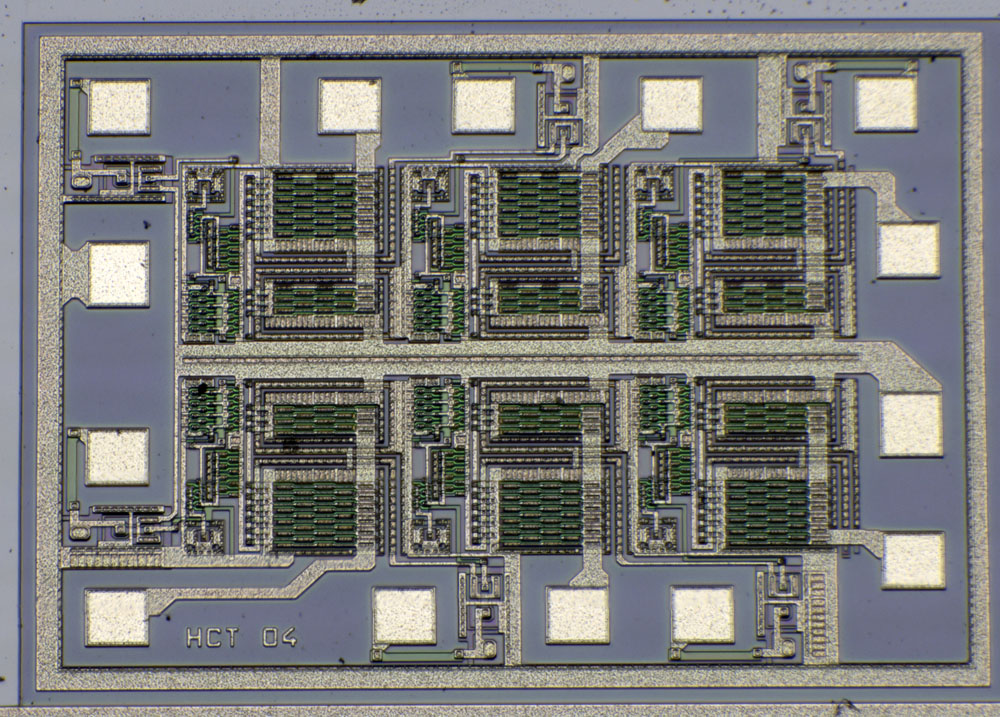

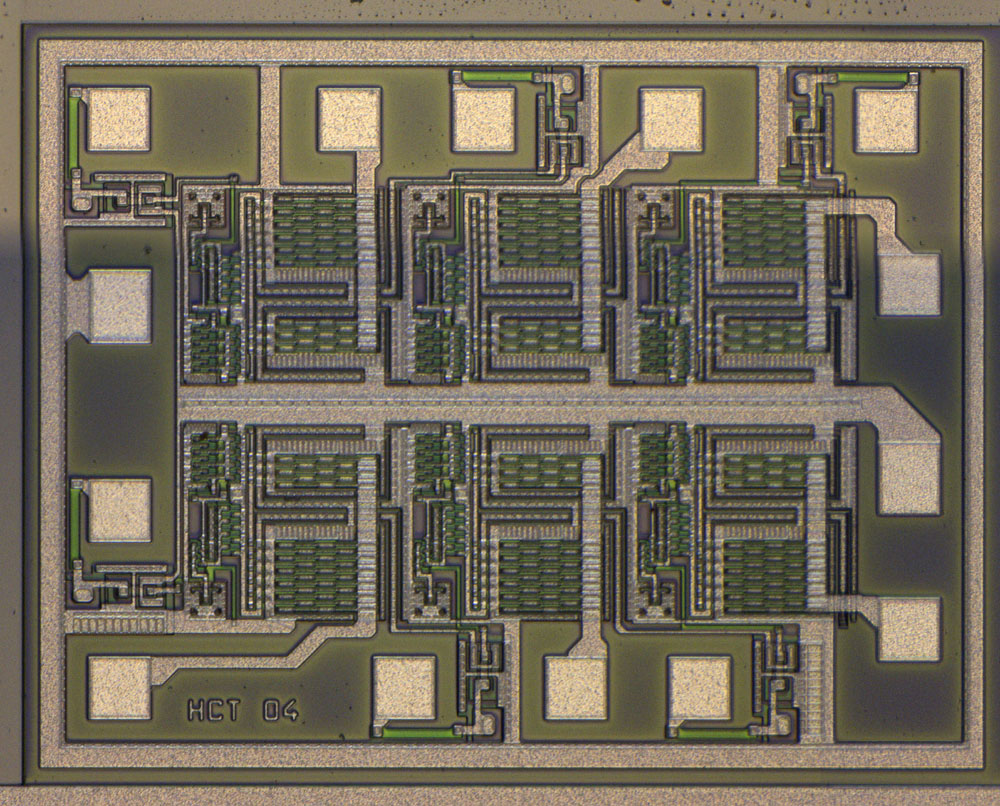

Unter den Blöcken der Teststruktur befinden sich auch zwei HTC04, zwei Sechsfach-Inverter.

Beim zweiten Sechsfach-Inverter fehlen die Buchstaben SC. Es scheint, dass zur SC-Variante die Strukturen verkleinert werden konnten.

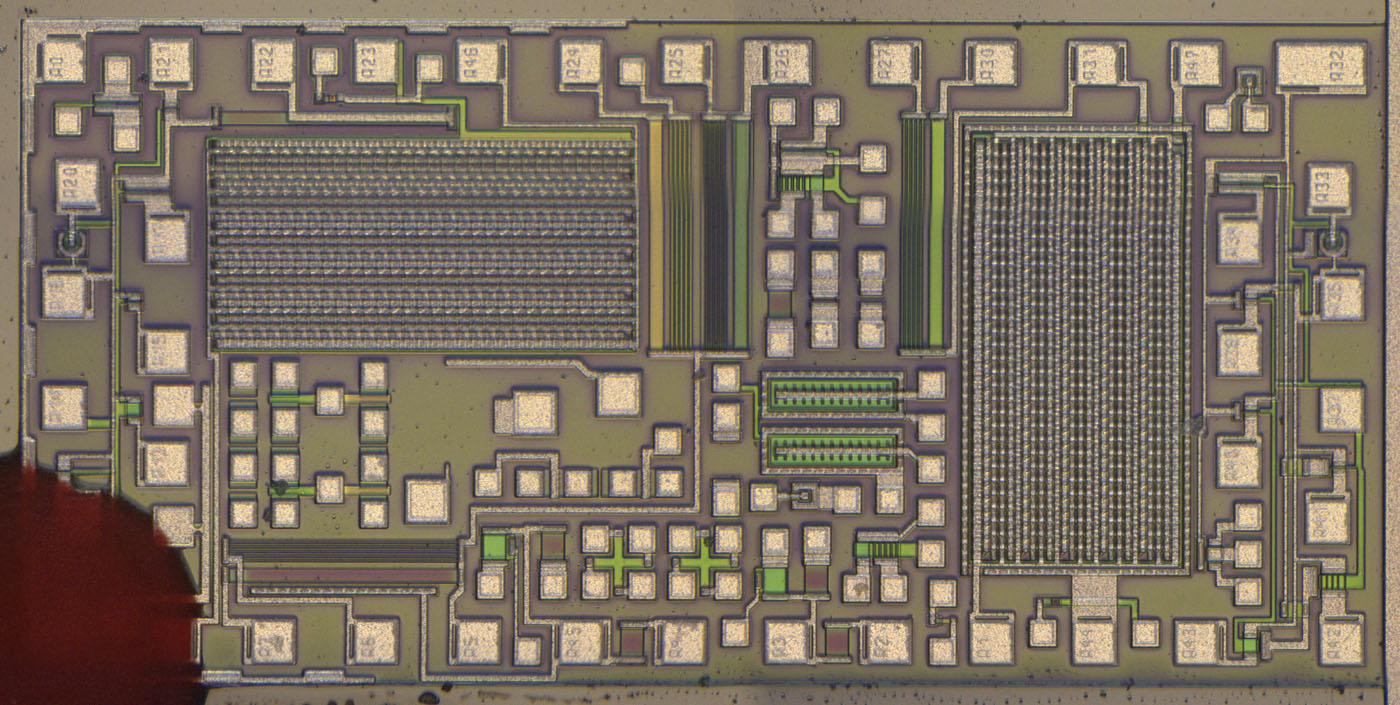

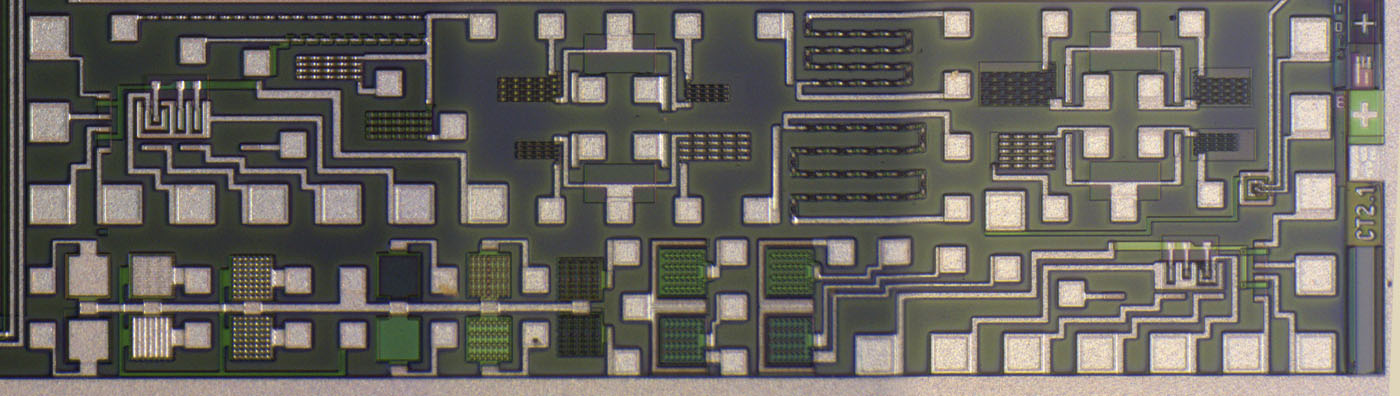

Die zweite Teststruktur enthält deutlich größere Elemente, aber auch Strukturen, die in der ersten Teststruktur schon vorhanden waren.

Viele der größeren Elemente scheinen Teststrukturen für verschiedene Durchkontaktierungen zu sein.

In diesem Bereich finden sich dieselben unterschiedlichen Transistoren wie weiter oben. In der Mitte sind hier allerdings zwei sehr große Transistorflächen integriert.

In diesem Block lassen sich verschiedene Kondensatorflächen vermessen. Der Streifen oben links könnte ein Ringoszillator sein, mit dem sich die Qualität der Transistoren bewerten lässt.

Der hier zu sehende Block ist sehr ähnlich einem Block in der ersten Teststruktur.

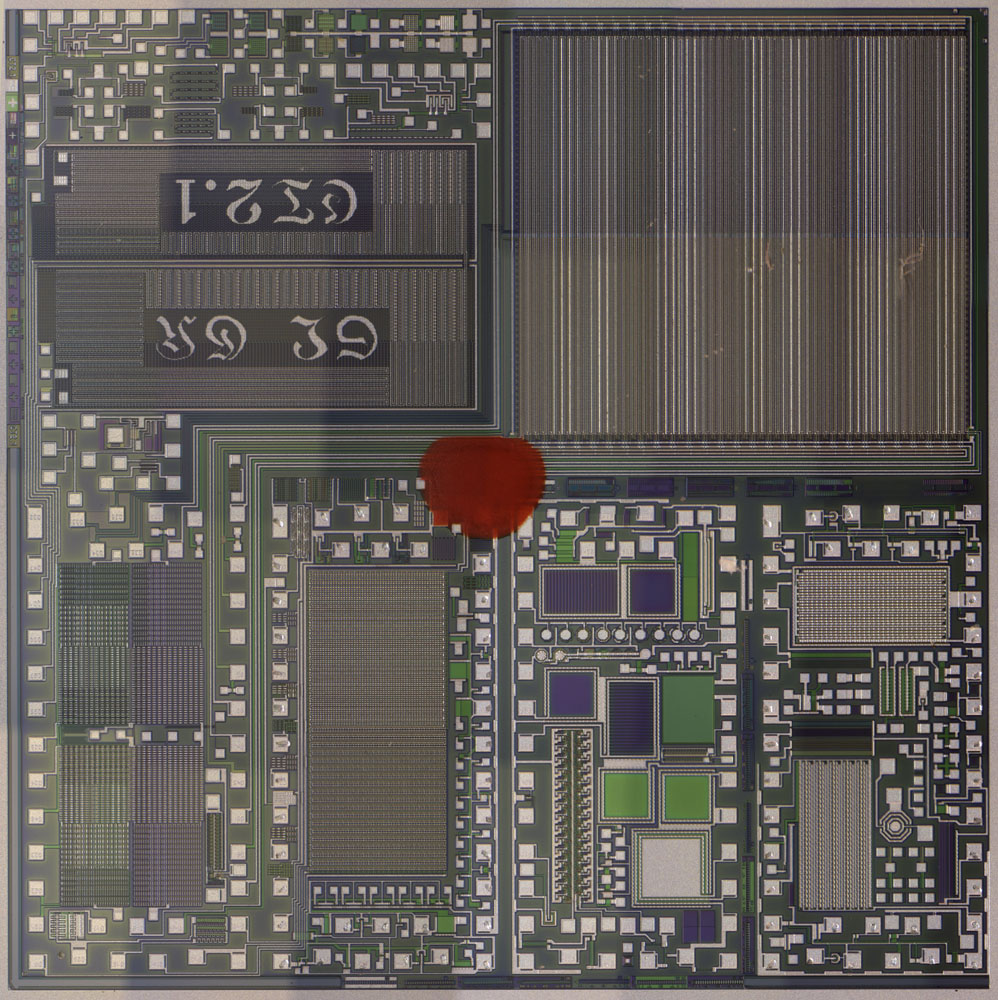

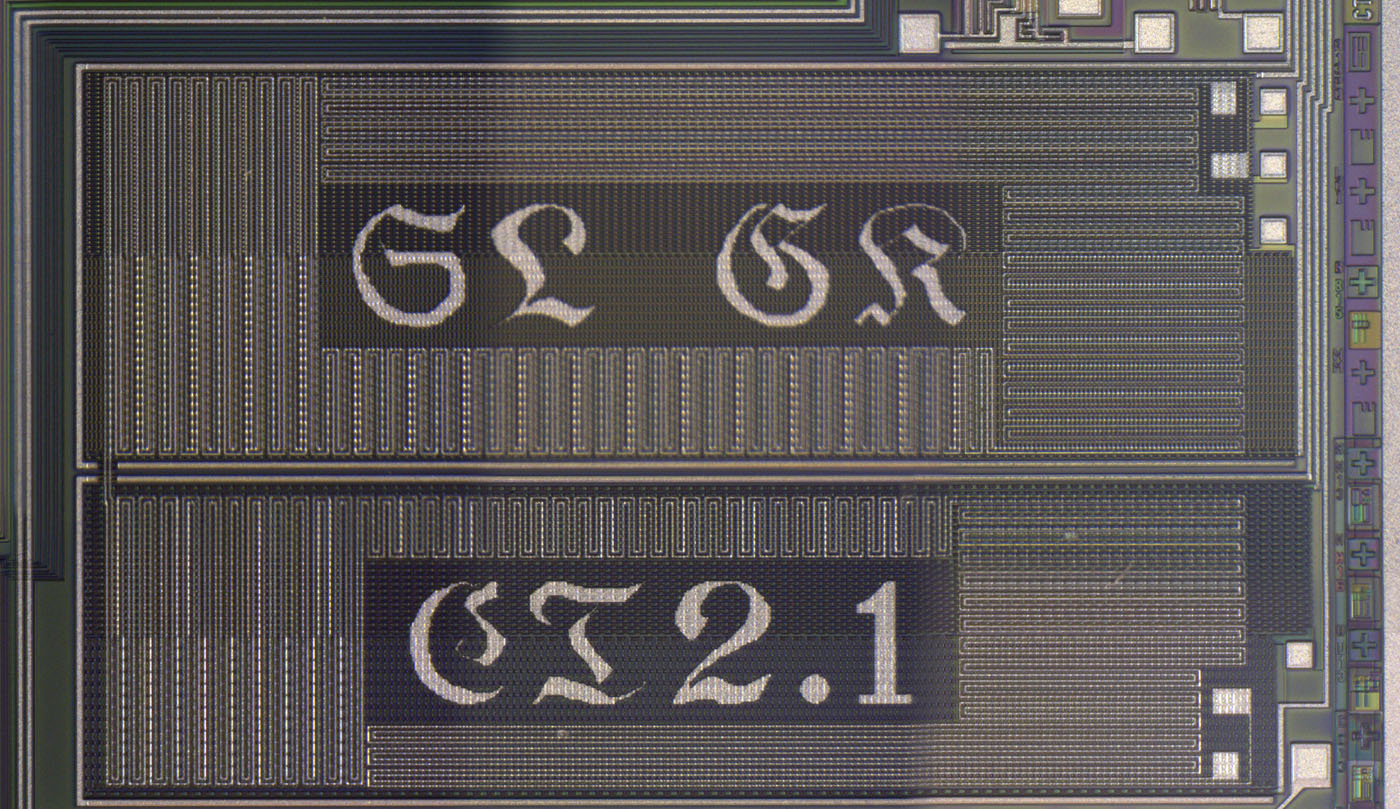

In diesen zwei sehr großen Strukturen verlaufen lange Leitungen der Metalllage über viele tiefer liegende Streifen. Es sind keine Durchkontaktierungen zu erkennen. Vielleicht kann hier der Einfluss der Metalllage auf tiefer liegende Schichten bestimmt werden. Innerhalb der Strukturen sind einige Zeichen in altdeutscher Schrift abgebildet.

Im hier zu sehenden Block sind noch einmal diverse unterschiedliche Teststrukturen integriert.

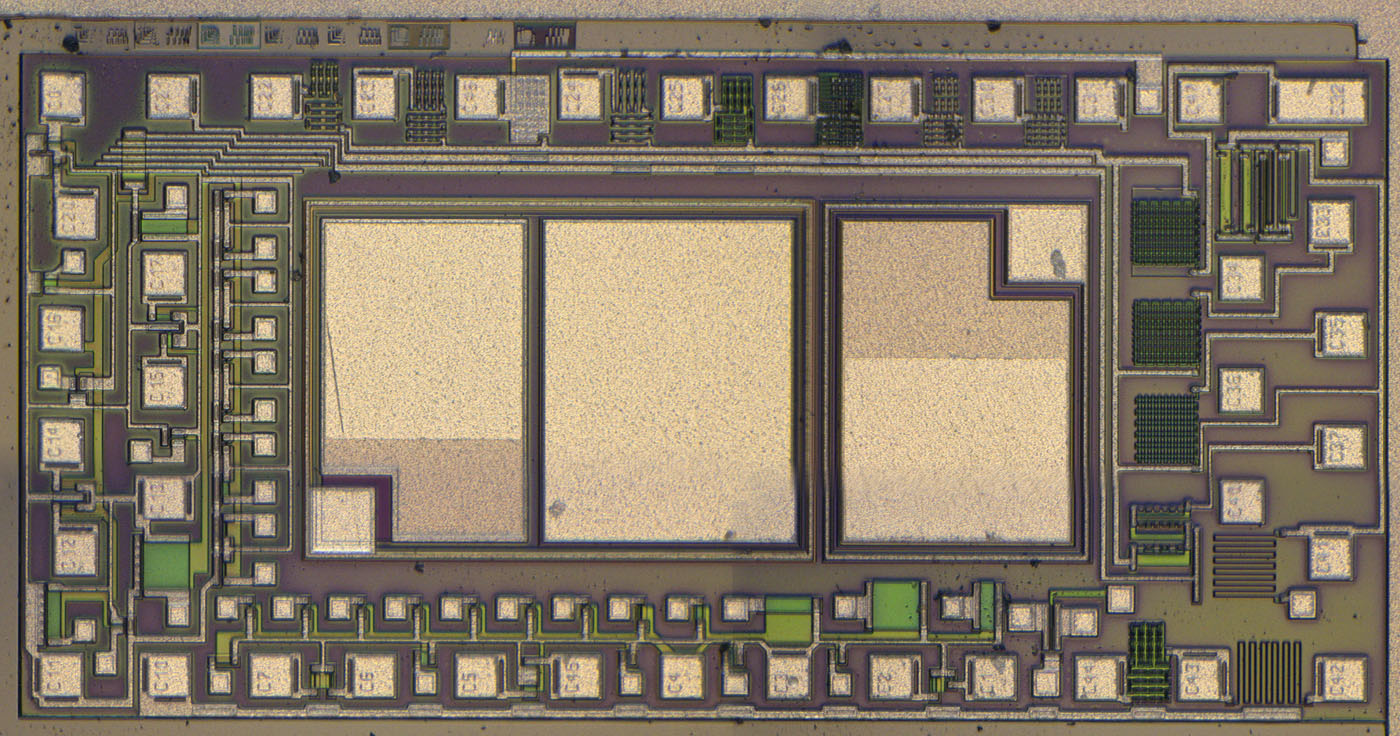

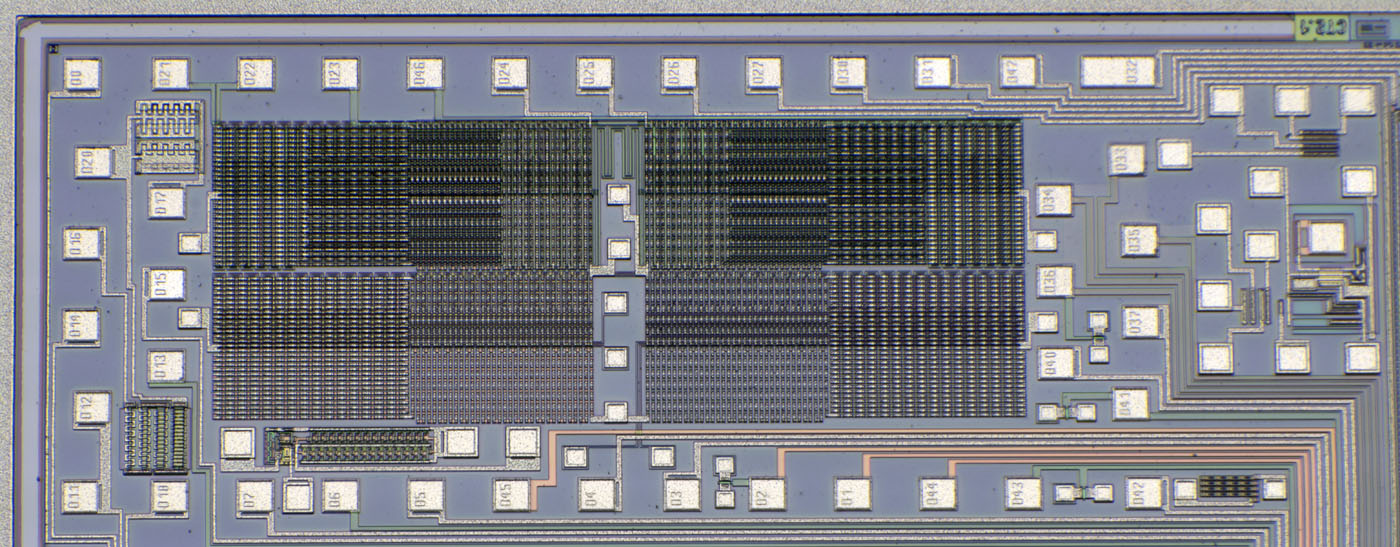

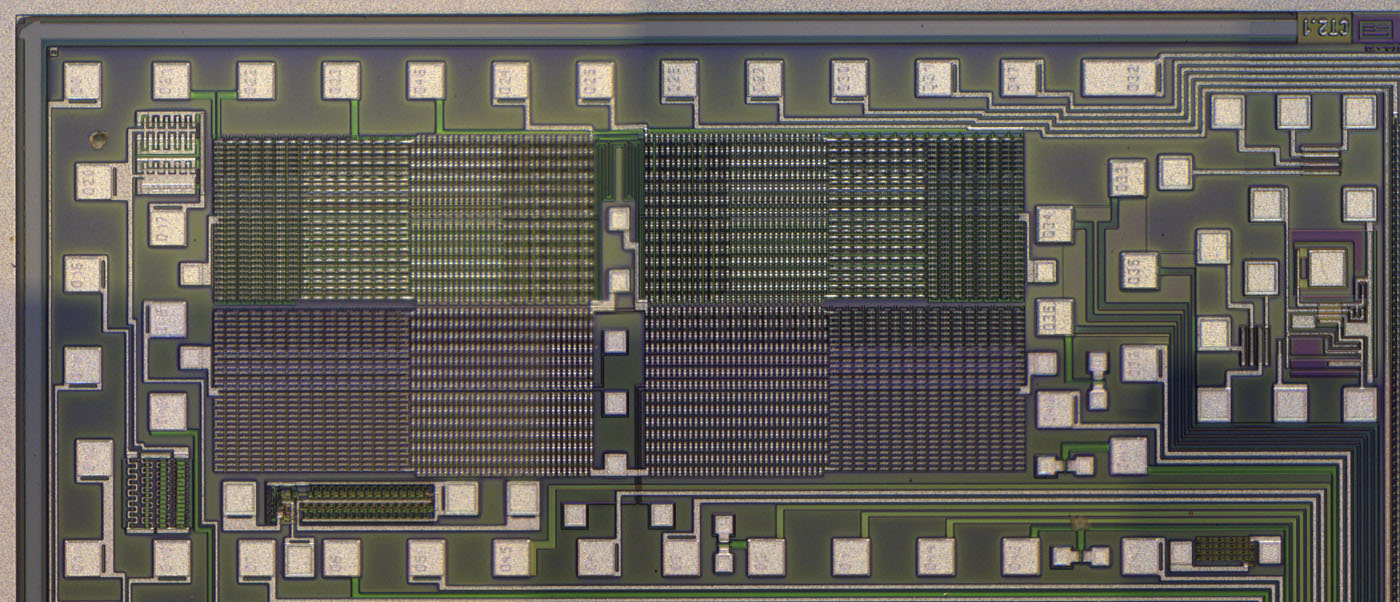

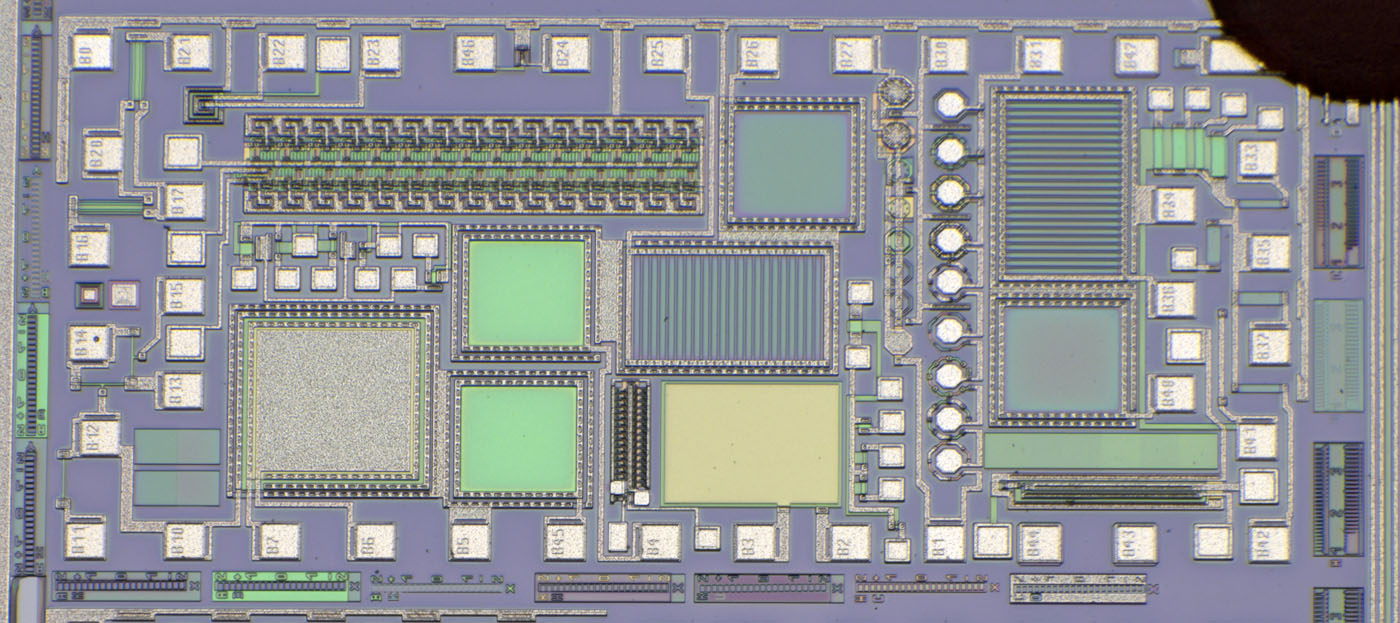

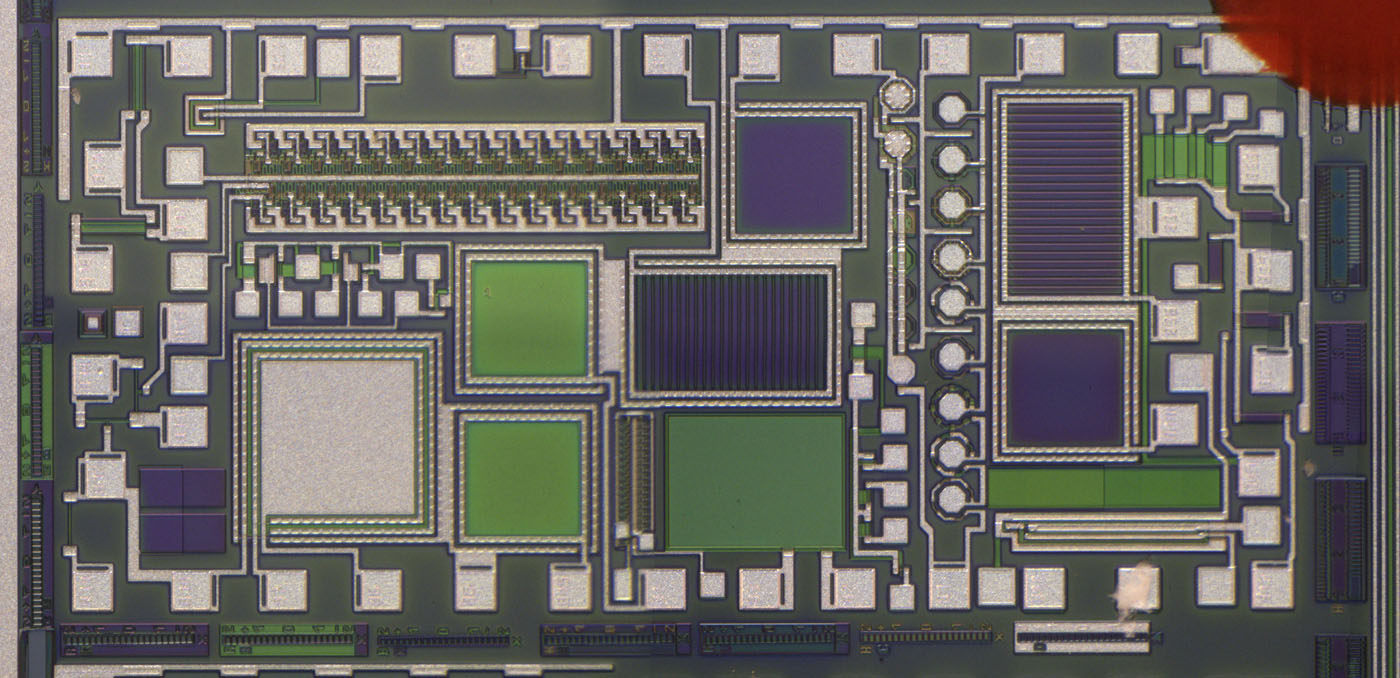

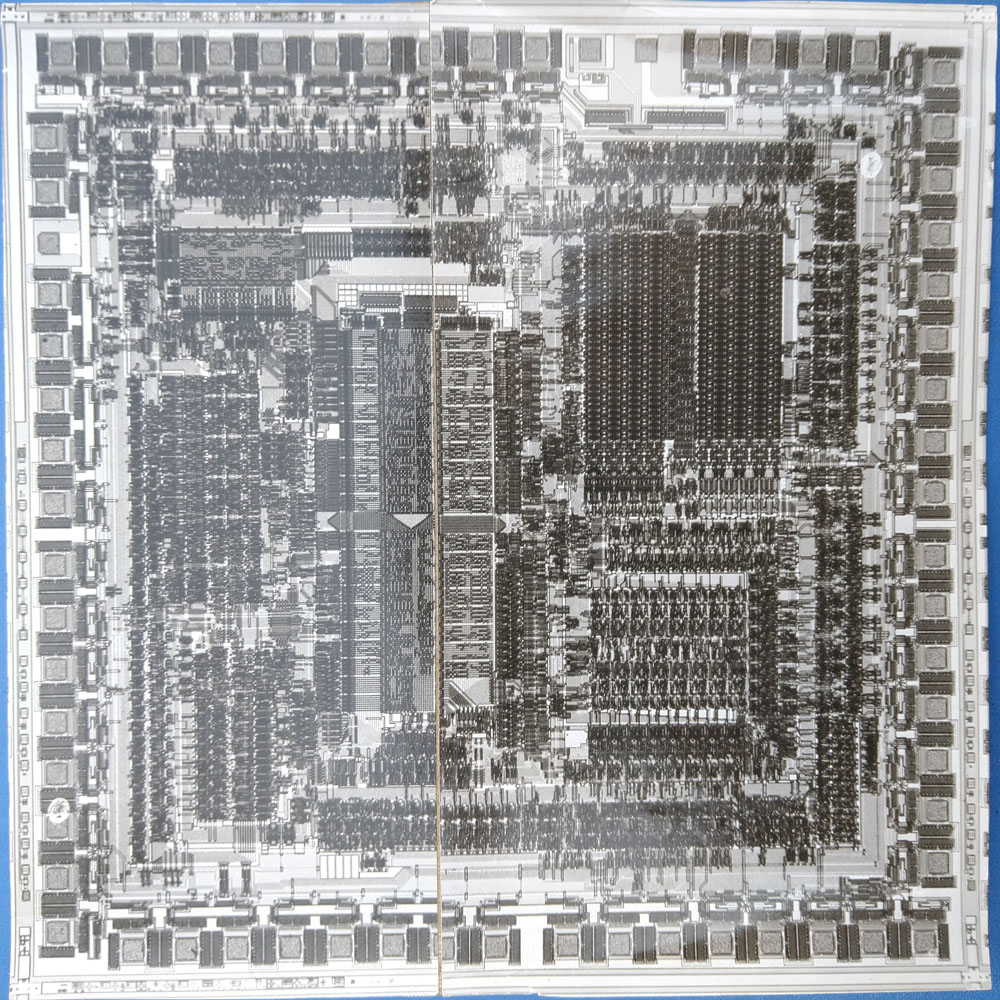

Das Die des U840 ist auf diesem Wafer inklusive eines Teils der Frässtraßen ungefähr 7,4mm x 7,4mm groß. Im ITG Fachbericht 114 findet sich ein Bericht, der beschreibt, dass der U840 mit einem 3µm-Prozess gefertigt wurde und mit seinen 24.000 Transistoren eine Fläche von 6,5mm x 6,5mm einnimmt. Die unterschiedlichen Größen lassen sich nicht nur durch Messfehler oder eine unterschiedliche Interpretation der Frässtraßen erklären. Vielleicht wurden der Mikrocontroller zuerst mit größeren Strukturen gefertigt und erst später auf die Ziel-Strukturgröße verkleinert. Dafür spricht, dass sich ein damals beteiligter Entwickler im Zusammenhang mit dem U840 an einen 4,5µm-Prozess erinnert. Mit einem 4,5µm-Prozess lässt sich ein Größenverhältnis von 7,4:6,5 allerdings auch nicht erklären.

Dieses Bild ist auch in einer höheren Auflösung verfügbar (193MB).

Im Rahmen des 4"-Wafer finden sich Bilder des U840 in besserer Qualität.

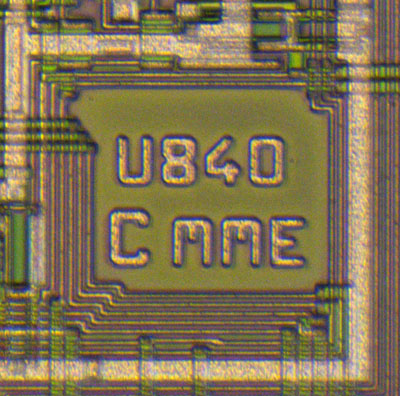

Das Thüringer Museum für Elektrotechnik (externer Link) besitzt ein Foto der Strukturen des U840. Oberflächlich findet sich kein Unterschied zu den Strukturen auf dem Wafer. Es muss sich aber um eine andere Revision handeln, da das Copyright-Zeichen anders dargestellt ist.

Der Hinweis auf das Copyright des MME (VEB Mikroelektronik „Karl Marx“) findet sich unter der Bezeichnung U840.

Hier ist der U840 im PLCC-Gehäuse zu sehen. Der Datecode XD steht für eine Fertigung im Dezember 1989.

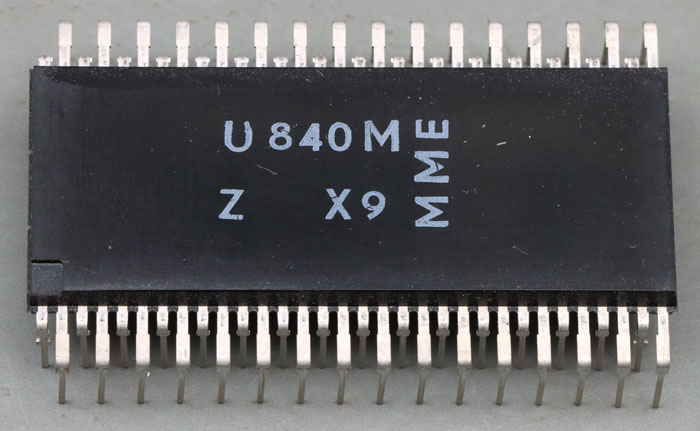

Alternativ war der U840 in einem Quad In-line Package (QUIP) verfügbar. MME steht für Mikroelektronik „Karl Marx“ Erfurt. X9 steht für eine Fertigung im September 1989.