Der Spin Semiconductor FV-1 erweitert zwei Audiosignale mit einem Nachhall-Effekt. Spin Semiconductor ist eine amerikanische Firma, die offenbar für die Entwicklung und den Vertrieb des FV-1 gegründet wurde. Produziert wird der Baustein folglich nicht von Spin Semiconductor selbst.

Das Datenblatt enthält ein Blockschaltbild des FV-1. Die zwei Audiosignale werden demnach mit zwei Delta-Sigma-ADCs digitalisiert und einem Signalprozessor zugeführt, der die gewünschten Effekte addiert. Danach erfolgt wieder eine Analogwandlung über zwei Delta-Sigma-DACs. Für die Erzeugung der Hall-Effekte besitzt der Signalprozessor einen integrierten Speicher. Der FV-1 enthält ein ROM, mit dem er direkt einsatzfähig ist. Man kann den Signalprozessor aber auch mit einem externen EEPROM anders programmieren. Drei Potentiometer ermöglichen es die Effekte nachträglich einzustellen.

Extern benötigt der FV-1 lediglich einen Quarzresonator. Damit wird der Baustein auch beworben: Trotz der komplexen digitalen Signalverarbeitung fügt sich der FV-1 wie ein analoger Baustein in die umgebende Schaltung ein.

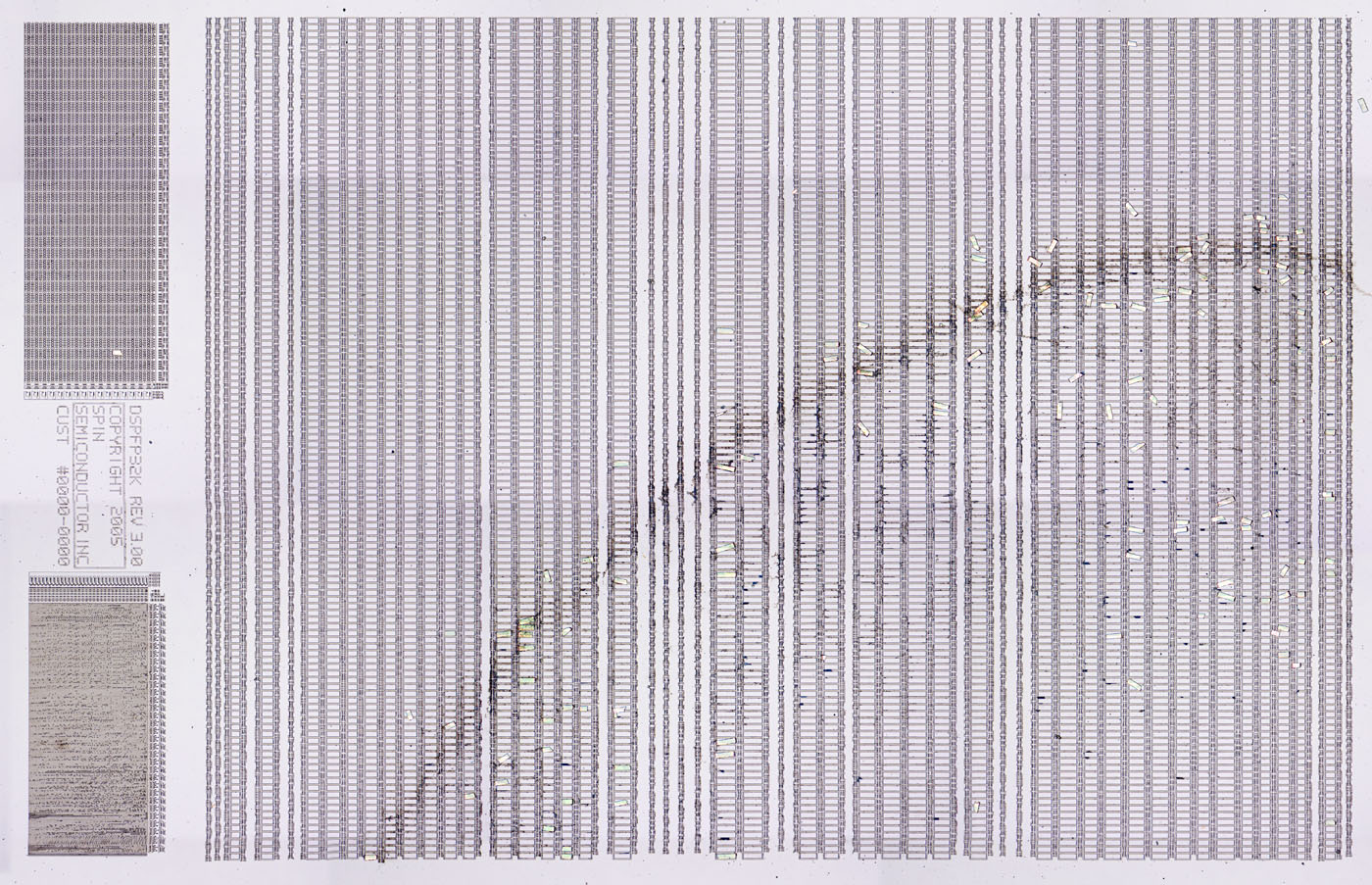

Das Die ist mit den Abmessungen 7,1mm x 4,6mm relativ groß. Die sehr große gleichmäßige Struktur im rechten Bereich enthält den Zwischenspeicher für die Halleffekte. Die restlichen Funktionsblöcke befinden sich im linken Bereich. Die chaotisch erscheinende Struktur oben links stellt den Signalprozessor dar. Unten links befinden sich die Digital-Analog-Wandler und die Analog-Digital-Wandler.

Dieses Bild ist auch in einer höheren Auflösung verfügbar: 120MB

An der oberen Kante findet sich eine Beschriftung, deren Bedeutung sich allerdings nicht erschließt.

Löst man die Metall- und Polysiliziumlagen vom Substrat, so ergeben sich weitere interessante Einblicke.

Dieses Bild ist auch in einer höheren Auflösung verfügbar: 125MB

Links des DSP-Kerns ist im Substrat eine weitere Beschriftung abgebildet. Das Design stammt offensichtlich aus dem Jahr 2005. Es handelt sich um die dritte Revision.

Im Speicherbereich kann man keine Strukturen erkennen. Dort realisiert ein massives Gitter die Spannungsversorgung.

Zwischen den Funktionsblöcken im linken Bereich scheinen überraschend große Bereiche ungenutzt geblieben zu sein. Im obigen Bild kann man erahnen, dass in diesen Bereichen oftmals sehr viele Leitungen verlaufen.

Auf Substratebene besitzt der Speicher eine ungewöhnlich erscheinende Struktur.

Der Signalprozessor besteht aus einem großen Logikbereich mit der typischen chaotisch erscheinenden Metalllage. In der linken unteren Ecke befindet sich ein ROM und in der linken oberen Ecke hat man einen RAM-Bereich integriert.

Im ROM (links) kann man deutlich die Maskenprogrammierung erkennen. Der Bereich der Steuerungslogik (rechts) enthält die üblichen Logikzeilen. Dazwischen befinden sich verhältnismäßig große Rechtecke, deren Funktion sich nicht erschließt.

In der unteren linken Ecke des Dies sind die zwei ADCs und die zwei DACs integriert. Man kann deutlich eine Zweiteilung für die zwei Kanäle erkennen. Aber auch die Schaltung ist zweigeteilt. Links befindet sich der analoge Teil. Auf dem Substrat sind noch die Überreste der Kondensatoren zu erkennen. Rechts setzt sich die Steuerung aus Logikbereichen, ROM und RAM zusammen.

An den Bondpads die die analogen Signale der Potentiometer einlesen befindet sich etwas mehr Schaltungstechnik als an den anderen Bondpads. Anscheinend erfolgt direkt am Bondpad die Digitalwandlung der Pegel. Da die Anforderungen deutlich geringer sind als bei der Digitalwandlung der Audiosignale, ist eine sehr viel einfachere Schaltung ausreichend.

Wo der Quarzresonator angeschlossen wird, sind ebenfalls spezielle Schaltungsteile integriert. Dabei handelt es sich um den Oszillator des FV-1.