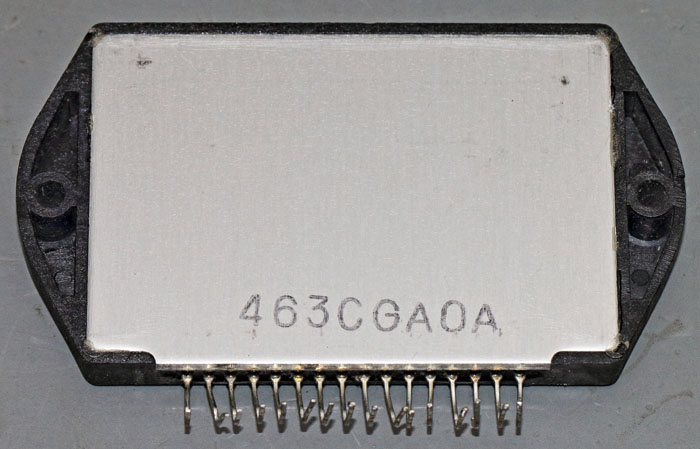

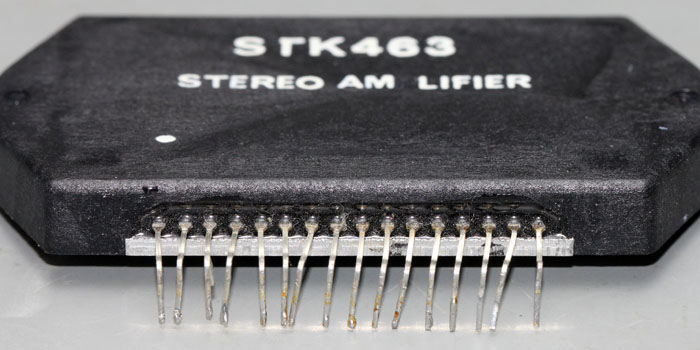

Sanyo produzierte diverse Audio-Verstärker, die als Hybridschaltkreise in relativ großen Gehäusen untergebracht waren. Der hier vorliegende STK463 liefert mit einer Versorgungsspannung von +/-23V an 4Ω zweimal 30W (THD=0,2%).

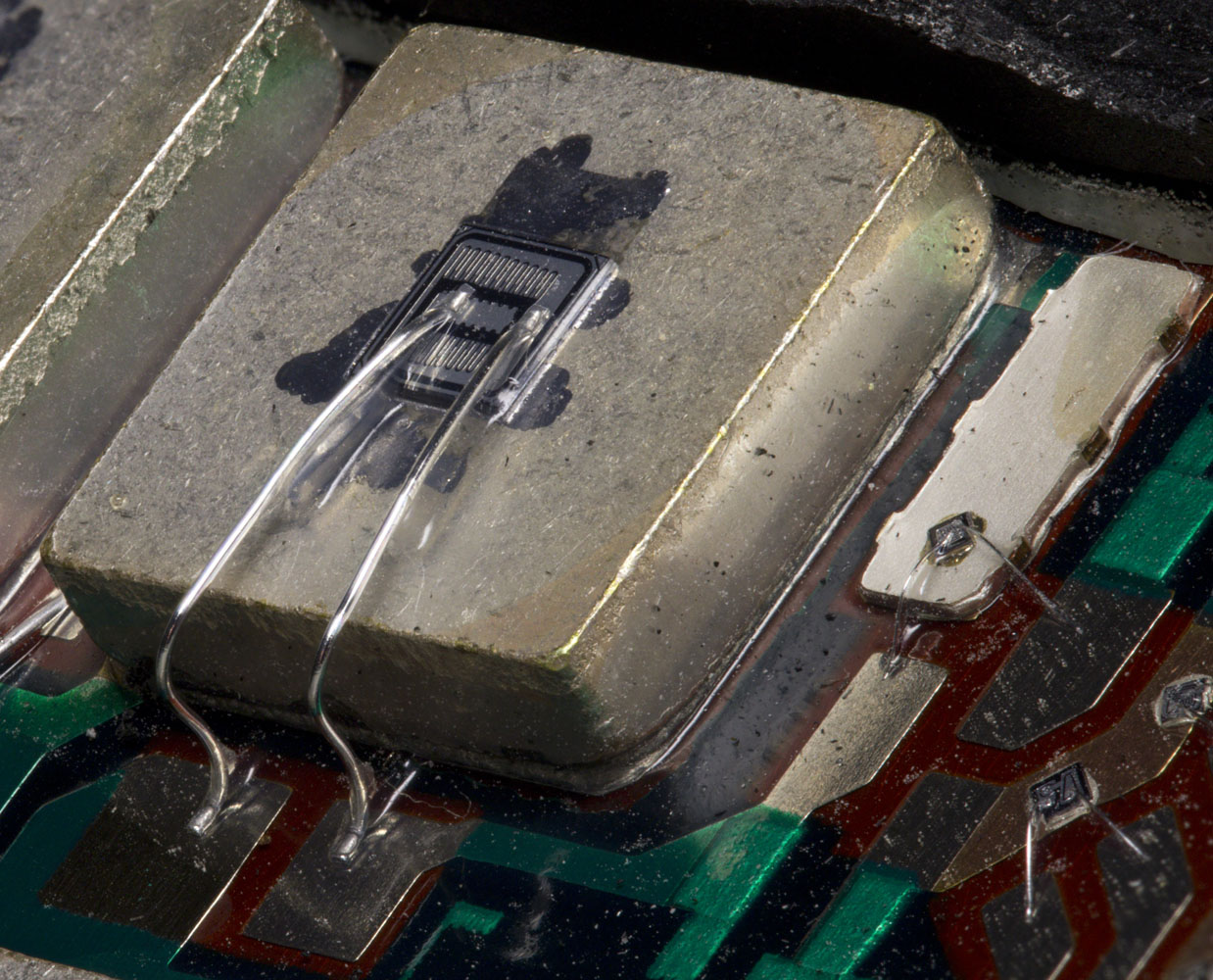

Der Verstärker ist auf einer Metallplatte aufgebaut und wird von einem Kunststoffdeckel geschützt. Die Öffnung für die Kontaktpins ist mit einer Vergussmasse verschlossen.

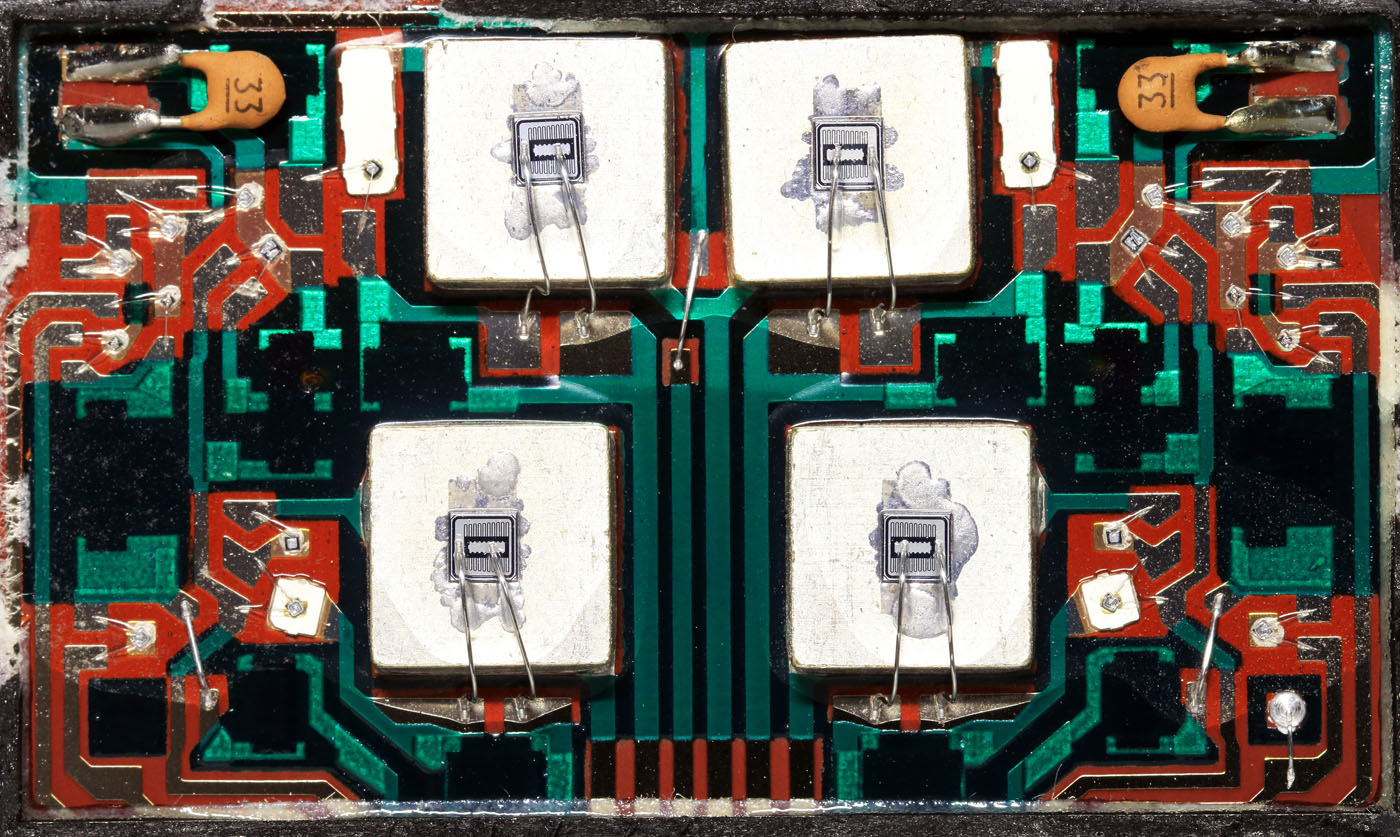

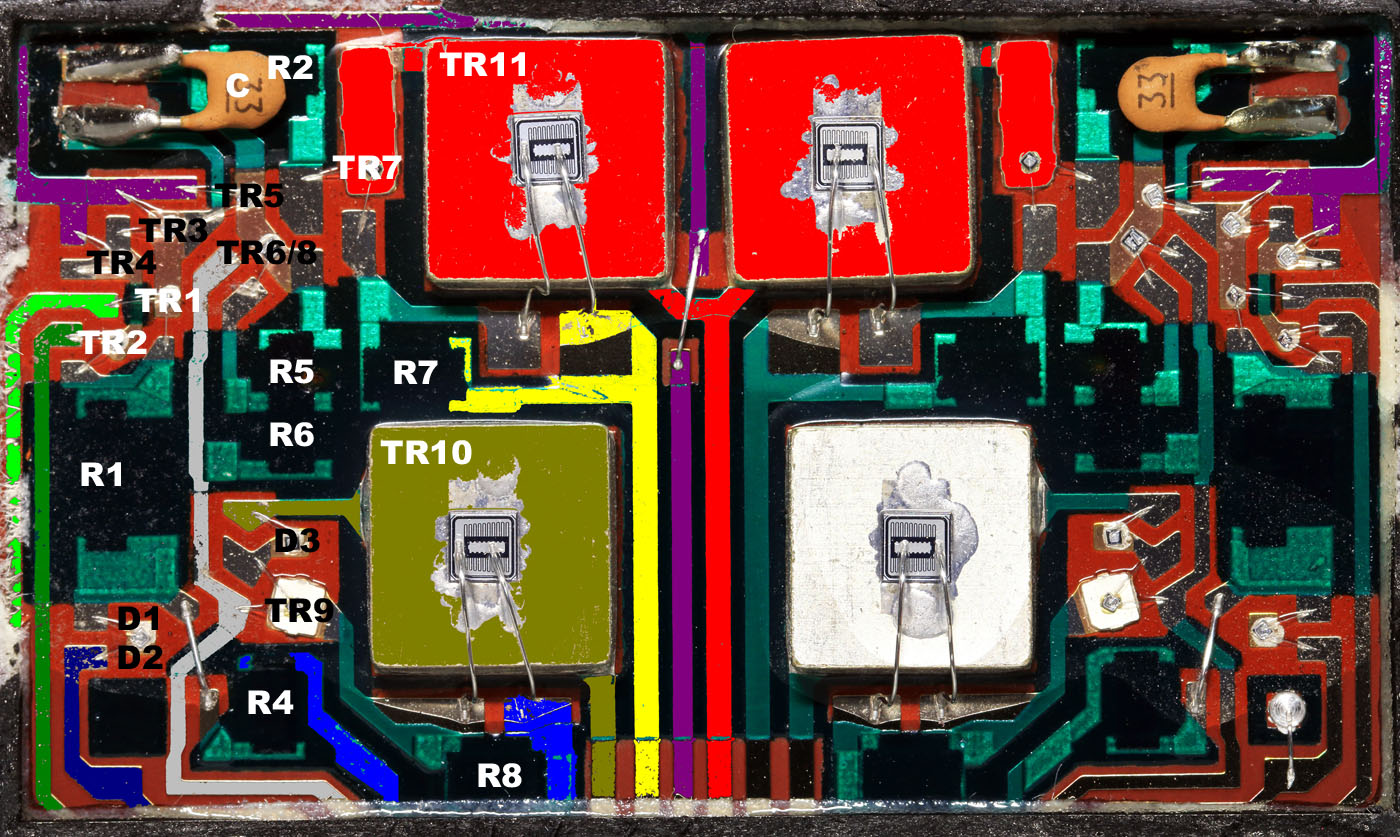

Auf der Trägerplatte ist eine Prepreg-Schicht aufgebracht.

Dabei handelt es sich um eine isolierende Epoxidschicht mit einer

Kupferkaschierung.

Neben einigen Halbleitern wurden zwei bedrahtete

Kondensatoren in den Hybrid integriert.

Die Bereiche, die Halbleiter enthalten, sind mit einer Art Klarlack überzogen, der vor Umwelteinflüssen schützt.

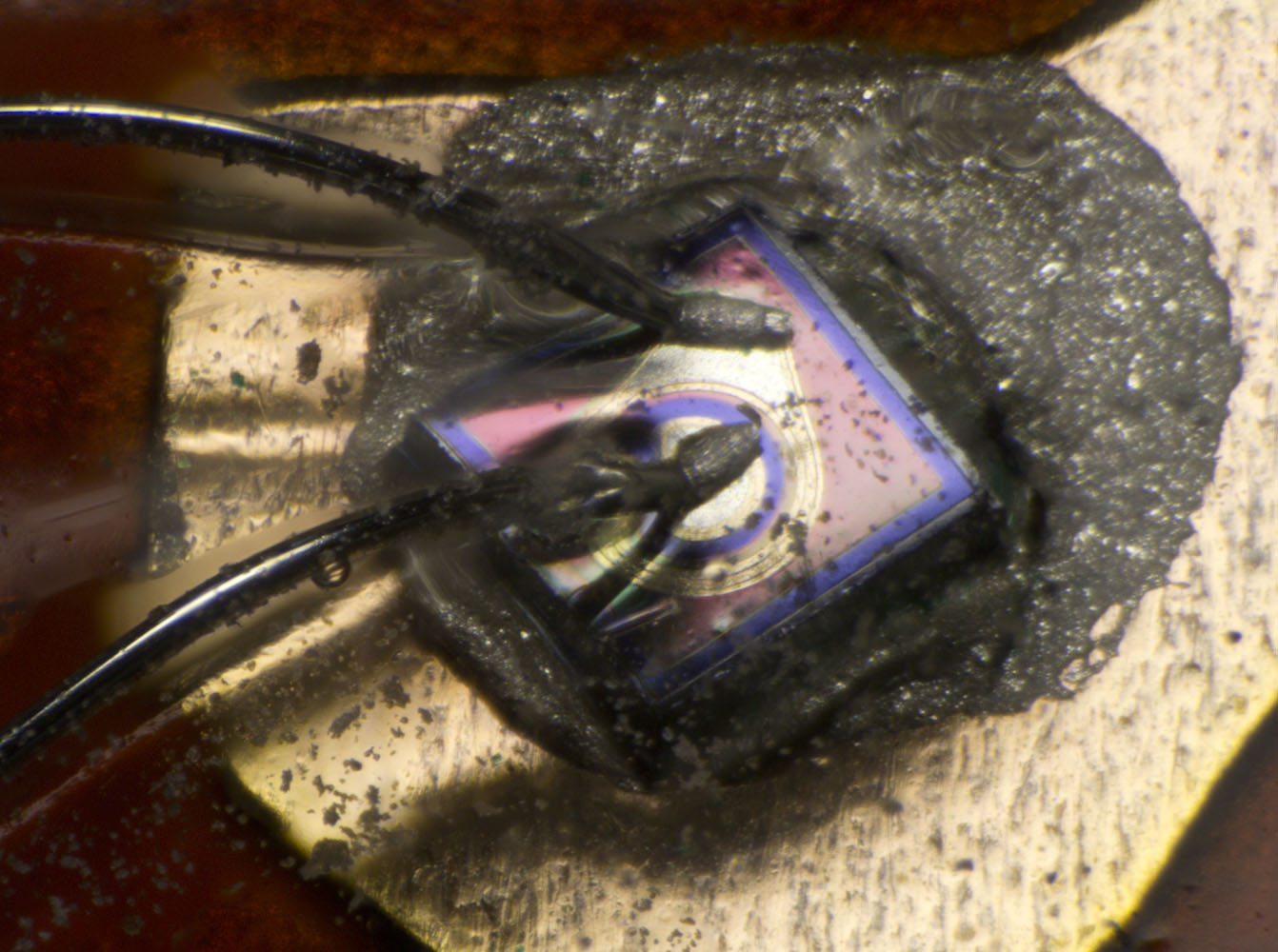

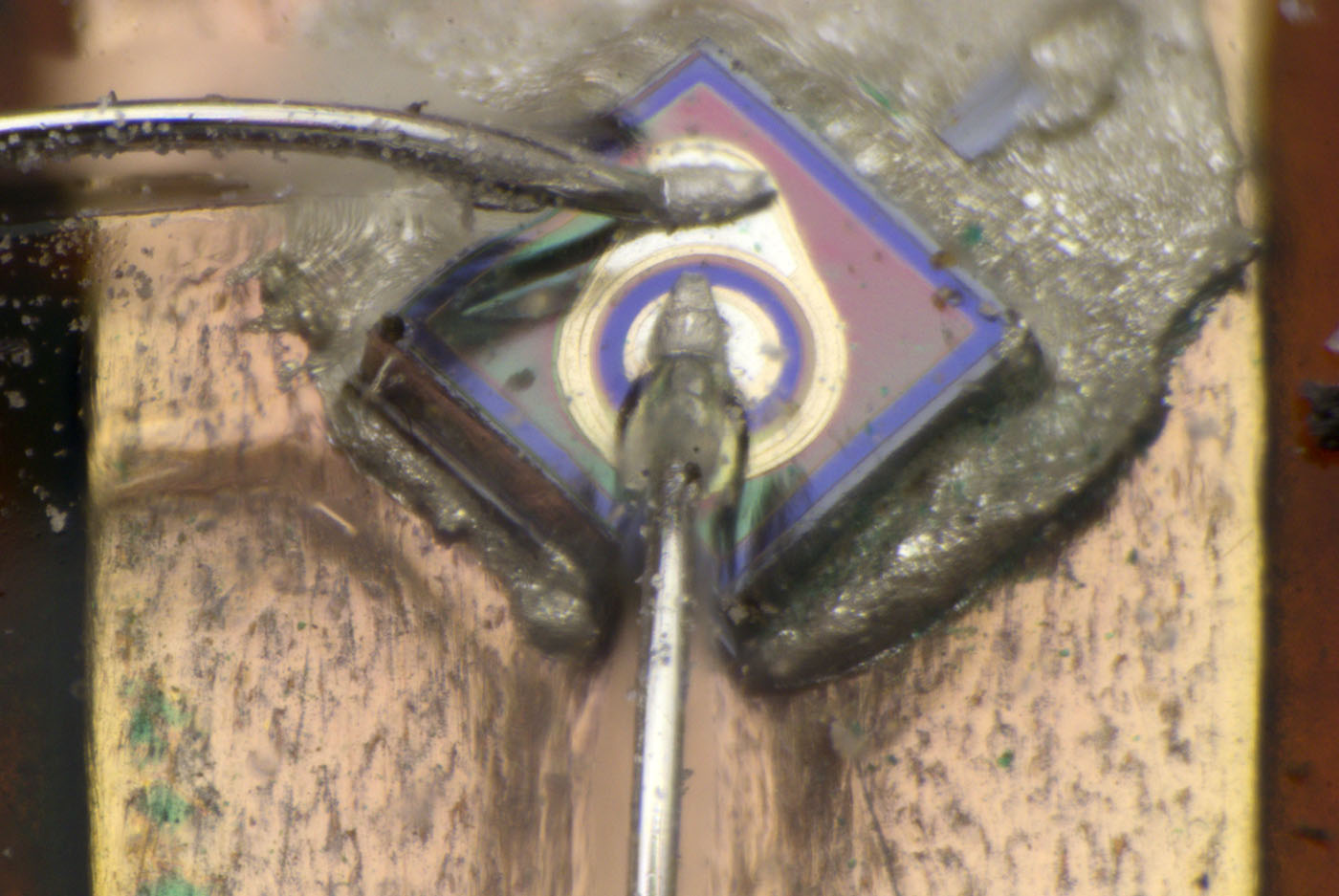

Die vier Leistungstransistoren sind auf relativ großen Heatspreadern montiert, die dafür sorgen, dass die anfallende Verlustleistung möglichst effizient in den Metallkern abgeleitet wird. Es ist davon auszugehen, dass sich der Heatspreader auf der isolierenden Epoxidschicht befindet. Das macht es umso wichtiger den Wärmestrom noch vorher zu spreizen, um ihn trotz der auch thermisch isolierenden Schicht einigermaßen ableiten zu können.

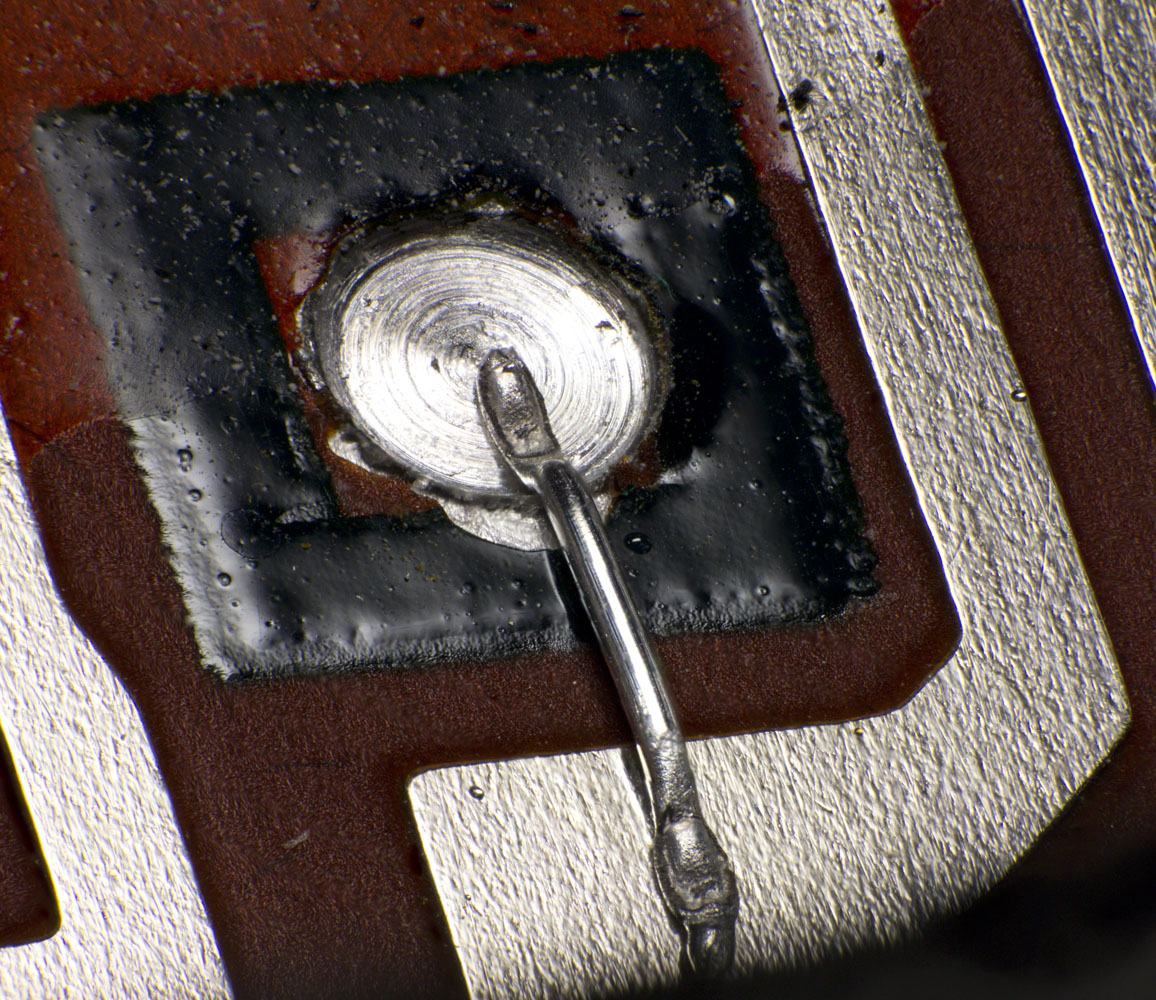

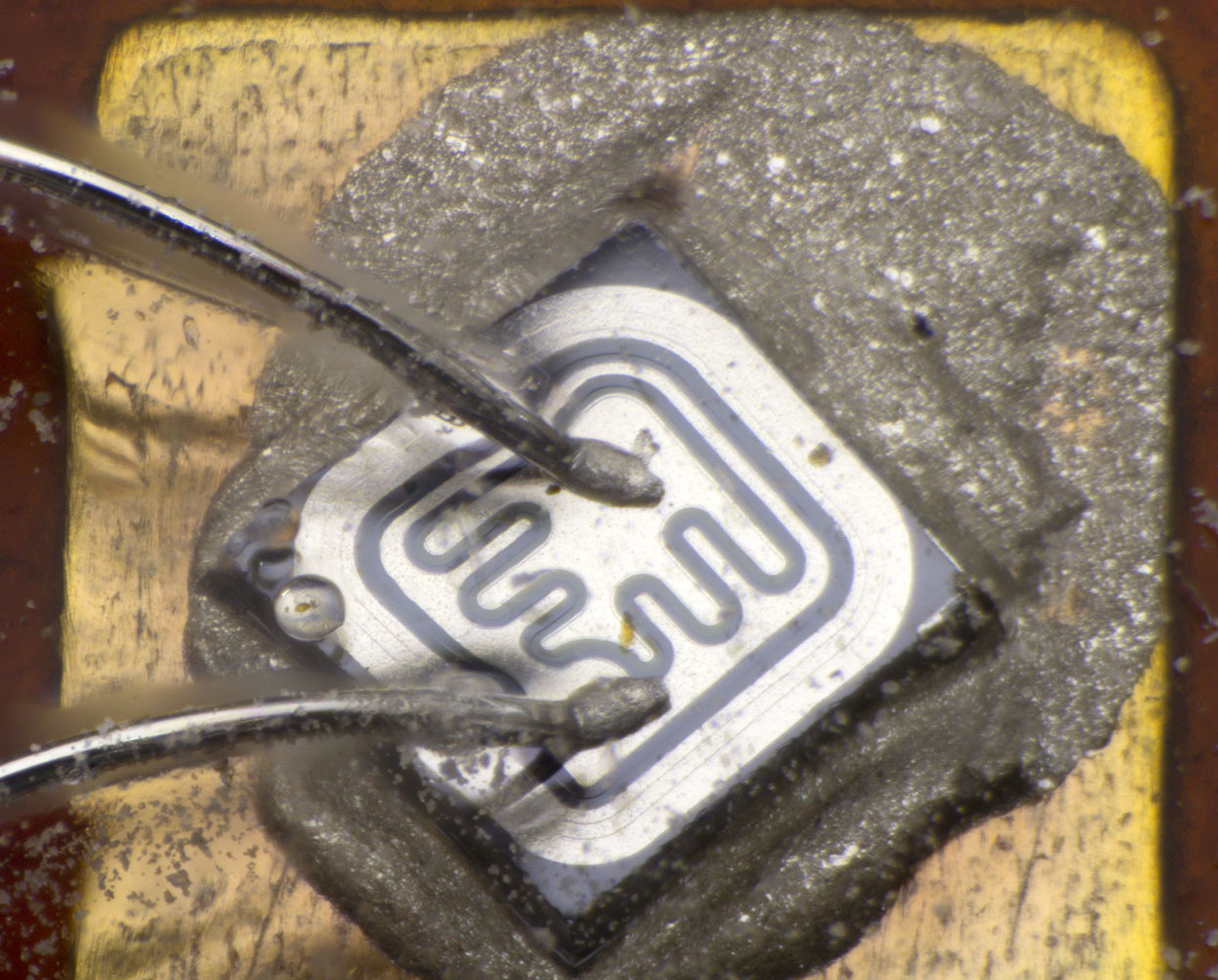

Die Bonddrähte der Leistungstransistoren nehmen einen relativ langen Weg zur Platine. Der 90°-Winkel an der Kante des Heatspreaders erschwerte sicherlich das Bonden der Verbindungsdrähte. Der Klarlack, der das Die schützt, stützt auch ein Stück weit die Bonddrähte und verringert so die Gefahr von Kurzschlüssen zum Heatspreader hin.

Auch die kleineren Transistoren sind auf Heatspreadern montiert. Diese Heatspreader sind dünner ausgeführt. Die Längen variieren.

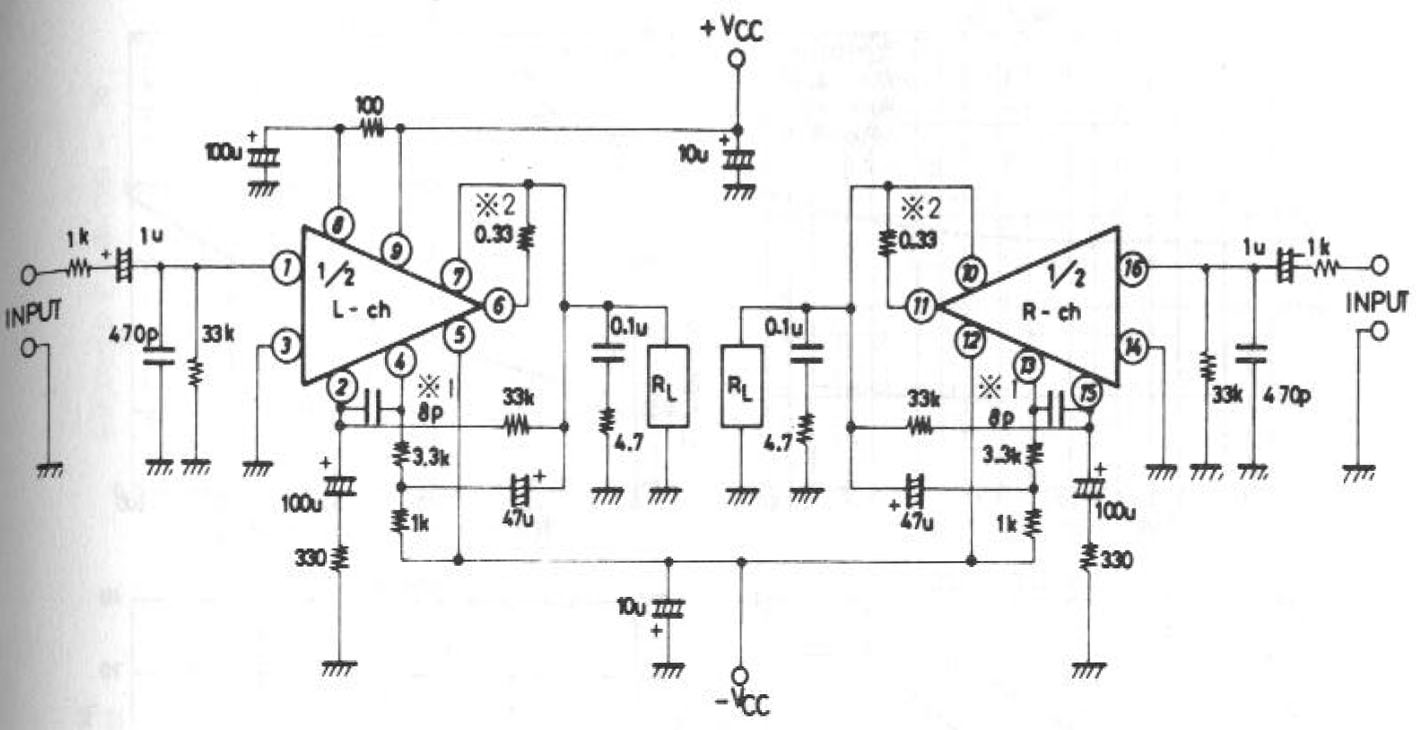

In der rechten unteren Ecke wurde eine runde Fläche von der Epoxidschicht berfreit und das Substrat mit dem Bezugspotential des Eingangssignals verbunden. Diese Festlegung des Substratpotentials ist notwendig, um Störungen abzuschirmen und auch um zu verhindern, dass parasitäre Rückkopplungen zu Schwingungen führen.

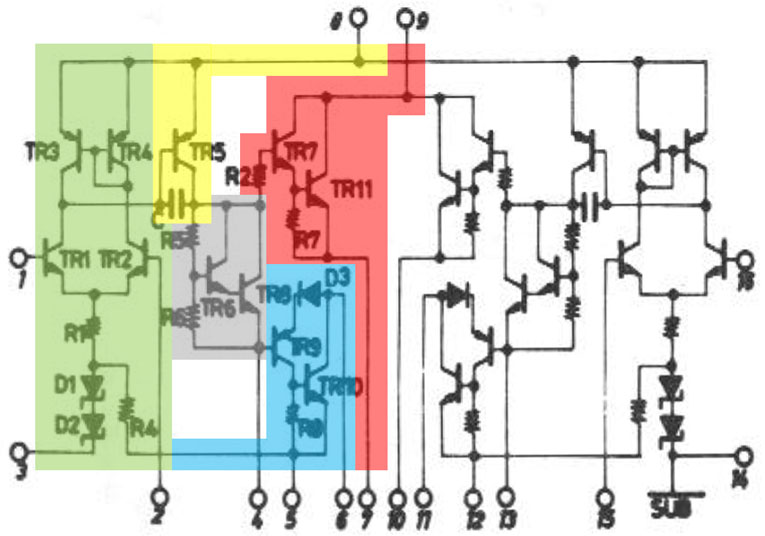

Leider existieren nur sehr schlechte Scans der damaligen Datenblätter, die auch nicht allzu viele Informationen enthalten. Immerhin ist ein Innenschaltplan und ein Applikationsvorschlag abgedruckt.

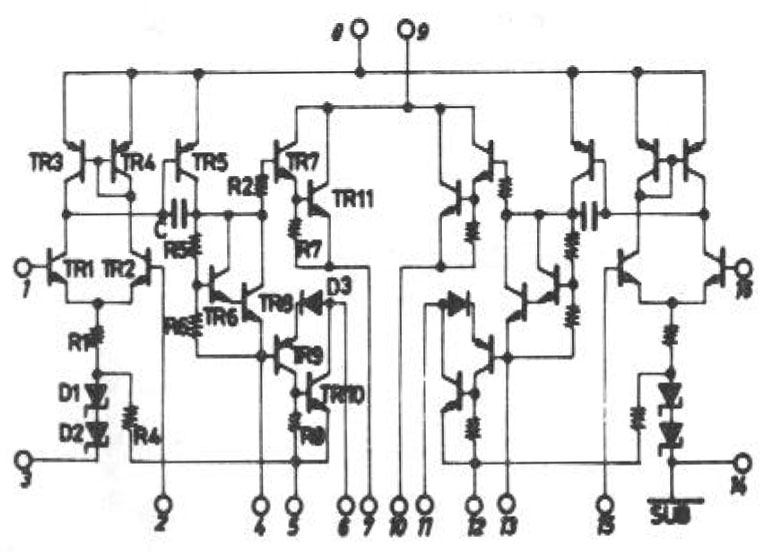

Im Grunde handelt es sich um einen vollständig integrierten Verstärker, wie sie bis vor Kurzem noch häufig anzutreffen waren. Der STK463 bietet allerdings ein paar zusätzliche Anschlüsse.

Die Eingangsbeschaltung (grün) besteht aus einem Differenzverstärker

(TR1/TR2) mit einem Stromspiegel im Kollektorpfad (TR3/TR4). Beide Eingänge des

Differenzverstärkers werden aus dem Gehäuse herausgeführt, so dass die

Rückkopplung vollständig außerhalb des Gehäuses aufgebaut werden kann und muss.

Unterhalb des

Differenzverstärkers befindet sich eine etwas speziellere Schaltung. Das

Nutzsignal fließt durch den Widerstand R1 und die Z-Dioden D1/D2 zum Pin 3, wo

das Bezugspotential des Nutzsignals angeschlossen wird. Den Arbeitspunkt des

Differenzverstärkers definiert dagegen der Widerstand R4, der an das negative

Versorgungspotential angebunden ist. Die Durchbruchspannung der Z-Dioden beträgt

insgesamt 36V, so dass sie im zulässigen Versorgungsspannungsbereich nur in Flussrichtung

leiten. Diese Verschaltung könnte gewählt worden sein, um das Nutzsignal

möglichst vom Rest des Verstärkers zu isolieren. Fraglich ist allerdings, wie

stark das Nutzsignal durch die nichtlineare Kennlinie der zwei Dioden gestört

wird.

Es folgt eine Spannungsverstärkungsstufe (gelb). Der darin enthaltene Kondensator begrenzt den Frequenzgang und reduziert die Gefahr von Schwingungen. Außerdem linearisiert er die spannungsabhängige Miller-Kapazität den Transistors TR5. Dem Differenzverstärker und der Spannungsverstärkungsstufe kann über den Pin 8 ein eigenes, entstörtes Versorgungspotential zugeführt werden.

Die Schaltung um den Transistor TR6 (grau) stellt eine Spannung zwischen den Endstufentransistoren ein, so dass ein ausreichender Ruhestrom fließt und die Transistoren so im linearen Teil ihrer Kennlinie arbeiten. Der Knoten am Eingang der Lowside-Endstufe wird aus dem Gehäuse herausgeführt und kann zusätzlich zur Frequenzgangkompensation genutzt werden.

Sowohl die Highside- (rot) als auch die Lowsideendstufe (blau) sind mit NPN-Transistoren aufgebaut (TR11/TR10), davor befinden sich die Treibertransistoren TR7 und TR9. Die Diode D3 schützt den Treibertransistor TR9 vor negativen Basis-Emitter-Spannungen. Die Ausgänge der Highside- und der Lowsideendstufe werden einzeln aus dem Gehäuse herausgeführt. Dazwischen ist extern ein Lastwiderstand zu platzieren, der den Arbeitspunkt mitbestimmt. Versorgt werden die Endstufen über zwei eigene Pins.

Das Substrat ist an das Bezugspotential des rechten Kanals angebunden. Vermutlich sah man dieses Potential als am wenigsten problematisch für eine direkte Anbindung an einen Kühlkörper an. Nachteilig ist allerdings, dass sich so wieder leichter Störungen in das Nutzsignal einkoppeln können.

Die Bauteile und Potentiale lassen sich relativ gut identifizieren. An den Außenkanten befinden sich die Schaltungsteile, die die Signale aufbereiten, die Endstufentransistoren sind mittig angeordnet. Die Transistoren mit den kleineren Heatspreadern sind die Treibertransistoren. Auffällig ist dabei, dass der pnp-Treiber (TR9) am Lowside-Transistor anscheinend weniger Kühlungsbedarf hatte.

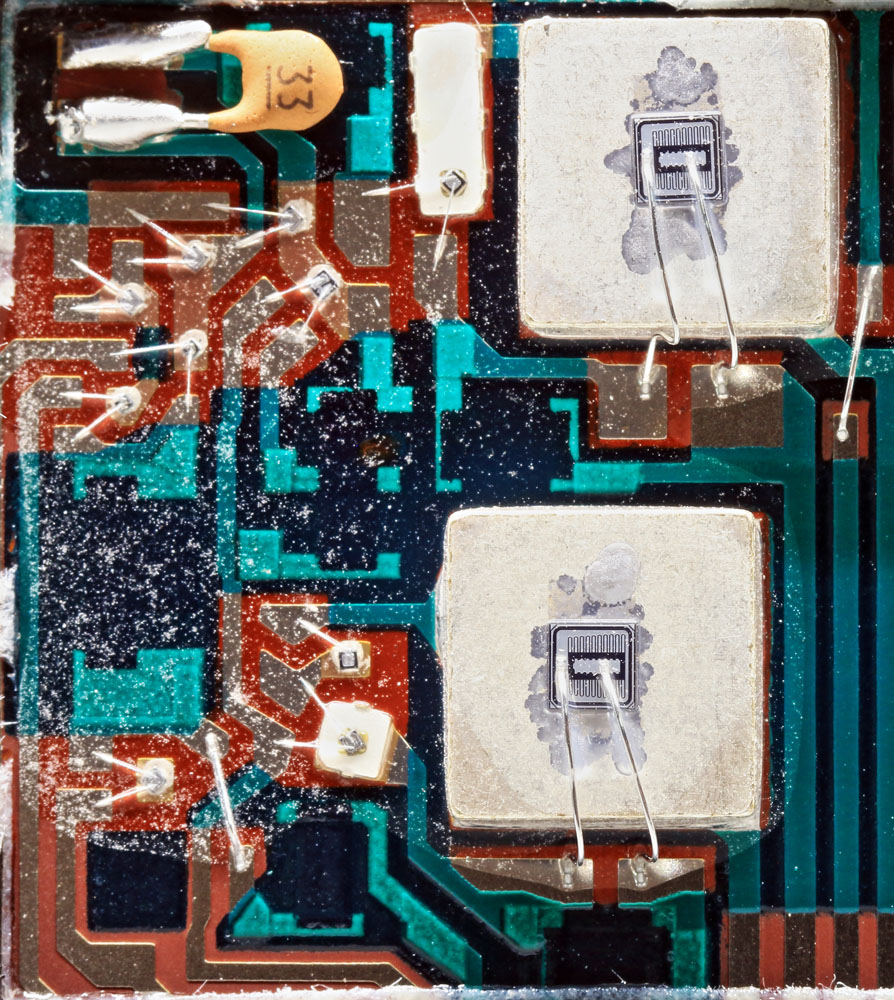

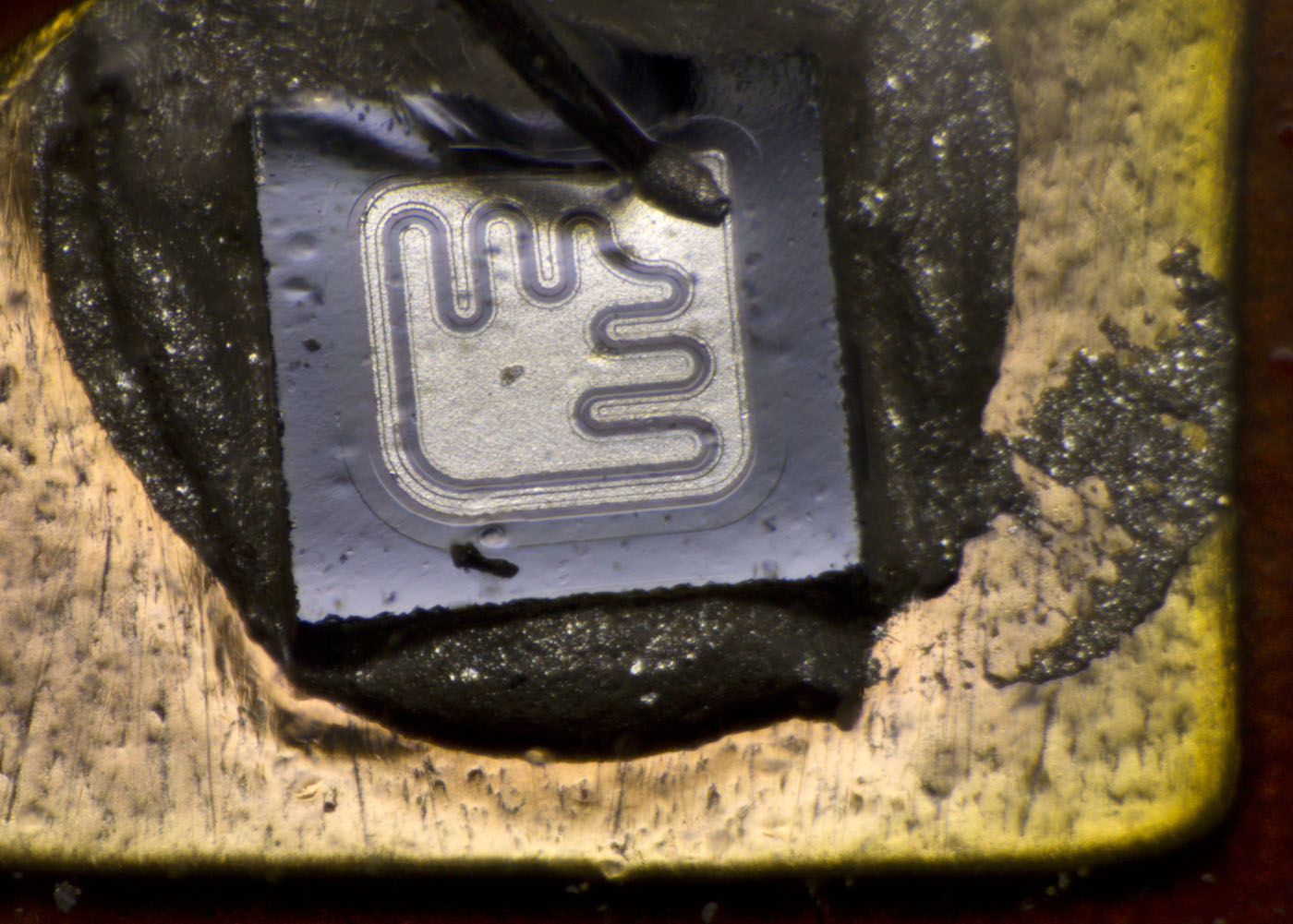

Die beiden Z-Dioden D1/D2 werden durch ein Bauteil dargestellt, das stark an einen Transistor erinnert. Viele der anderen Transistoren auf dem Hybrid-Schaltkreis sehen genauso aus. Die Struktur und die Kontaktierung erweckt den Eindruck, dass die Basis-Emitter-Strecke als Z-Diode genutzt wurde. Verwunderlich ist in diesem Zusammenhang aber die untypisch hohe Durchbruchspannung von 36V. Entweder handelt es sich um einen sehr speziellen Transistor oder die Dotierung wurde speziell für den Einsatz als Z-Diode anders gewählt.

Um die Diode D3 darzustellen, wurde die Basis-Kollektorstrecke eines Transistors genutzt.

Die Eingangstransistoren sind deutlich erkennbar anders aufgebaut. Es könnte sein, dass man an dieser neuralgischen Stelle des Differenzverstärkers zwei Transistoren eines Typs eingesetzt hat, dessen Eigenschaften enger spezifiziert sind.

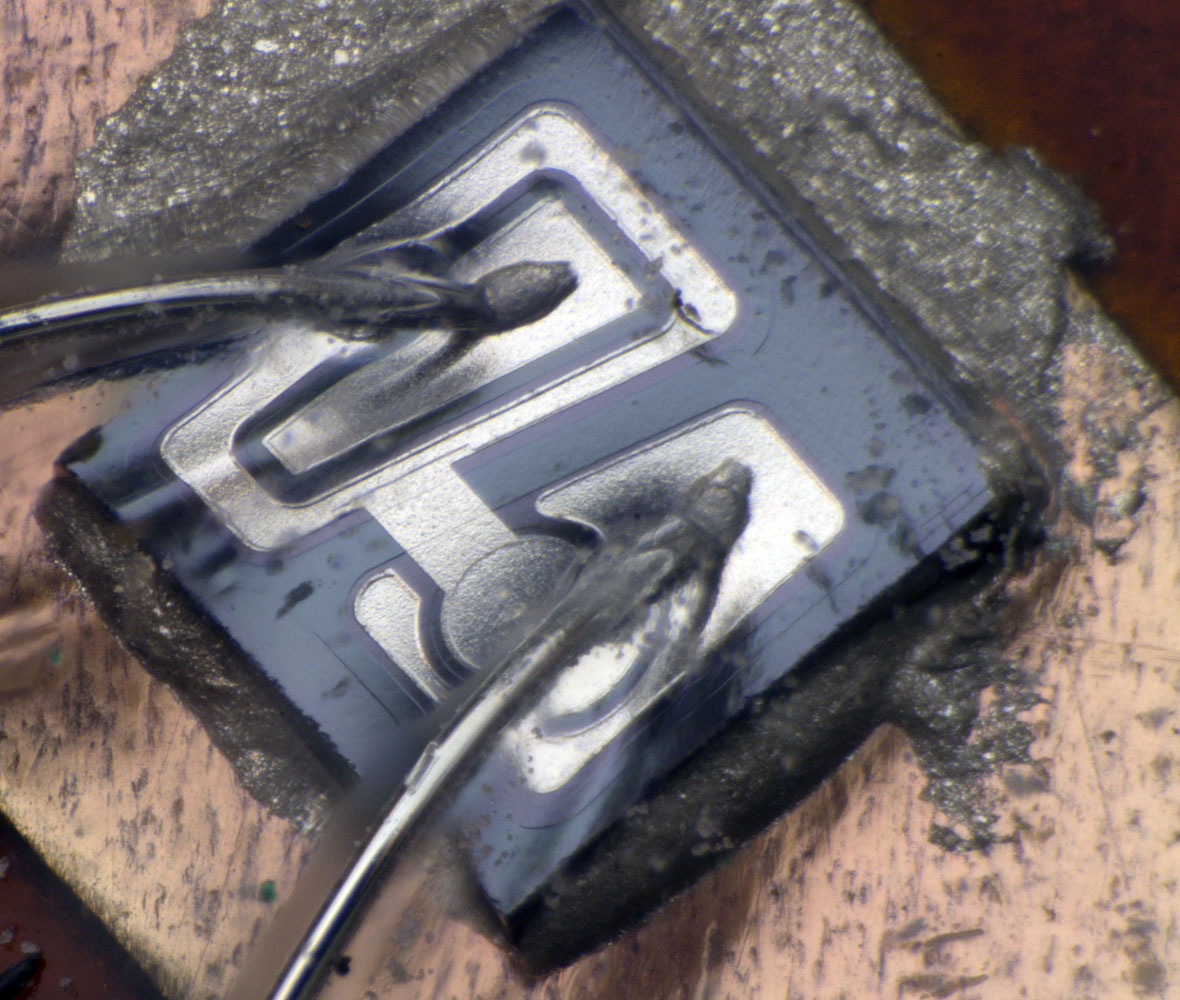

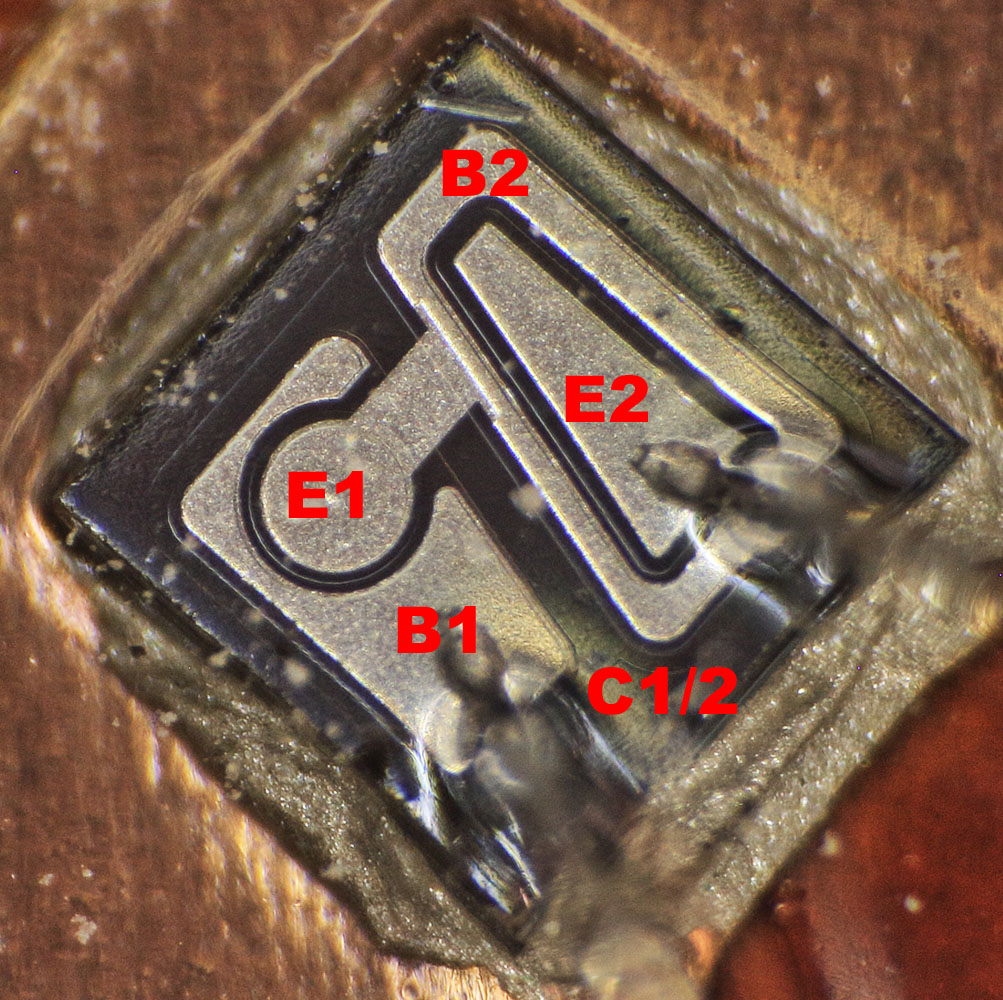

Die Transistoren TR6/TR8 sind auf einem Die mit gemeinsamen Kollektor integriert. Im rechten Kanal sind die einzelnen Bereiche der Transistoren relativ gut zu erkennen.

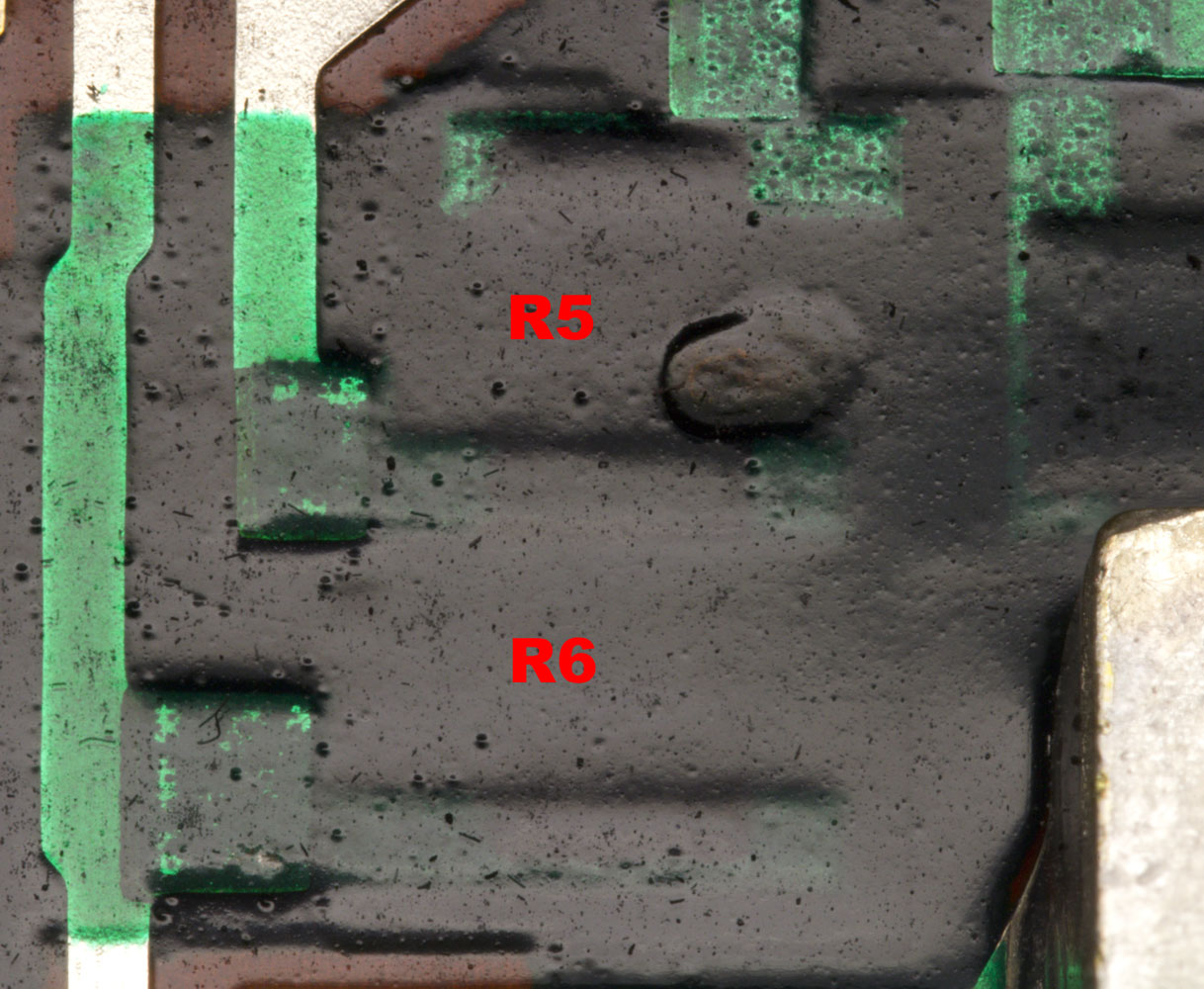

Bei genauerer Betrachtung fällt auf, dass der Widerstand R5 abgeglichen wurde. Auf diese Weise konnte der Ruhestrom der Endstufe eingestellt werden, so dass sie möglichst verzerrungsfrei arbeitet, aber nicht mehr Verlustleistung als notwendig anfällt.

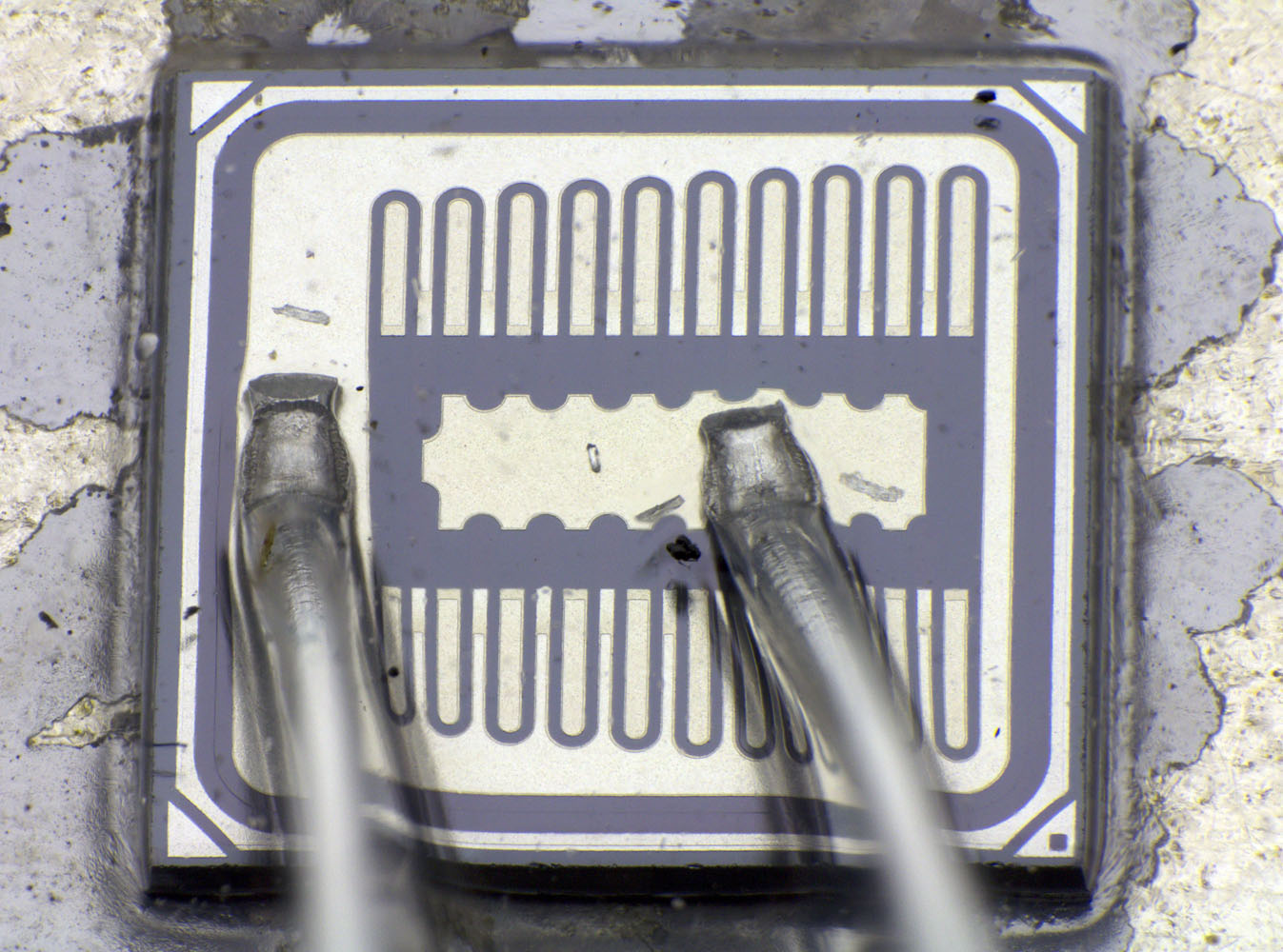

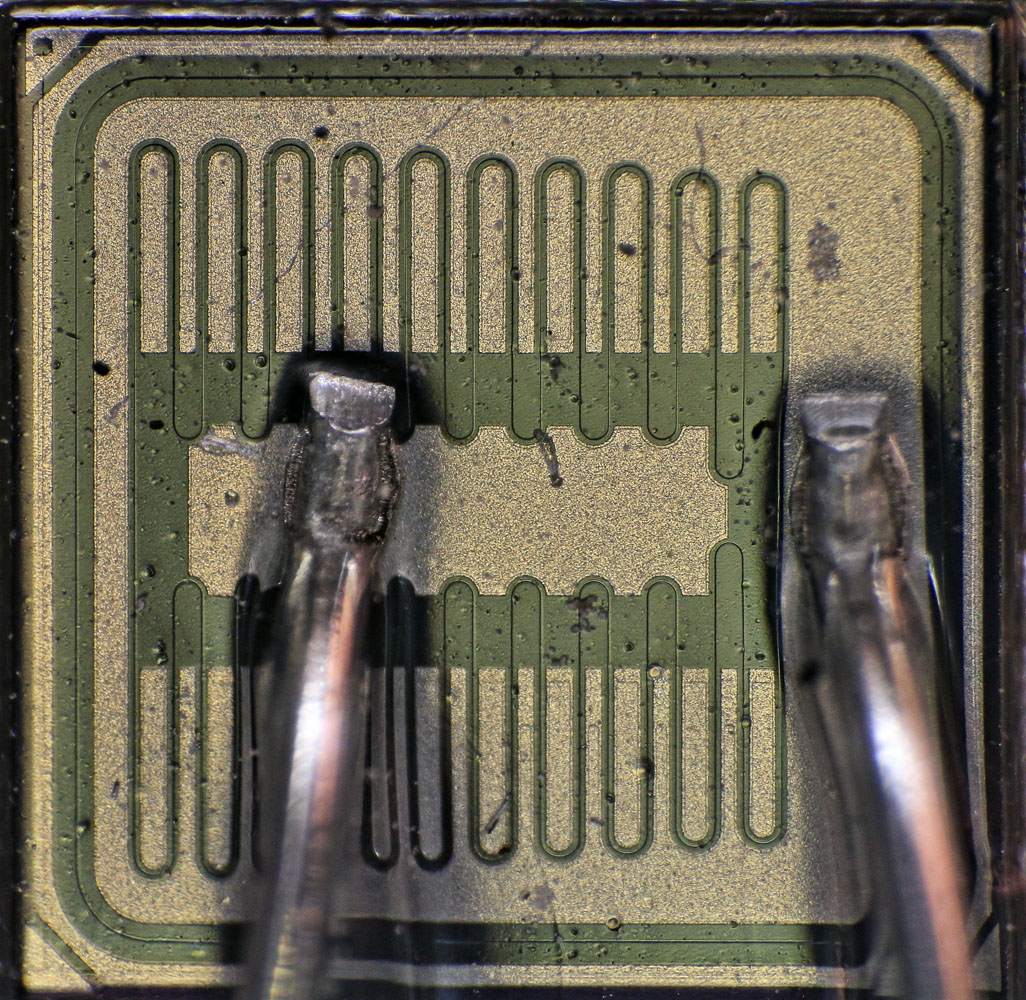

Die Endstufentransistoren sind im Grunde klassisch aufgebaut. Das Basispotential führt ein Rahmen mit mehrere Elektroden in den aktiven Bereich. Im Inneren wird das Emitterpotential kontaktiert. Überraschend ist allerdings, dass die Metalllage des Emitters eine nicht unerhebliche Unterbrechung zwischen dem Bondpad und den zugehörigen Elektroden aufweist. Es ist davon auszugehen, dass der so leicht erhöhte Widerstand für eine gleichmäßige Stromverteilung sorgt.