Der OPA627 ist ein von Burr-Brown entwickelter Präzisions-Operationsverstärker, der von Texas Instruments übernommen wurde. Mittlerweile gibt es mit dem OPA827 einen Nachfolger.

Der Index AU weist auf die A-Sortierung hin, die etwas schlechter spezifiziert ist als die B-Sortierung. Die Bandbreite des OPA627 ist soweit begrenzt, dass er auch als Spannungsfolger eingesetzt werden kann. Parallel existiert der OPA637, der noch etwas schneller ist, dessen Verstärkungsfaktor aber nicht kleiner als 5 eingestellt werden darf.

Die Grenzfrequenz des OPA627 liegt laut Datenblatt bei 16MHz, die Slewrate wird mit 55V/µs angegeben. Die Offsetspannung beträgt typischerweise nur 130µV für die A-Sortierung und 40µV für die B-Sortierung. Auch der Temperaturdrift ist mit 1,2µV/°C beziehungsweise 0,4µV/°C sehr gering.

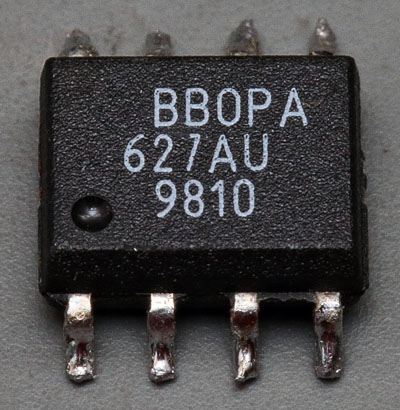

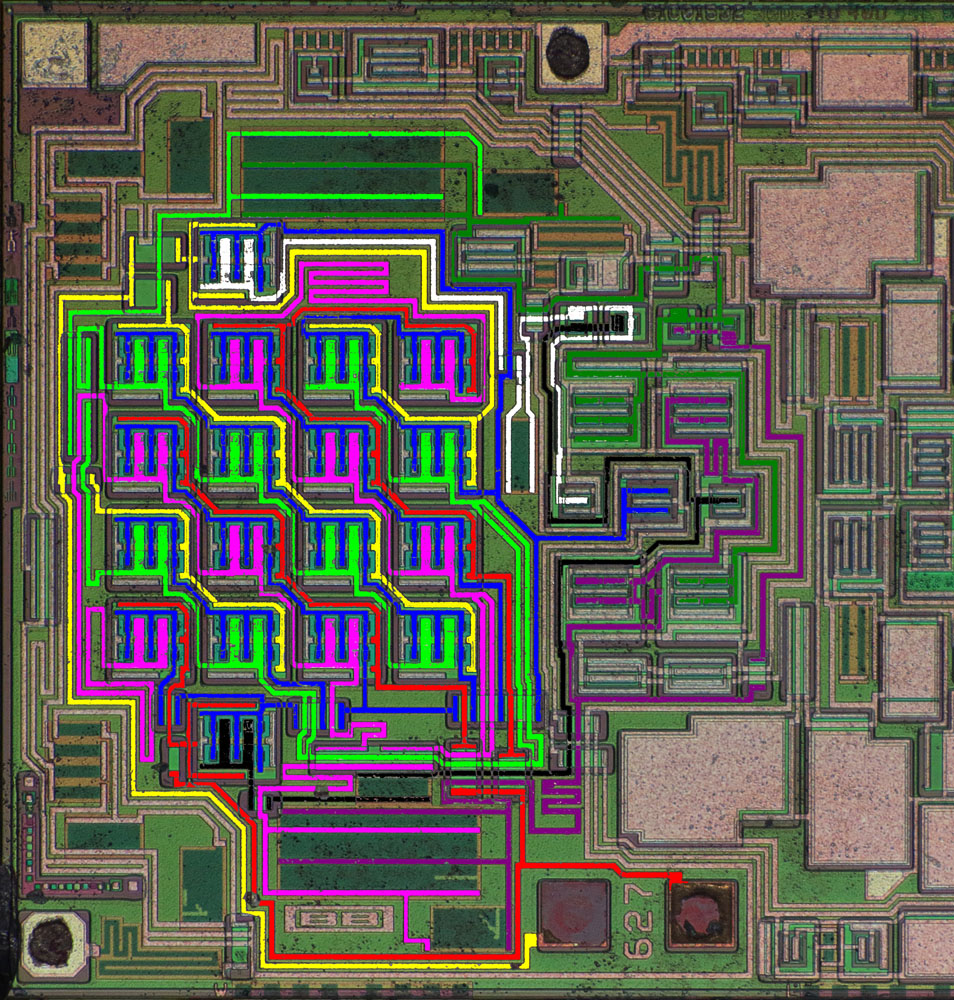

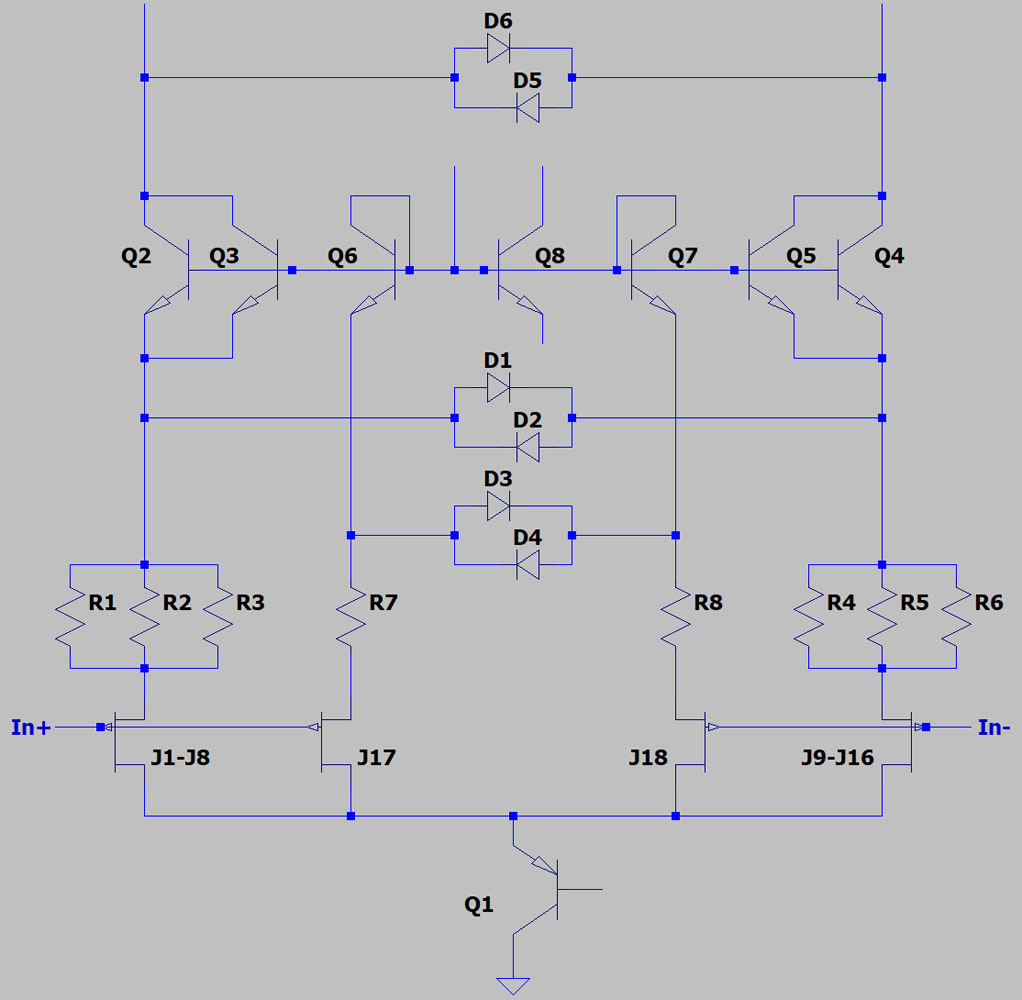

Das Datenblatt zeigt den Aufbau des OPA627. Der Differenzverstärker am Eingang ist mit J-FET-Transistoren aufgebaut (blau), was den niedrigen Eingangsstrom von typischerweise 1pA (B-Sortierung) ermöglicht. Über den vollen Betriebstemperaturbereich bleibt der Eingangsstrom unter 1nA. Die Eingangstransistoren bilden mit den türkisen Transistoren eine Kaskade. Es handelt sich aber nicht um eine klassische Kaskodenschaltung, da hier die Emitter der Bipolartransistoren mit den Source-Anschlüssen der J-FETs verbunden sind. Dennoch sorgt auch diese Schaltung in Kombination mit der aus einem PNP-Transistor bestehenden Stromsenke für relativ konstante Potentiale an den Eingangstransistoren. Im Kollektorpfad befindet sich ein Stromspiegel (grau). Die Pins 1 und 5 ermöglichen es die Emitterwiderstände des Stromspiegels zu beeinflussen und so den Offset abzugleichen.

Die Spannungsverstärkerstufe ist ebenfalls differentiell aufgebaut (hellgrün/dunkelgrün). Im hellgrünen Pfad befindet sich ein Kondensator, der eine erste Begrenzung der Bandbreite darstellt. Die eigentliche Spannungsverstärkung erfolgt im dunkelgrünen Schaltungsteil, wo ein weiterer Kondensator die Nichtlinearität der Miller-Kapazität kompensiert und die Bandbreite weiter begrenzt. Zwischen der Spannungsverstärkerstufe und dem zugehörigen Stromspiegel (hellgrün) befinden sich zwei Dioden (rosa), die eine Spannung zwischen den weiterführenden Leitungen einstellen und so für einen gewissen Ruhestrom sorgen. Interessant ist, dass der Kompensationskondensator der Spannungsverstärkerstufe nicht direkt am Kollektor des Transistors, sondern zwischen den beiden Dioden angeschlossen wurde.

Auf die Spannungsverstärkerstufe folgen die Endstufentreiber und die Endstufe (rot). Vom Ausgang führen zwei antiparallele Dioden zum Ausgang der Spannungsverstärkerstufe. Im normalen Betrieb fällt über die Dioden keine Spannung ab. Sie scheinen eine Art Strombegrenzung darzustellen. Fließt ein Strom durch die Emitterwiderstände der Endstufen, so fällt daran eine Spannung ab. Ab einem gewissen Strom und der damit einhergehenden Spannung fließt auch ein Strom über die Dioden, der dann der Aussteuerung der Treibertransistoren entgegenwirkt.

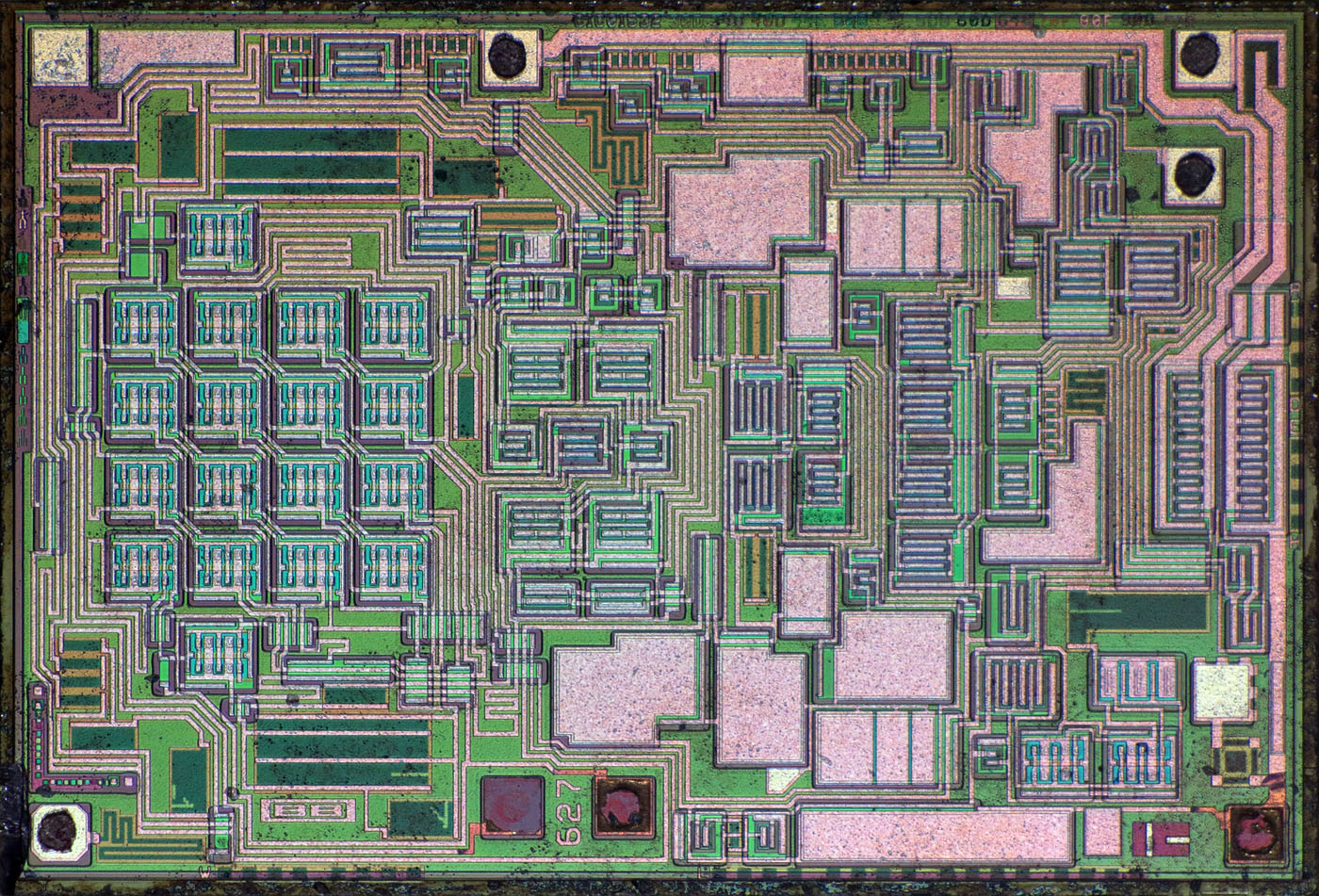

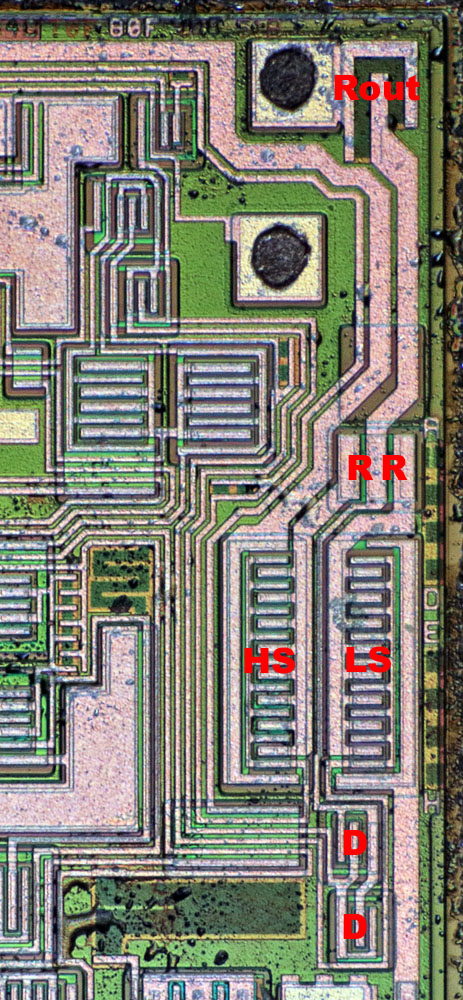

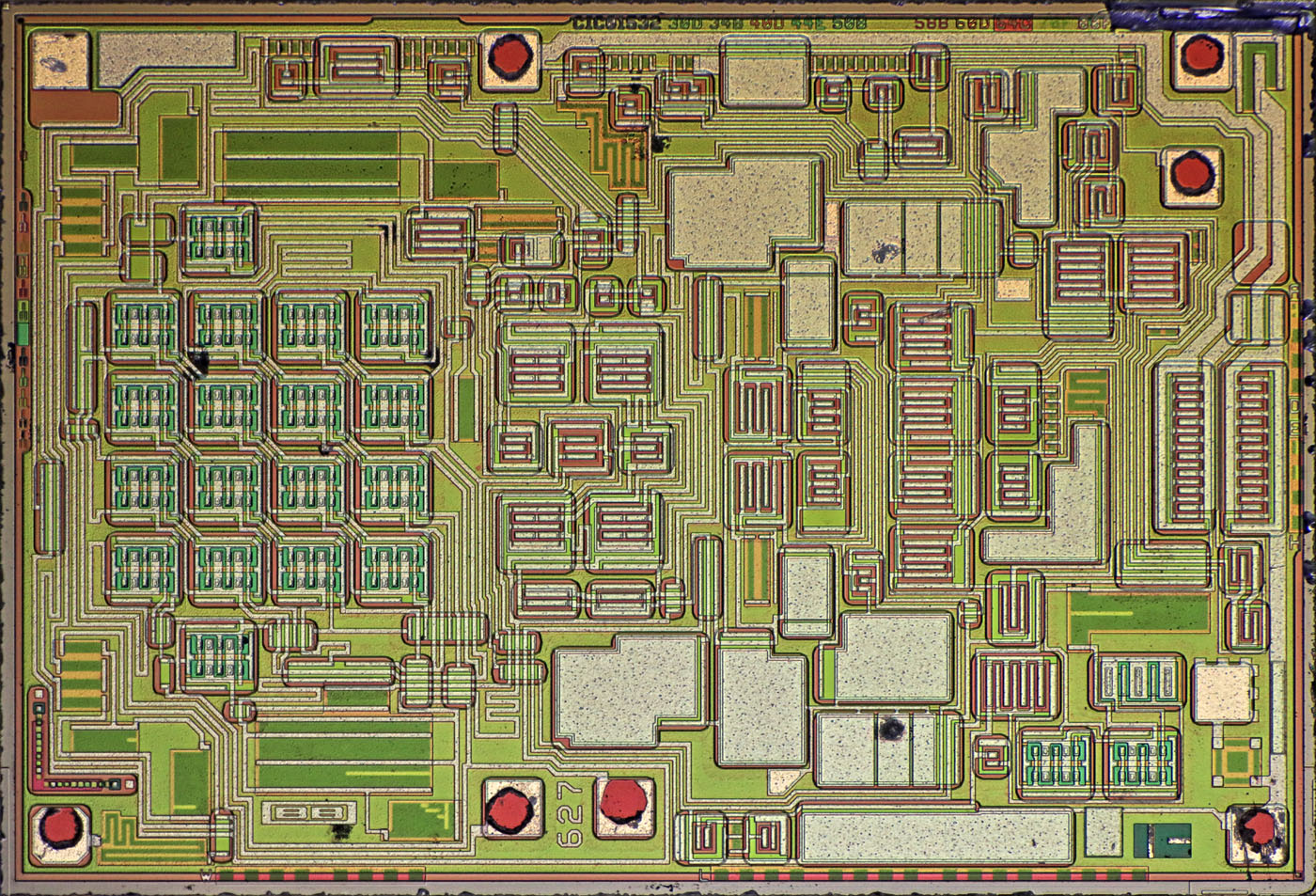

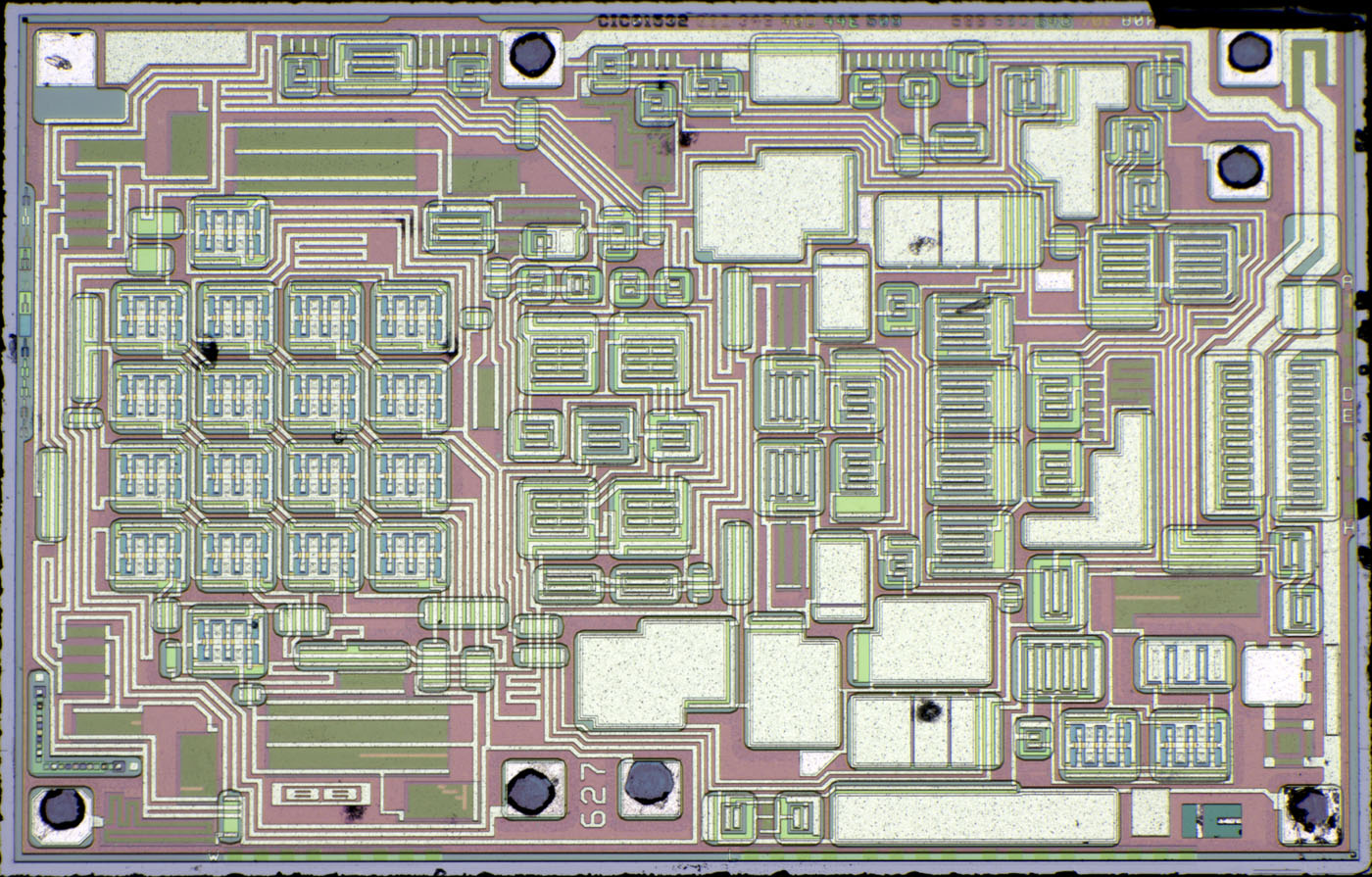

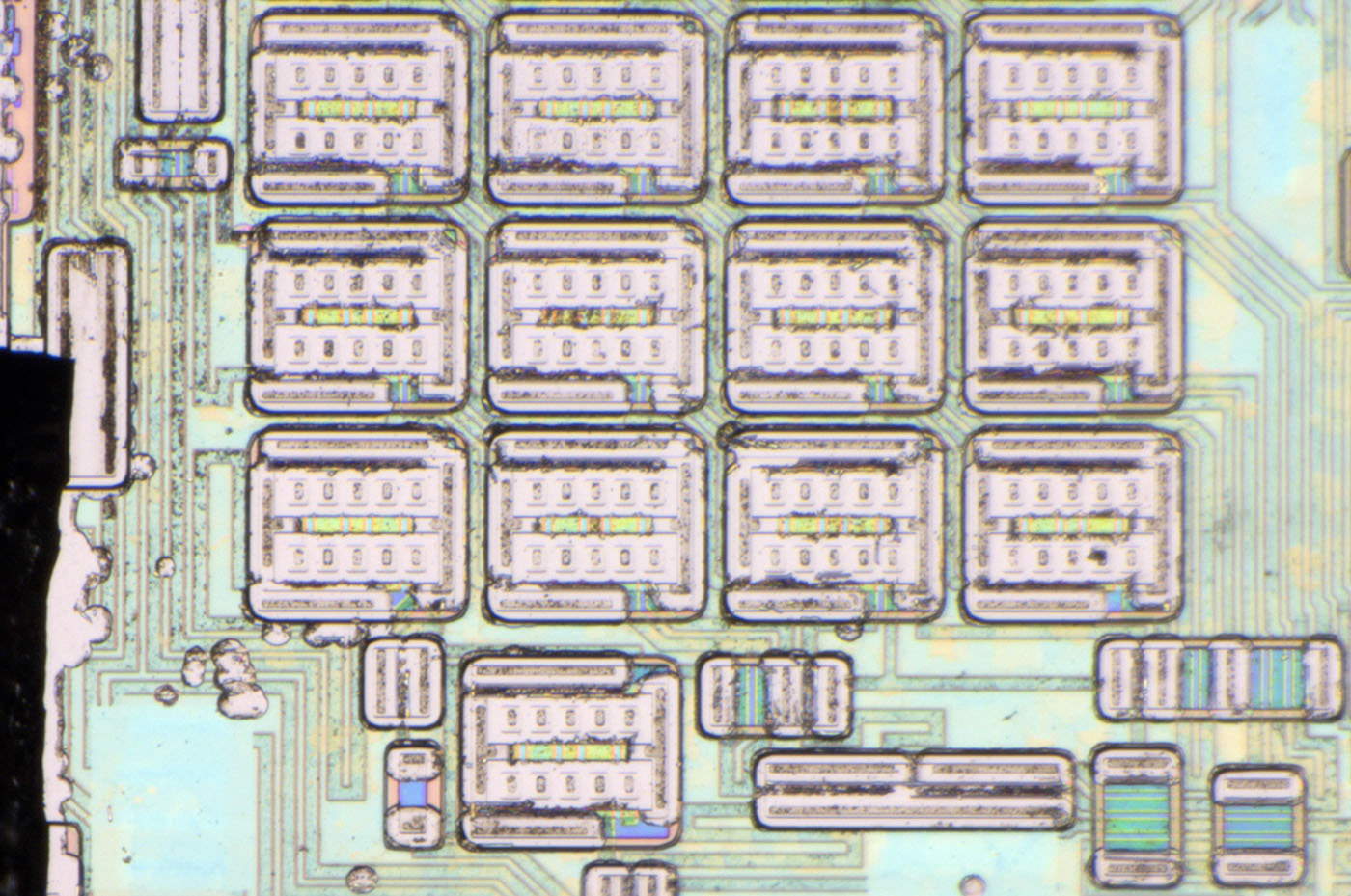

Das Die ist relativ groß (2,9mm x 2,0mm). Die linke Hälfte nimmt die Eingangsstufe ein, wobei der Großteil der Fläche von den Eingangstransistoren belegt wird. Mittig befinden sich einige Kondensatoren. Die segmentierten Kondensatoren erwecken den Eindruck, dass ihre Flächen für den schnelleren OPA637 über eine einfache Änderung der Metalllage reduziert werden können.

An der rechten Kante ist mittig die Endstufe platziert. Die Entfernung zu den Eingangstransistoren sorgt für eine reduzierte thermische Rückkopplung. Die mittige Anordnung führt zu einer vertikal relativ homogenen Temperaturverteilung auf dem Die. In diesem Zusammenhang ist die symmetrische Anordnung des ganzen Aufbaus vorteilhaft, da die differentiellen Pfade so relativ ähnlichen Temperaturen ausgesetzt sind.

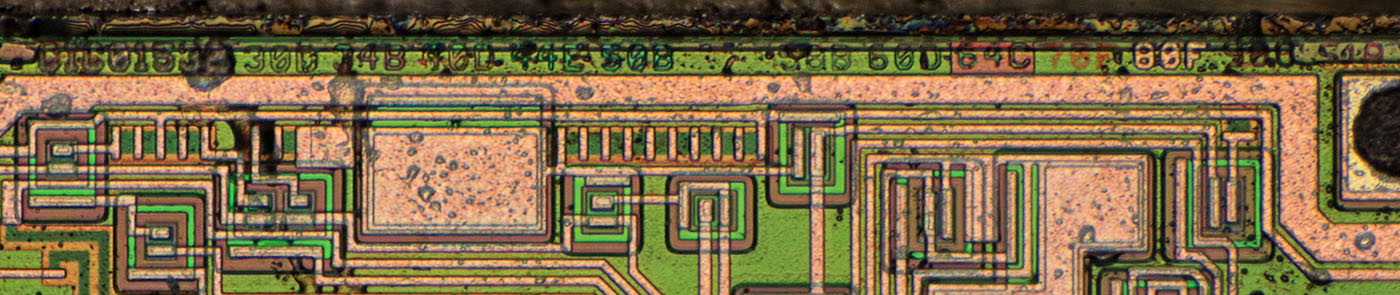

An der oberen Kante befindet sich eine Burr-Brown typische Bezeichnung: CIC01532. Außerdem sind die Revisionen von 12 Masken abgebildet, die demnach teilweise fünf Mal überarbeitet werden mussten.

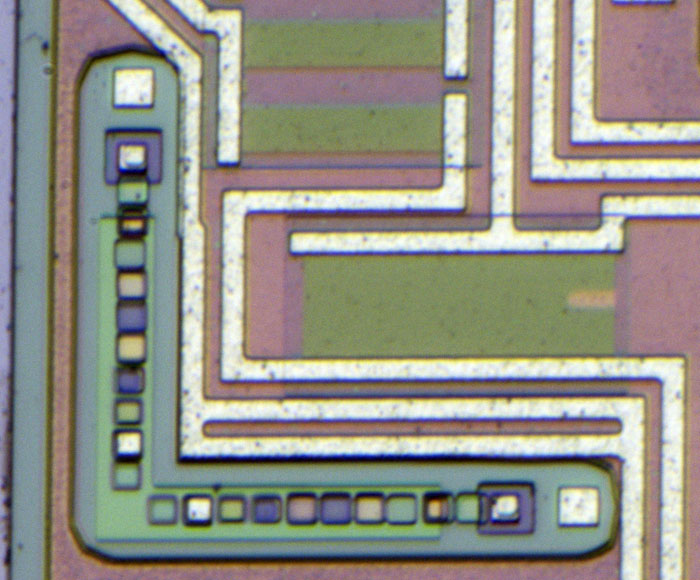

In der unteren linken Ecke sind Quadrate der Masken in einem 90°-Winkel angeordnet, was sich gut dafür eignen würde, um die Ausrichtung der Masken zu überprüfen.

Die in einer Matrix angeordneten Transistoren an der linken Kante stellen die Eingangstransistoren dar. Sie nehmen einen erheblichen Teil der Fläche des Dies ein. Die Widerstände des Stromspiegels, die auch einen Offsetabgleich ermöglichen, wurden an der linken Kante des Dies platziert. Die Distanz zum eigentlichen Stromspiegel ganz rechts ist überraschend lang. Es ist gut denkbar, dass mit den Widerständen schlicht die freien Bereiche um den Eingangstransistoren genutzt werden sollten. Platziert man die Transistoren direkt an der Kante des Dies, so riskiert man minimale, produktionsbedingte Abweichungen der Eigenschaften und es ergibt sich vermutlich eine inhomogenere Temperaturverteilung.

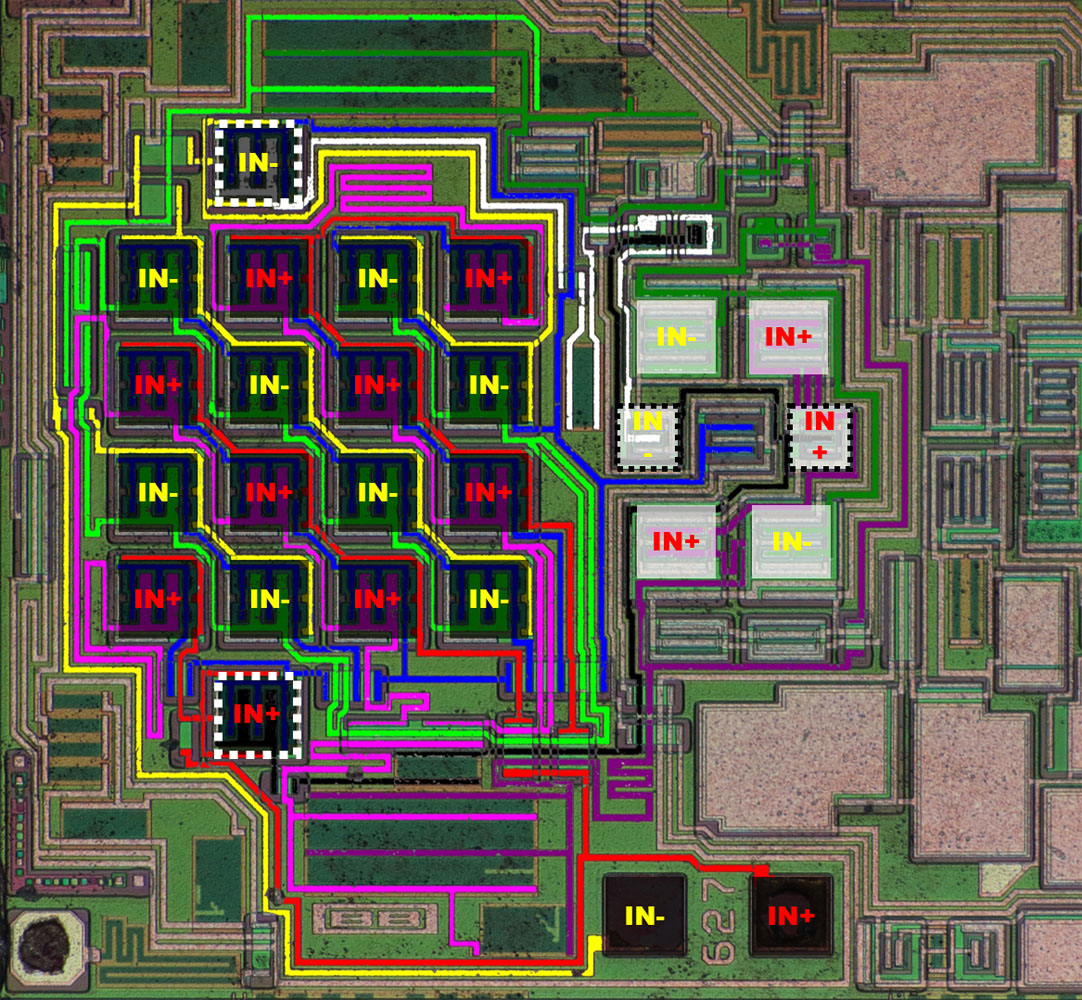

Die Eingangstransistoren bestehen aus jeweils acht

einzelnen Transistoren, die ineinander verschachtelt sind. Dieser Aufbau

garantiert, dass sich Temperaturgradienten auf beide Pfade möglichst gleich

auswirken und damit die Offsetspannung nur einen sehr geringen Temperaturdrift

aufweist.

In der oberen linken Ecke des Bilds erkennt man, dass man alles versucht hat

die beiden Eingangstransistoren möglichst gleich an die Eingänge

anzubinden. Die zwei grünen Streifen, die es ermöglichen, dass das grüne

Potential das gelbe Potential kreuzt sind viel breiter und

länger ausgeführt als notwendig. Diese Form wurde gewählt, weil für das rote

Potential rechts unten im Bild genau diese Formen notwendig waren und so

ein sehr ähnliches Verhalten garantiert ist. Schleifen in der Metalllage sorgen

für ähnliche Leitungswiderstände.

Oberhalb und Unterhalb der Transistormatrix

sind mehrere jeweils parallel geschaltete und abgeglichene Widerstände

platziert. Hierbei handelt es sich um die Widerstände zwischen den

Eingangstransistoren und der Kaskodenstufe. Ein Abgleich an dieser Stelle

reduziert die Eingangs-Offsetspannung des Differenzverstärkers. Dieser Offset

könnte zwar über den Stromspiegel abgeglichen werden, das führt allerdings zu

einer unvorteilhaften Unsymmetrie innerhalb des Differenzverstärkers. Ist die

Eingangs-Offsetspannung abgeglichen, so müssen nur noch der Stromspiegel selbst

und Unsymmetrien in der Kaskodenstufe abgeglichen werden.

Rechts der Eingangstransistoren befinden sich vier weiß hinterlegte Transistoren, die die zwei Kaskodentransistoren darstellen. Auch hier wurde eine Verschaltung über Kreuz gewählt, um Temperaturdrifts zu reduzieren. Mittig ist die Stromsenke der Eingangsstufe platziert. Diese Platzierung ist thermisch ideal, da sich die Abwärme gleichmäßig auf die Eingangstransistoren und vor allem die Kaskodentransistoren auswirkt.

Oberhalb und unterhalb der Transistormatrix ist für jeden Zweig ein zusätzlicher Transistor platziert (schwarz mit weißer Umrandung). Diese Transistoren sind mit zwei weiteren Transistoren in der Kaskodenstufe verbunden (weiß mit schwarzer Umrandung) und erfüllen anscheinend eine andere Funktion als die Eingangstransistoren.

Überführt man die Bauteile in einen Schaltplan, so zeigt sich, dass die Kaskadenschaltung des Differenzverstärkers etwas anders aufgebaut ist als im Datenblatt dargestellt. Die in einer Matrix angeordneten Transistoren Q1-Q16 sind an die Transistoren Q2-Q5 angebunden. Die zusätzlichen Eingangstransistoren J17/J18 schaffen parallele Pfade, die zu den Transistoren Q6/Q7 innerhalb der Kaskadenschaltung führen. Die Funktion dieser Verschaltung erschließt sich nicht ohne Weiteres. Vielleicht wird hier irgendeine Schwäche des Differenzverstärkers kompensiert.

Direkt an der rechten Kante sind der Highside- und der Lowsidetreiber der Endstufe platziert. Die Dioden, die eine Überlastung der Endstufe verhindern sollen, befinden sich direkt unter der Endstufe. Das Ausgangspotential wird über ein Element geführt, das die beiden Emitterwiderstände enthält. Vor dem Ausgangsbondpad ist ein weiterer, niederohmiger Widerstand platziert, der bei kapazitiven Lasten vorteilhaft sein dürfte.

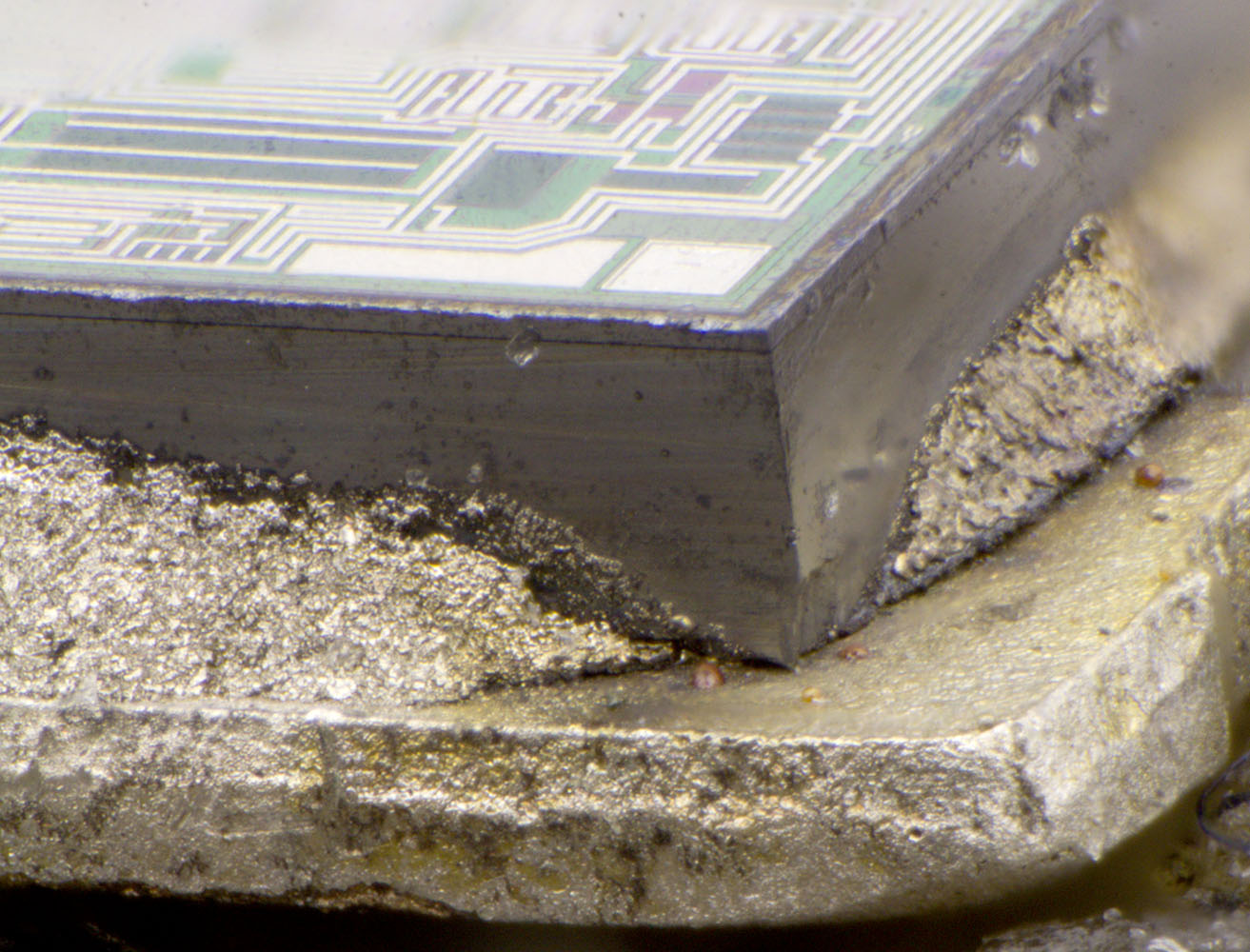

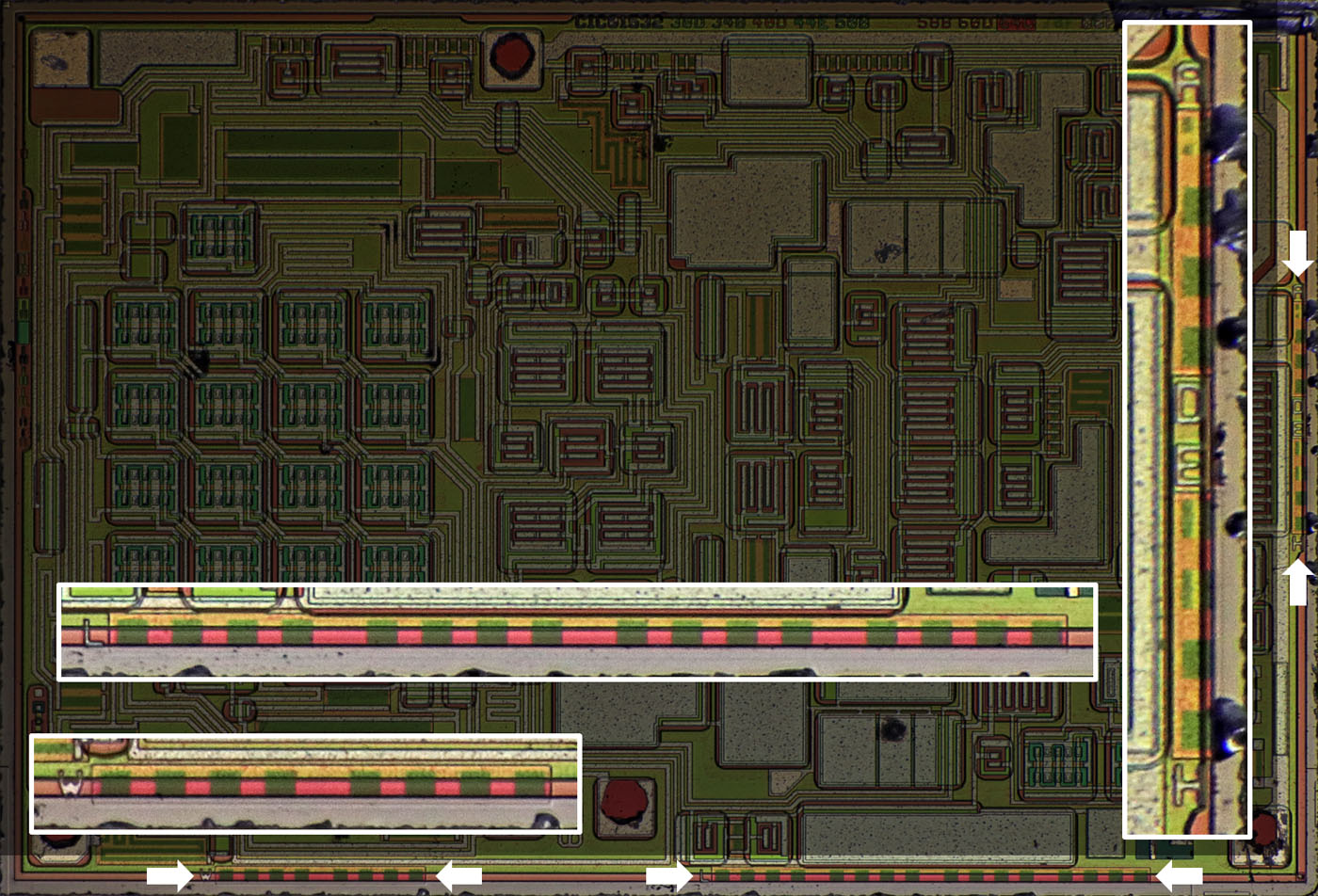

Das Datenblatt gibt an, dass der OPA627 "dielectrically-isolated" aufgebaut ist. Das bedeutet, dass die integrierte Schaltung zum Substrat hin isoliert ist. Üblicherweise werden auch einzelne Bereiche auf dem Die mit relativ tiefen Siliziumoxidabtrennungen voneinander isoliert. Diese Maßnahmen reduzieren Leckströme. Um einen solchen Aufbau realisieren zu können, müssen die Wafer sehr weit heruntergeschliffen werden. Für eine problemlosere Verarbeitung werden die zu schleifenden Wafer meist auf einem weiteren Wafer befestigt.

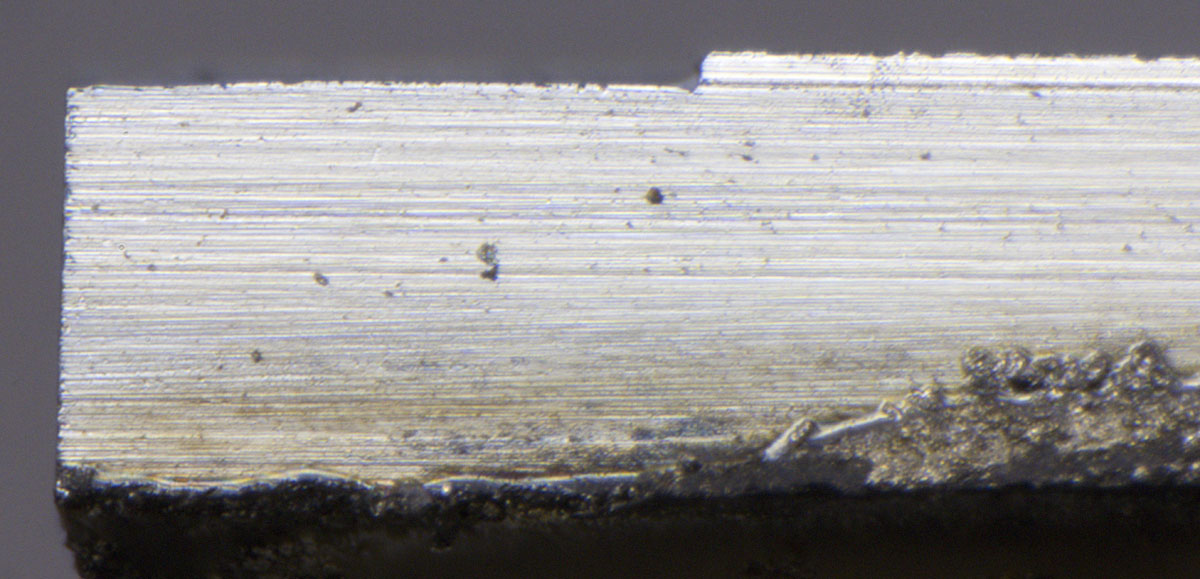

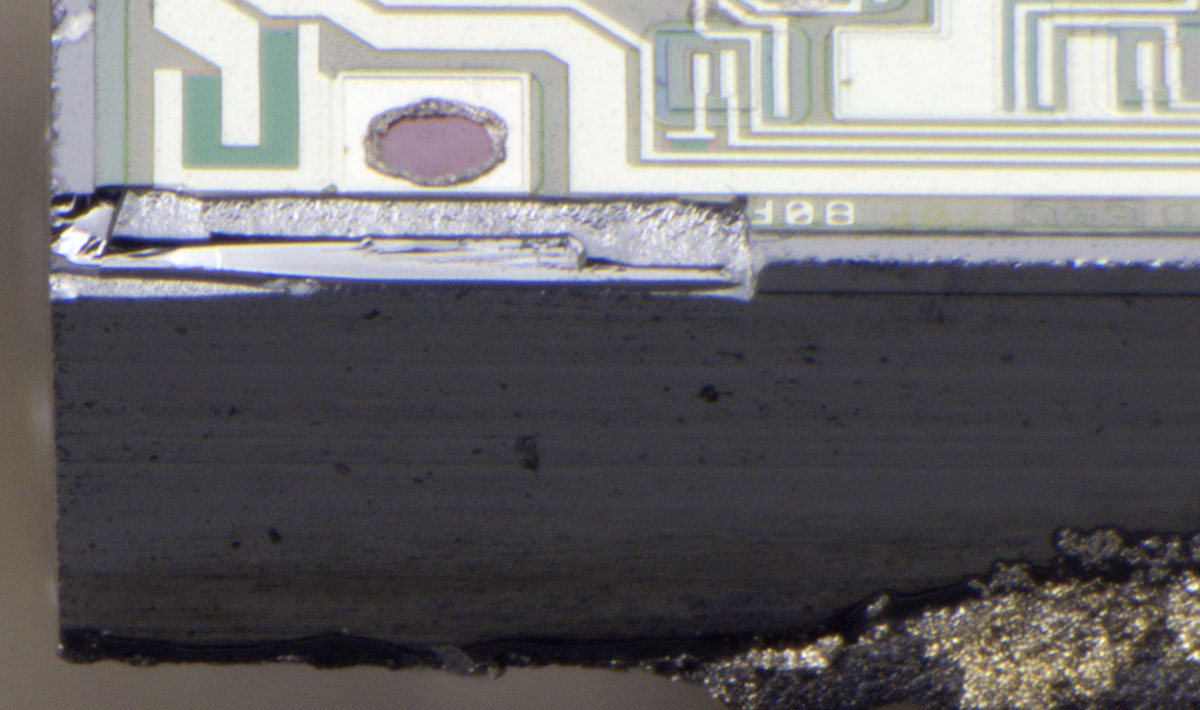

Seitlich betrachtet kann man erkennen, dass das Die aus zwei Teilen besteht. Knapp unter der Oberfläche zeigt sich ein Schlitz in den seitlichen Flächen. Höchstwahrscheinlich handelt es sich bei der oberen Schicht um den Wafer mit der beschriebenen, verbesserten Isolation und die untere Schicht ist der Träger.

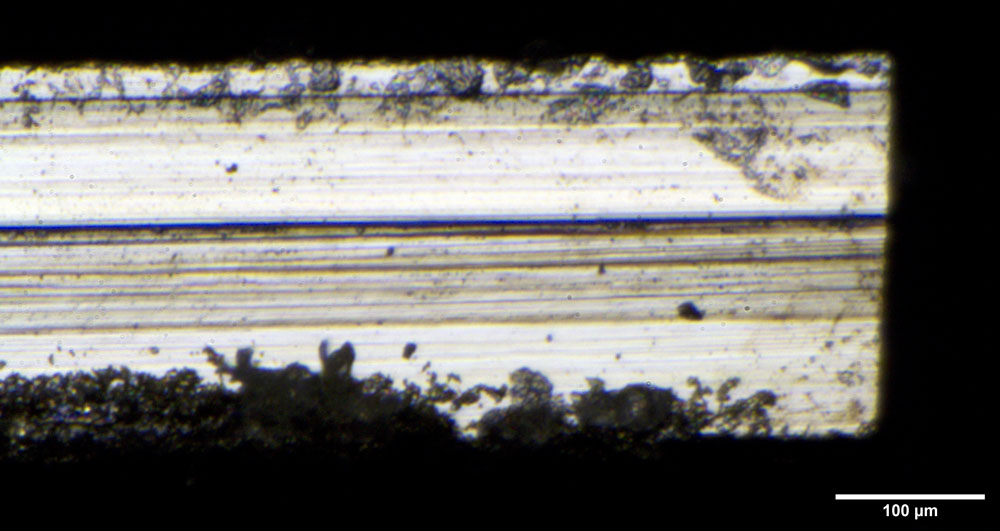

Hier ist das Die eines anderen OPA627 zu sehen. Die Schnittkante weist mittig eine Stufe auf, die wahrscheinlich während der Vereinzelung der Dies entstand. Die dünne oberste Schicht, die die integrierte Schaltung trägt, ist auch hier gut zu erkennen. Die Höhe des gesamten Dies beträgt ungefähr 250µm. Die oberste Schicht nimmt davon circa 20µm ein.

"magic" aus dem EEVblog-Forum hat einen vollständigen Schaltplan des OPA627 erstellt.

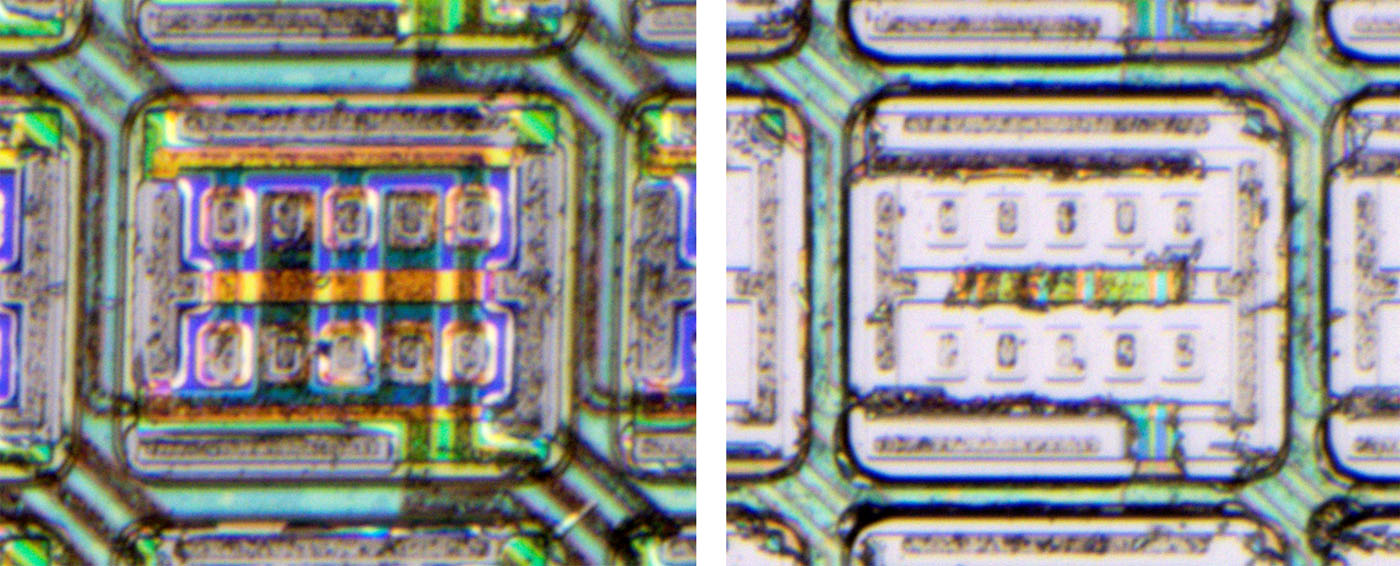

Die obigen zwei OPA627 wurden laut Datecode im Jahr 2000 gefertigt. Die Beschriftung ist nur schlecht zu erkennen. Da der OPA627 sehr teuer gehandelt wird, vermutet man bei solchen Auffälligkeiten schnell eine Fälschung.

Es zeigt sich, dass beide OPA627 Original-Teile sind. Optisch kann man nicht ausschließen, dass es sich um gebrauchte und aufbereitete Teile oder Ausschussteile handelt, der richtige Schaltkreis ist aber auf jeden Fall enthalten.

Die Maskenrevisionen sind die gleichen wie beim ersten OPA627.

Die Quadrate, mit denen man die Ausrichtung der Masken prüfen kann, sind hier noch etwas deutlicher zu erkennen.

Wie bei vielen anderen Burr-Brown-Bauteilen, die einem Laserabgleich unterzogen wurden, befinden sich auch hier nicht funktionale Quadrate an den seitlichen Kanten, die teilweise durchtrennt wurden. Jedem Quadrat ist ein Buchstabe zugeordnet. Beim ISO120 sind es A bis T. Beim OPA541 und beim VFC110 reichten A bis H. Für den OPA627 wurden Quadrate von A bis W integriert.

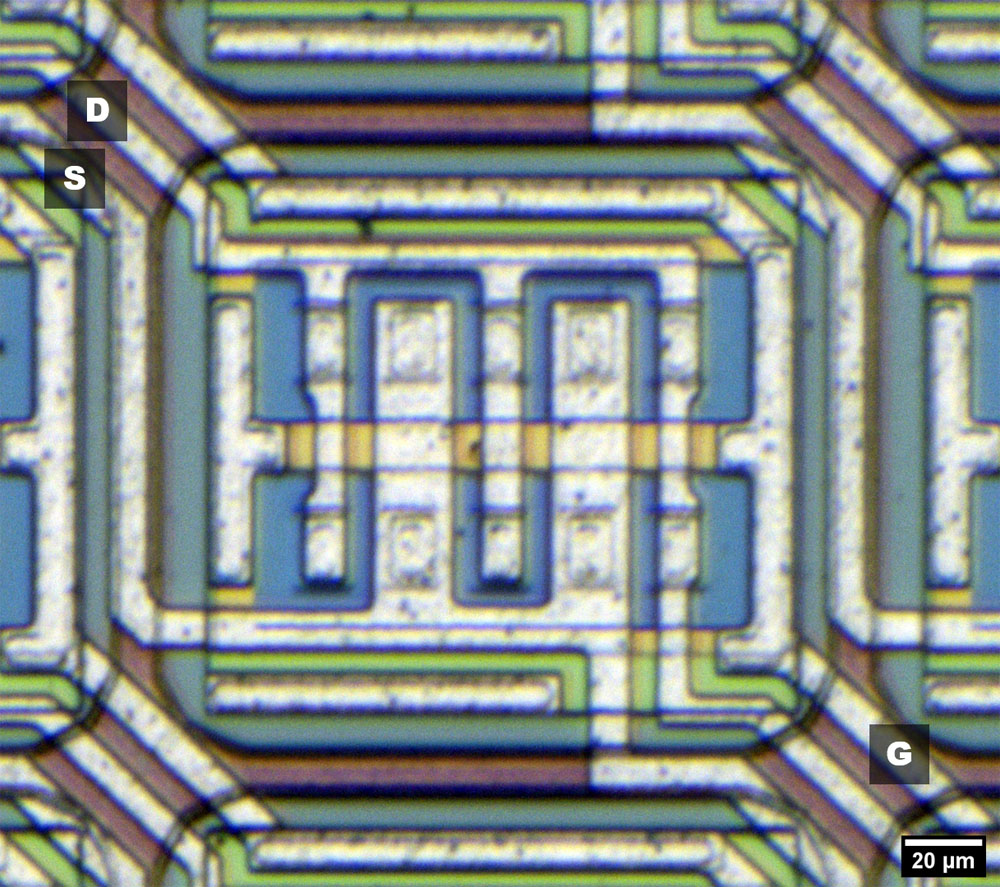

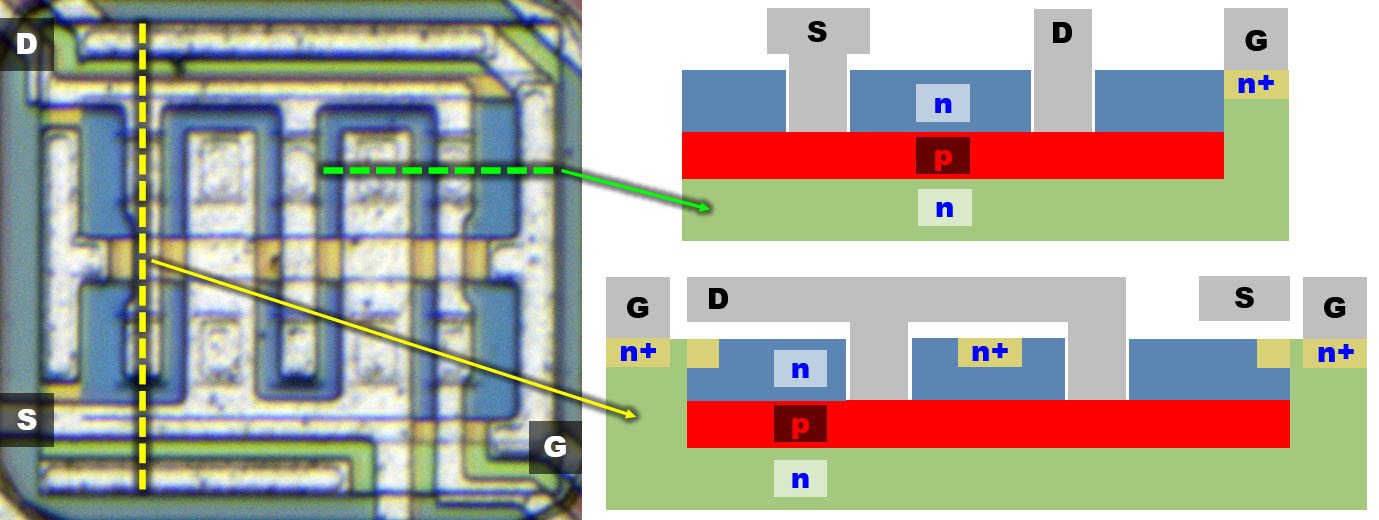

Auch die p-Kanal J-FETs an den Eingängen sind hier detailreicher abgebildet.

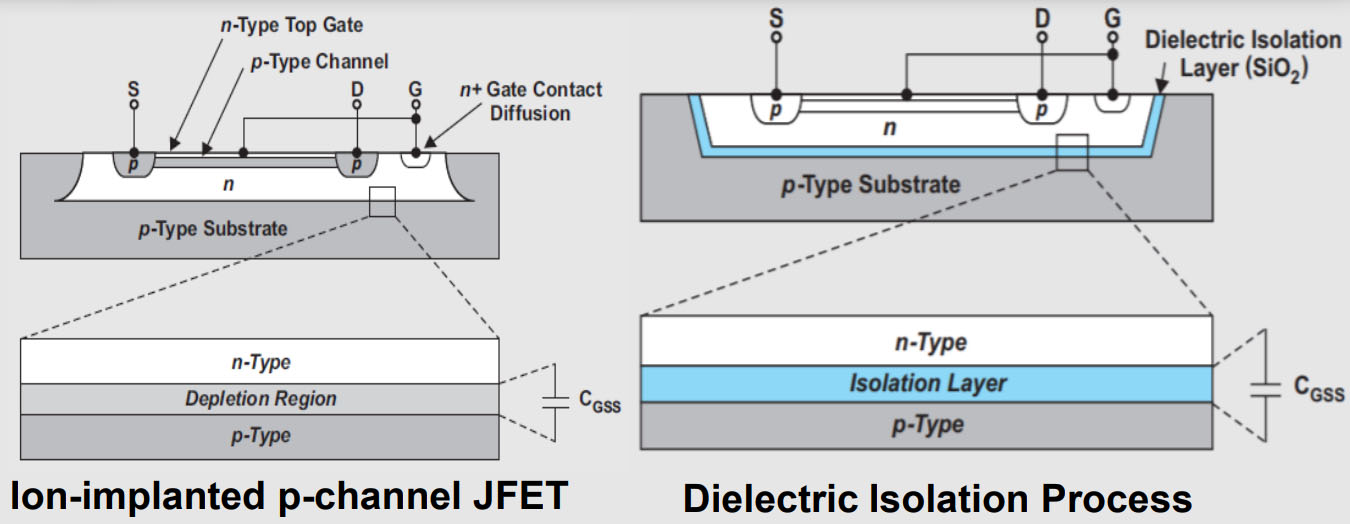

Im Analog Applications Journal (SLYT595) zeigt Texas Instruments was bei den Eingangstransistoren unter dielectric isolation zu verstehen ist. Links sieht man einen gewöhnlichem J-FET. Der Transistor ist vom Substrat isoliert durch die pn-Sperrschicht, die sich an der Grenzfläche ausbildet. Die Signalquelle wird mit der Kapazität Cgss belastet. Bei hochohmigen Quellen ist das oftmals problematisch. Dazu kommt, dass die Kapazität mit der Eingangsspannung schwankt, was Verzerrungen erzeugt.

Will man die parasitären Kapazitäten der Transistoren reduzieren, so kann man zwischen den Transistoren und dem Substrat eine isolierende Siliziumoxidschicht einziehen. Diese Schicht reduziert die Kapazität Cgss und sorgt dafür, dass die Restkapazität unabhängig von der Eingangsspannung konstant bleibt. Wie oben bereits beschrieben ist der Herstellungsprozess allerdings sehr viel aufwändiger.

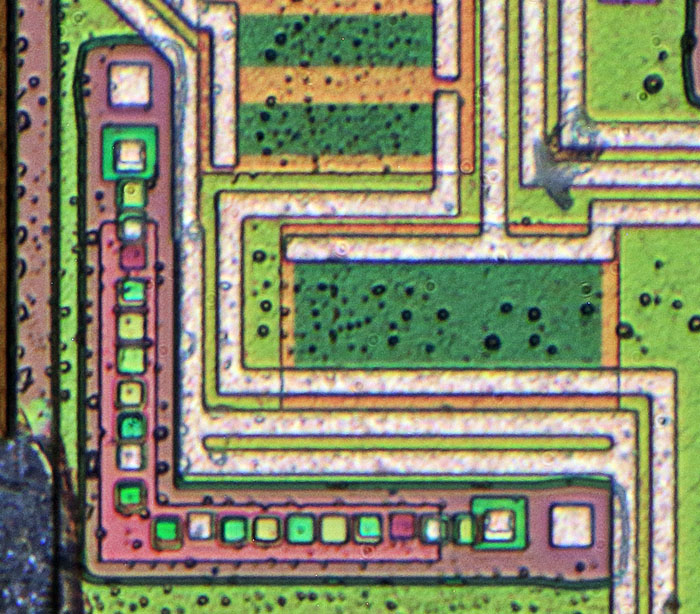

Man kann den Aufbau der Transistoren grob erahnen. Die gelblichen Bereiche werden vom Gate-Potential kontaktiert. Die Drain- und Sourceleitungen sind oberhalb der Transistoren unterschiedlich breit. Sie scheinen aber beide durch Ausschnitte eine tiefer liegende Schicht zu kontaktieren. Höchstwahrscheinlich handelt es sich dabei um den p-dotierten Kanal.

Die blaue Fläche ist dann n-dotiert und stellt den oberen Teil des Gates dar. Die gelblichen Bereiche dürften damit stark n-dotierte Bereiche sein. Die hohe n-Dotierung ist notwendig, damit sich ein ohmscher Kontakt mit der Metalllage ergibt und keine Schottky-Diode entsteht. Außerdem sorgt sie für eine niederohmige Verteilung des Gate-Potentials. Die Gate-Leitung kontaktiert zusätzlich grünliche Flächen an der oberen und der unteren Kante des Transistors. Man kann davon ausgehen, dass es sich dabei um die untere Gate-Elektrode handelt.

Im linken Bild wurde die Metalllage abgetragen (3min HF, 3min HCL, 15min HF). Dort kann man nun die Drain- und Sourcekontakte erahnen.

Beim rechten Bild wurde noch mehr Siliziumoxid aufgelöst (25min HF). Im aktiven Bereich sind nun fast keine farbigen Flächen mehr zu sehen. Das spricht dafür, dass man hier die grundlegende Siliziumfläche erreicht hat. Die unterschiedlichen Farben entstehen nur in den dünnen Siliziumoxidschichten, in denen sich Resonanzen einstellen.

Interessant ist hier, dass die Rahmenstruktur weiterhin farbig erscheint. Nach dem Abtragen der Siliziumoxidschichten verbleiben die Isolationsbereiche üblicherweise farblos, da sie lediglich inverse Dotierungen innerhalb des Substrats sind (siehe auch Abtragen von Siliziumoxidschichten). Beim OPA627 mit seiner dielektrischen Isolation der Transistoren sind die Isolationsbereiche dagegen tiefergehende Siliziumoxidschichten, die hier noch nicht aufgelöst wurden und entsprechend noch eine leichte Farbigkeit aufweisen.

Das Die hat an einer Kante etwas Schaden genommen. Wie weiter oben beschrieben, erzeugt man die dielektrische Isolation, indem man einen passend präparierten Wafer sehr dünn schleift und dann um 180° gedreht mit einem anderen Wafer verbindet. Hier scheint exakt dieser obere Teil des Dies abgebrochen zu sein.