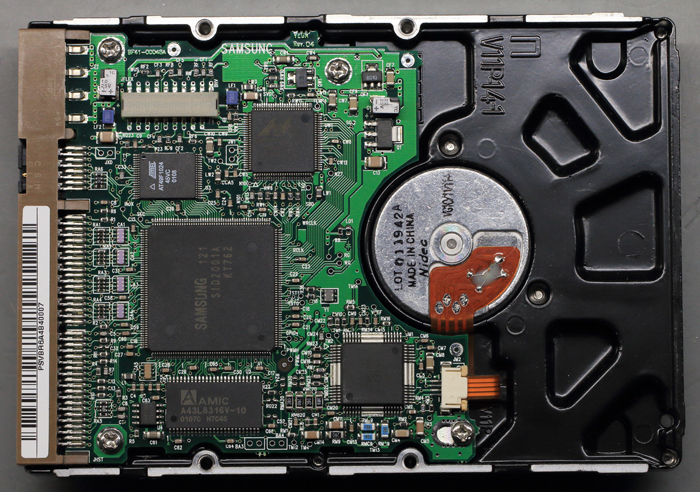

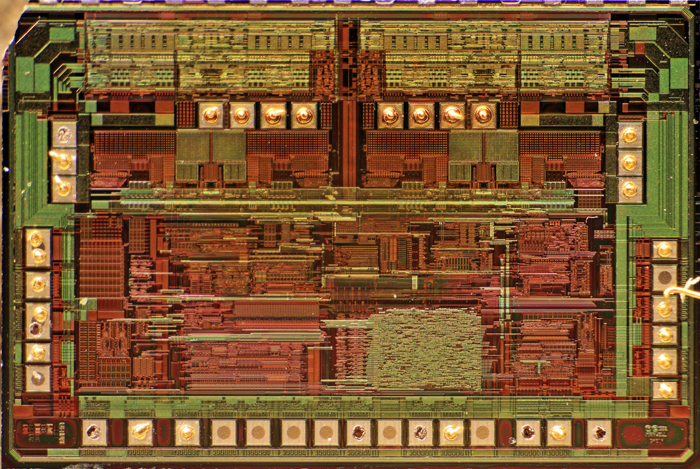

Bei dieser Festplatte handelt es sich um eine SV4003H von Samsung. Sie bietet 40GB Speicherplatz und wurde 2001 gefertigt.

Im Vergleich zur Western Digital Caviar 22500 konnte die Elektronik über die Jahre noch weiter integriert werden.

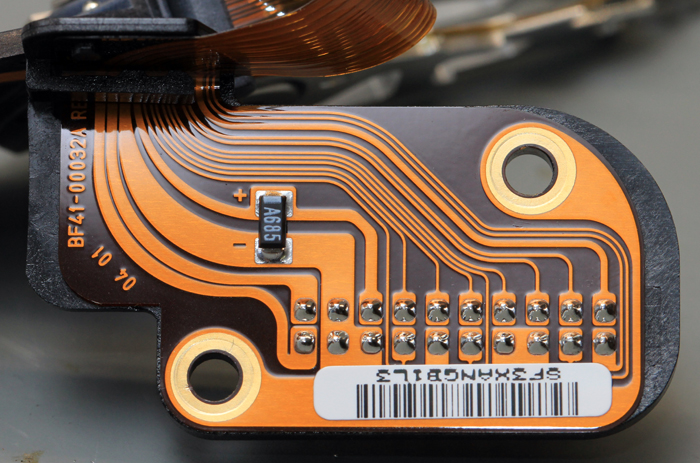

Die Platine trägt die Bezeichnung BF41-00048A. Es handelt sich um die Revision 04.

Interessant ist hier, dass die Platine keinerlei zusätzliche Schnittstelle enthält. Oftmals sind eine oder sogar mehrere Bestückoptionen für Stecksysteme vorhanden, die dazu dienen können Software aufzuspielen, das System zu konfigurieren oder Fehler zu suchen.

Der Aufbau des Speichersystems selbst bietet wenig Überraschungen.

Die Festplatte arbeitet mit zwei Speicherscheiben.

Auch hier ist zu erkennen, dass die innere Spur aufgeraut wurde, um die Haftung des Schreib-/Lesekopfes zu reduzieren. Die Bearbeitung erscheint allerdings sehr viel kontrollierter und feiner als bei der Western Digital Caviar 22500.

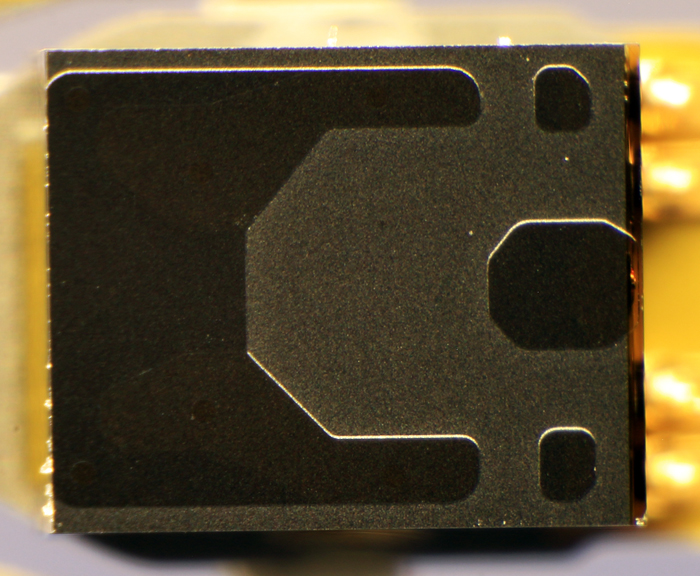

Die Unterseite des Schreib-/Lesekopfs zeigt wie bei den anderen Festplatten eine spezielle geometrische Struktur.

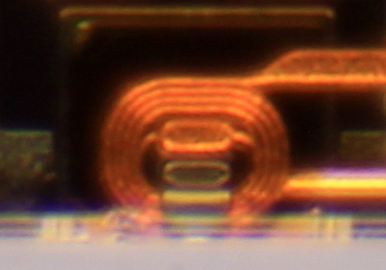

Der hier verwendete Schreib-/Lesekopf

macht sich bereits den GMR, den so genannten Riesenmagnetowiderstand, zu Nutze.

Das Schreiben der Daten, also das Magnetisieren der Platten erfolgt weiterhin

über eine Spule, die im Vordergrund zu sehen ist. Das Auslesen realisiert ein

GMR-Element hinter der Spule. Dabei handelt es sich um sehr dünne Schichten von

magnetischen und nichtmagnetischen Materialien. Quantenmechanische Effekte

sorgen dafür, dass ein GMR-Element stark auf Magnetfelder reagiert. Es ändert

dabei seinen elektrische Widerstand. Der Einsatz eines GMR-Elements erleichtert

das Auslesen der gespeicherten Magnetfelder, die in einer Spule nur sehr geringe

Spannungen induzieren.

Im Detail ist zu erkennen, dass auch hier die Strukturen so gefertigt wurden, dass man mit minimalen Aufwand die Polung der Spule und des GMR-Elements drehen kann. Dazu müssen nur die Durchkontaktierungen der Zuleitungen anders gesetzt werden.

Außerdem ist die Schirmung des GMR-Elements hinter der Schreibspule zu erkennen.

Die Schreibspule besitzt einen Durchmesser von ungefähr 60µm.

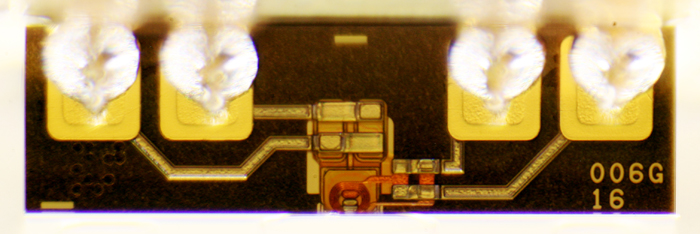

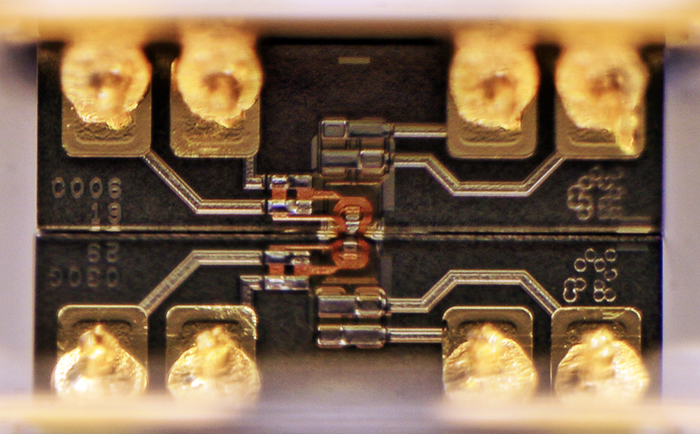

Liegen der obere und der untere Schreib-/Lesekopf einer Magnetscheibe aufeinander, so erkennt man, dass die gerade beschriebenen Durchkontaktierungen unterschiedlich gesetzt sind.

Auf der rechten Seite befindet sich ein Matrix-Code, auf der linken Seite trägt der eine Kopf die Zeichen C006 19, der andere 030G 29.

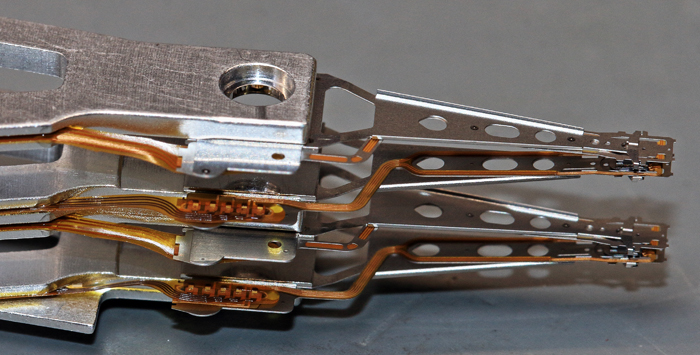

Die Schreib-/Leseköpfe sind auf dünnen Blechelementen befestigt, die wiederum von einer Trägerstruktur fixiert werden.

An der Schnittstelle zwischen den

Blechelementen und der Trägerstruktur befindet sich ein elektrischer

Übergabepunkt. Die flexible Platine der Schreib-/Leseköpfe überlappt dort die

weiterführende flexible Platine.

Anscheinend wurde bei der Herstellung das

vordere Element zuerst fertig gestellt und dann an die Trägerstruktur

angeschlossen.

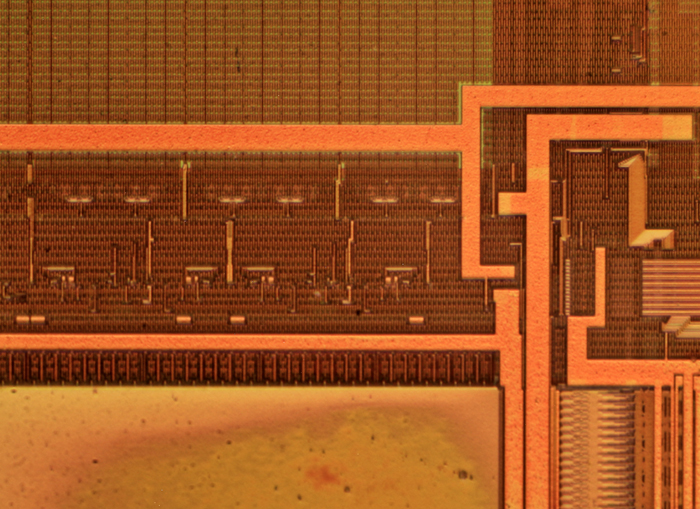

Wie bei den bisher analysierten

Festplatten befindet sich auch hier noch auf dem Tragarm die erste

Signalverarbeitung.

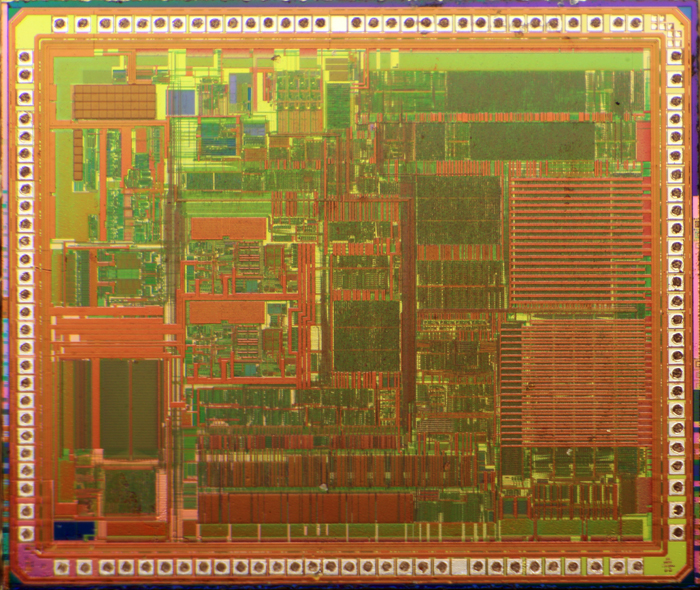

Das aktive Element ist ein 81G4014 von Marvell, zu dem

sich leider kein Datenblatt auftreiben lässt.

Zwei Pins eines jeden Schreib-/Lesekopf-Paars sind auf der flexiblen Platine miteinander verbunden. Es könnte sich um ein gemeinsames Versorgungs- oder Bezugspotential handeln.

Bei dieser Festplatte wurde ein massives Massekonzept gewählt. Der Tragarm der Schreib-/Leseköpfe ist beim Verstärker an dieses Massepotential angebunden. Der Verstärker selbst nutzt das selbe Massepotential. Am Stecker, der durch das Gehäuse zur Platine führt, ist das Massepotential über zwei Schrauben mit dem Gehäuse verbunden.

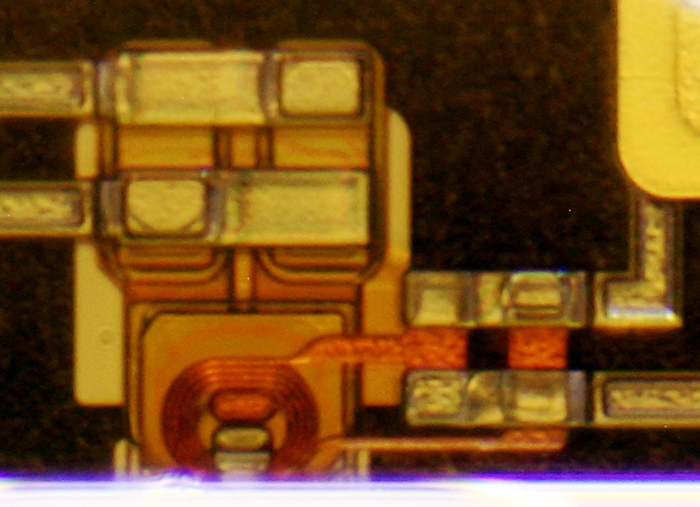

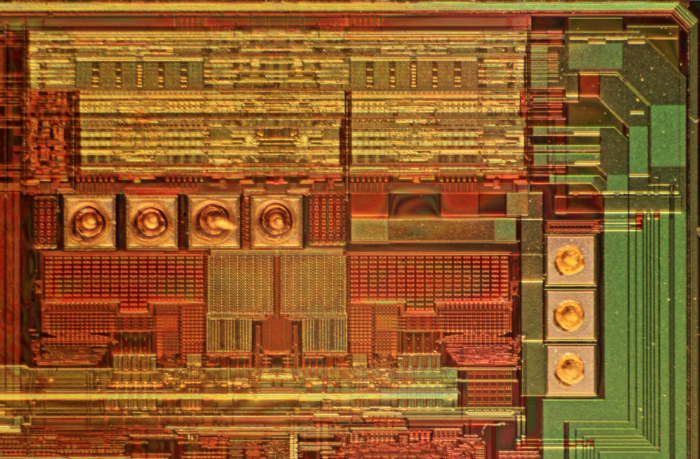

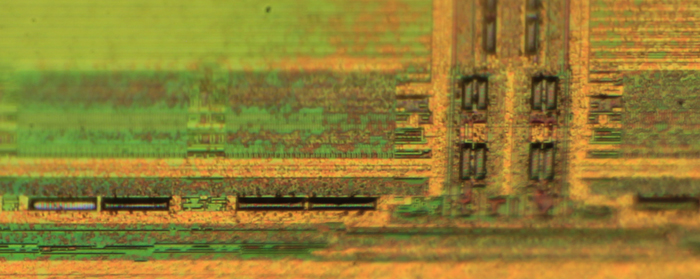

Das Die besitzt einige ungenutzte Bondpads.

Die oberen zweimal vier Bondpads und die

zweimal drei Bondpads rechts und links davon stellen die Schnittstellen zu den

Schreib-/Leseköpfen dar. Die Bondpads sind so platziert, dass die empfindliche

Signalverarbeitung möglichst ideal darum integriert werden konnten.

Die unter

Hälfte des Dies beherbergt wahrscheinlich Steuerung und Hilfsschaltungen.

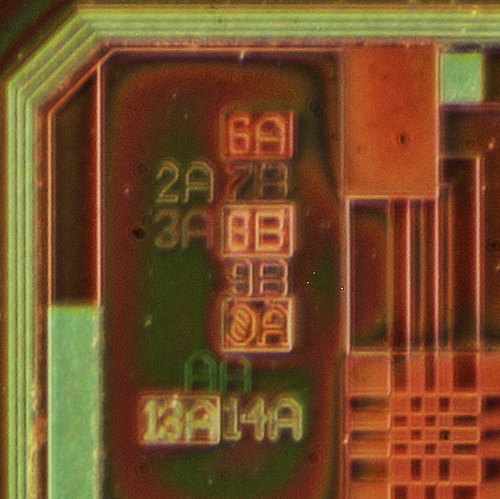

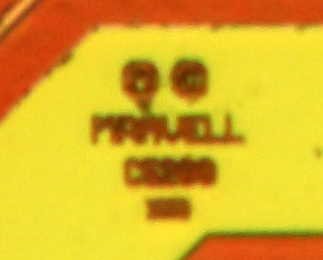

Der Copyrighthinweis gibt an, dass das

Design von Marvell und aus dem Jahr 1999 stammt.

Darunter findet sich noch

einmal die Modellbezeichnung G4014.

Die Maskenmarkierungen zeigen mindestens zehn Masken. Die Masken 7, 8 und 9 mussten anscheinend einmal überarbeitet werden, da sie bereits die Revision B tragen.

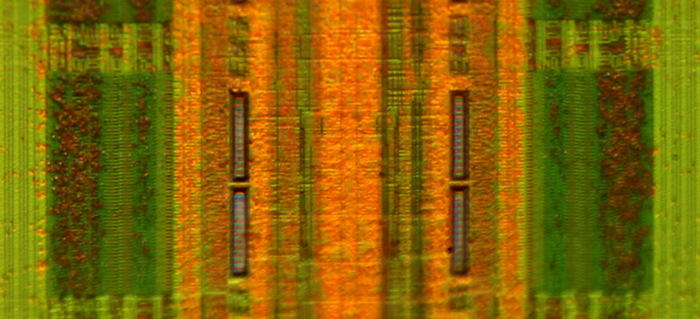

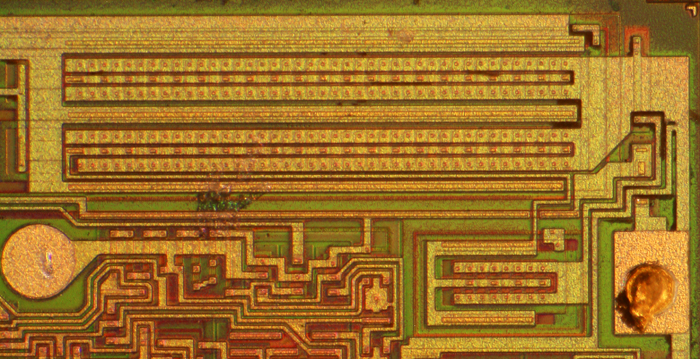

Hier ist die rechte Hälfte des Frontend für die Schreib-/Leseköpfe zu sehen.

Die rechten drei Bondpads zeigen welche

Blöcke welche Funktion darstellen. Vom oberen und vom unteren Bondpad führen

relativ breite Leitungen zum rechten Teil des oberen, gelb erscheinenden Blocks.

Das lässt darauf schließen, dass es sich hier um die Ansteuerung der

Schreibspule handelt. Das erklärt auch warum über den Rand des Dies die

Spannungsversorgung mittels sehr breiter Leiterbahnen zu diesem Bereich geführt

wurden. Das mittlere Bondpad überträgt demzufolge höchstwahrscheinlich das

Signal des GMR-Sensorelements.

Bei den linken vier Bondpads kann man

ebenfalls Verbindungen zum oberen, gelb erscheinenden Block erkennen. Die

Anbindung der Schreibspule dieses Kanals erfolgt demnach über die linken beiden

Bondpads.

Die Blöcke in der unteren Hälfte könnten die Auswertung der

GMR-Sensorelemente darstellen. Details sind nicht zu erkennen, aber der Aufbau

ist klar symmetrisch.

Das Bezugspotential für die GMR-Sensorelemente könnte

das rechte Bondpad übertragen, da es mittig zwischen den beiden Kanälen

platziert ist.

An der unteren Kante befindet sich ein Block, dessen Struktur an ein Gatearray erinnert. Hier dürfte sich die Steuerungslogik des ICs befinden.

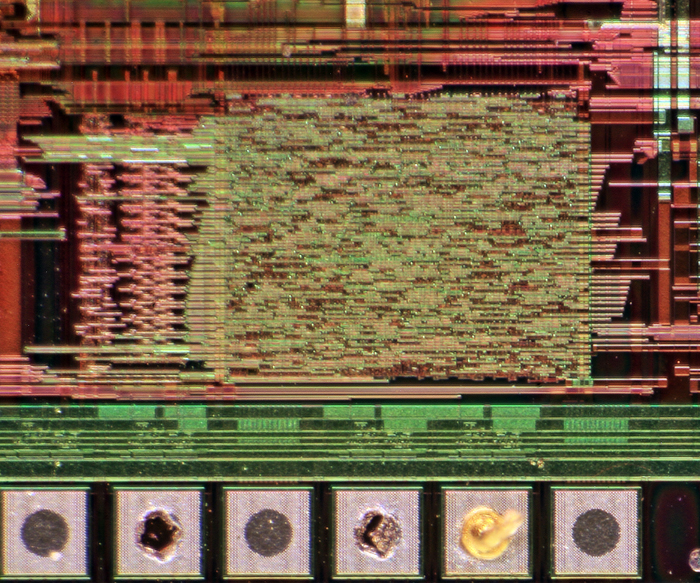

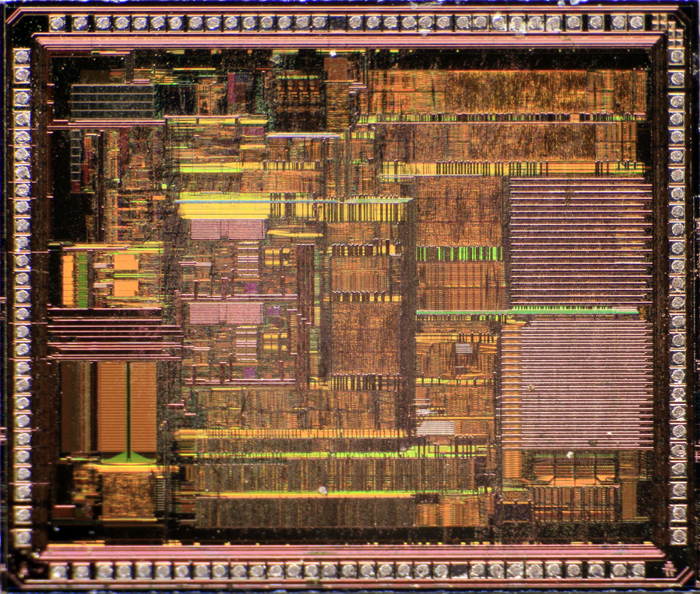

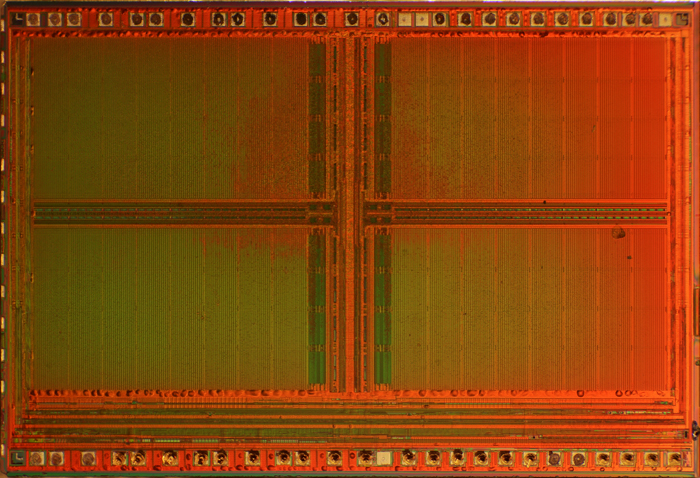

Auch die Signalverarbeitung auf der Platine realisiert ein Chip von Marvell zu dem sich kein Datenblatt finden lässt. Die Bezeichnung lautet 88C5200.

Der Chip ist sehr komplex aufgebaut. Auf Grund der hohen Integration der Steuerungselektronik mussten logischerweise auch in die integrierten Schaltkreise mehr Funktionsblöcke integriert werden.

Details lassen sich nicht ausmachen, man kann allerdings einige Logikblöcke erahnen. In der linken oberen Ecke könnten sich analoge Schaltungsteile befinden.

Die minimalen Strukturbreiten lassen sich nicht mehr auflösen, es ist aber gerade noch der Hersteller Marvell und die Modellbezeichnung C5200 zu erkennen.

An der IDE-Schnittstelle befindet sich ein

sehr großer Chip von Samsung, der die Bezeichnung SID2001A trägt.

Das Die

dieses Chips ließ sich leider nicht freilegen.

Umgeben ist der Samsung-IC von einem Flash-Speicher (AT49F1024) und einem RAM (A43L8316V-10).

Der AT49F1024 von Atmel bietet 1024kBit Speicherplatz. Die Ziffernfolge 37103 könnte eine interne Modellbezeichnung sein.

Der Flash-Speicher besitzt einige Sicherheitsfunktionen, darunter einen Speicherbereich, der vor Löschen und Überschreiben geschützt werden kann und Robustheitsmaßnahmen gegen sogenannte Sidechannel-Attacken. Dabei wird zum Beispiel die Versorgungsspannungen variiert oder es werden kurze Impulse in den Chip eingespeist. Das Ziel ist dabei immer die internen Sicherheitsfunktionen auszuhebeln.

Um eine hohe Sicherheit gegen Manipulationen darstellen zu können, wurden das Die zusätzlich vor invasiven Angriffen geschützt. In der Mitte des Dies befinden sich zwei große Metallflächen, die anscheinend den Speicher selbst abschirmen. Über den restlichen Bereichen ist ein Muster aufgebracht, das die Steuerung vor optischen Analysen und einfachen Manipulationen schützt.

Der RAM-Baustein A43L8316V-10 von AMIC bietet die 512kB Cache-Speicher der SV4003H.

Wie bei den anderen Festplatten finden sich auch auf der Oberfläche dieses Dies Aussparungen, die anscheinend darunter liegende Leitungen freilegen. Hier sind es allerdings sehr viel mehr Aussparungen. Sie befinden sich mittig zwischen den beiden Speicherblöcken am Beginn jeder Speicherzeile. Zusätzlich sind in der Mitte horizontal einige Aussparungen integriert.

Das Die des BLDC-Controllers ließ sich nicht freilegen.

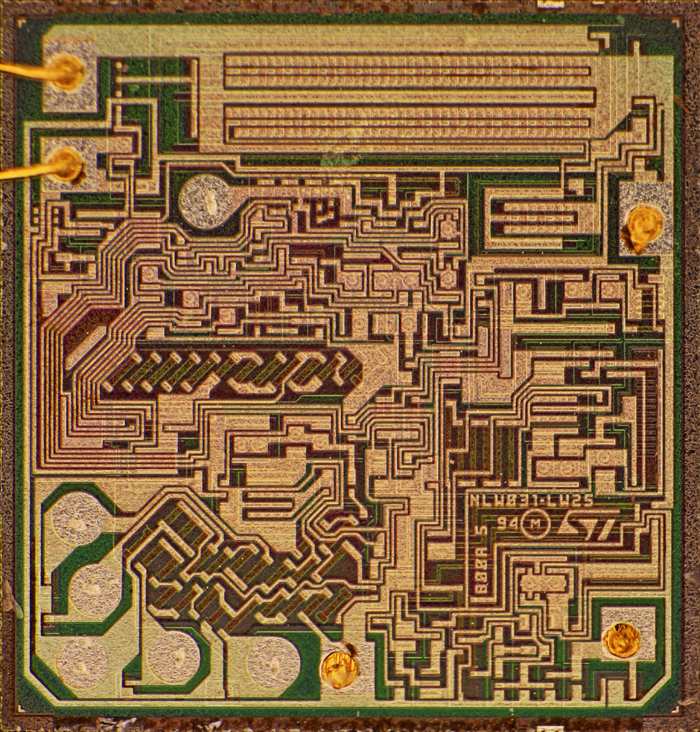

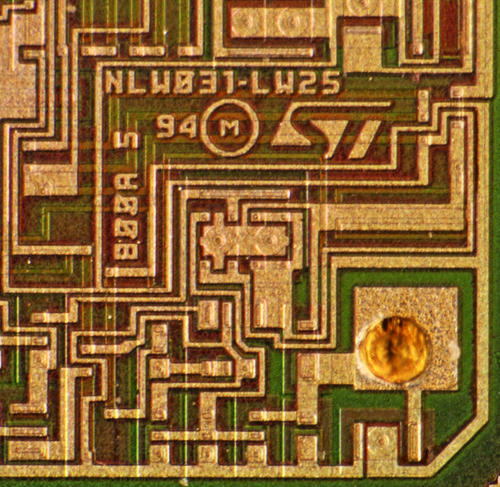

Auf der Platine befindet sich mit dem 493A25 noch ein Linearregler von ST.

Das Die besitzt fünf Bondpads und sechs

Testpads.

Es sind einige typische Strukturen zu erkennen.

Die interne Bezeichnung des Bausteins lautet NLW031-LW25.

Es handelt sich anscheinend um einen originalen ST-Maskensatz von 1994.

Interessant ist die Zeichenfolgen "800A 5". Sie erinnert an die NE555N-Dies von ST Microelectronics. Dort ist ein Die mit "800A" und ein anderes mit "8005" bezeichnet. Obwohl es sich um ganz unterschiedliche Schaltungen handelt, tragen sie diese sehr ähnlichen Bezeichnungen. Das spricht dafür, dass die Zeichen den Fertigungsprozess oder die Fertigungslinie beschreiben. Die kleinen Variationen am Ende könnten für minimal Abweichungen bei der Fertigung stehen.

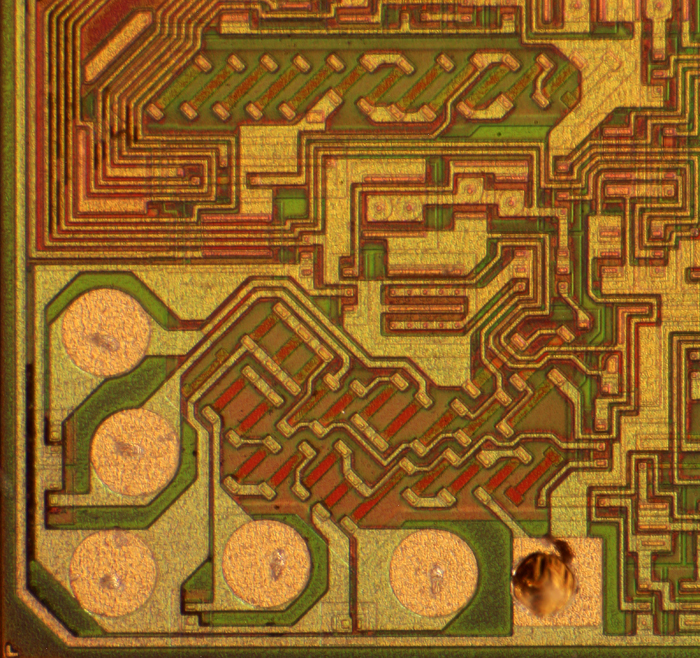

In der unteren linken Ecke sind einige

Widerstände in das Die integriert. Sie sind mit den Testpunkten verbunden, an

denen Fuses zu erkennen sind. Während des Fertigungsprozesses können diese Fuses

zerstört werden, wodurch sich die Verschaltung der Widerstände anpassen lässt.

Höchstwahrscheinlich wird darüber die Ausgangsspannung eingestellt.

Ist man

in einem integrierten Schaltkreis auf genaue Widerstandswerte angewiesen, so

kommt man oftmals nicht um einen Abgleichprozess herum, da die Widerstandswerte

nicht unerheblichen Schwankungen unterliegen.

Interessant ist ein weiteres Widerstandsarray, das hier im oberen Bereich zu sehen ist. Hier ist ein Großteil der Widerstände nicht kontaktiert. Das hat ziemlich sicher folgenden Hintergrund. Die Spannungsregler können mit verschiedenen Ausgangsspannungen bezogen werden. Für alle Varianten kann der selbe Maskensatz verwendet werden, wenn man nur die Maske der obersten Metalllage anpasst. So können die Widerstände anders verschaltet werden, was zu einer anderen Ausgangsspannung führt.

An der Oberseite der Platine befindet sich der Leistungstransistor, der die Ausgangsspannung regelt. Er besteht aus zwei länglichen Transistoren.

Unterhalb des Leistungstransistors, neben dem rechten Bondpad befindet sich eine Diode, die vom Ausgang zur Basis des Leistungstransistors führt und diesen so vor hohen Spannungen am Ausgang schützt. Dort reichen bereits geringe Überspannungen aus, um die Basis-Emitter-Strecke zu schädigen.

Etwas oberhalb des rechten Bondpads, das den Ausgang darstellt, wird das dortige Potential abgegriffen und nach unten geführt. Unterhalb des Bondpads hätte das Potential viel einfacher abgegriffen werden können. Es ist zu vermuten, dass die kurze Strecke vom Abgriff bis zum Bondpad einen minimalen Widerstand darstellt, über den die Überstromerkennung umgesetzt ist. Ein anderer Shunt, der diese Funktion darstellen könnte ist nicht zu erkennen.