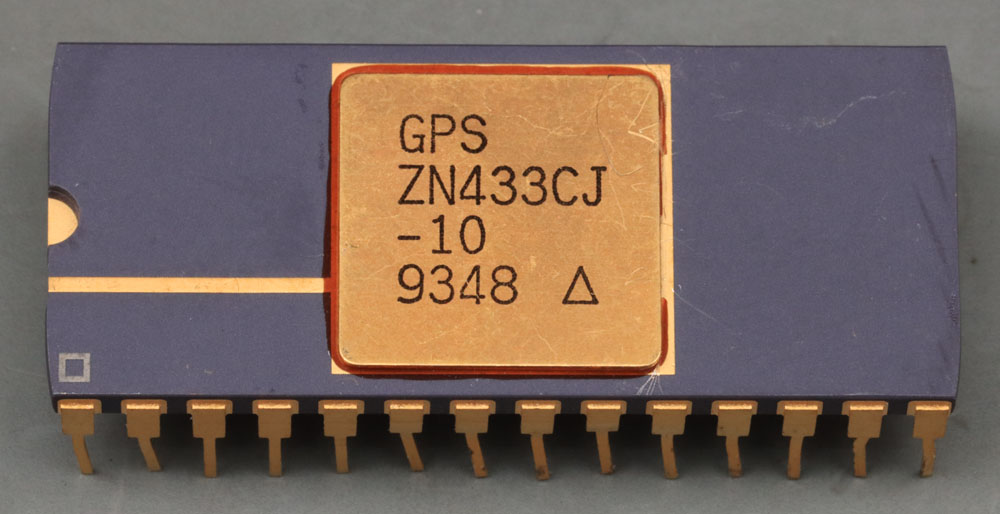

Der ZN433 ist ein sogenannter Tracking Analog-Digital-Wandler. Entwickelt wurde der Baustein von Ferranti. Angeblich handelt es sich um den ersten vollintegrierten 10Bit Tracking Analog-Digital-Wandler. GPS steht für GEC Plessey Semiconductors. GPS hat Ferranti 1987 übernommen.

Der Index CJ markiert die Sortierung mit dem kleinsten Betriebstemperaturbereich (0°C-70°C). Die beste Sortierung garantiert die Spezifikationen in einen Temperaturbereich zwischen -55°C und 125°C. Die Zahl 10 zeigt, dass es sich um die Variante mit einer Auflösung von 10Bit handelt. Parallel dazu waren Varianten mit Auflösungen von 9Bit und 8Bit verfügbar. Der Aufbau ist immer der gleiche, die Genauigkeit ist allerdings entsprechend schlechter.

Der ZN433 benötigt eine +/-5V Versorgung und nimmt dabei 50mA auf. Das Datenblatt spezifiziert eine maximale Nichtlinearität von +/-0,5LSB. Der Temperaturkoeffizient des Verstärkungsfaktors beträgt typischerweise 10ppm/°C. Den Offsetdrift gibt das Datenblatt mit 7ppm/°C FSR an.

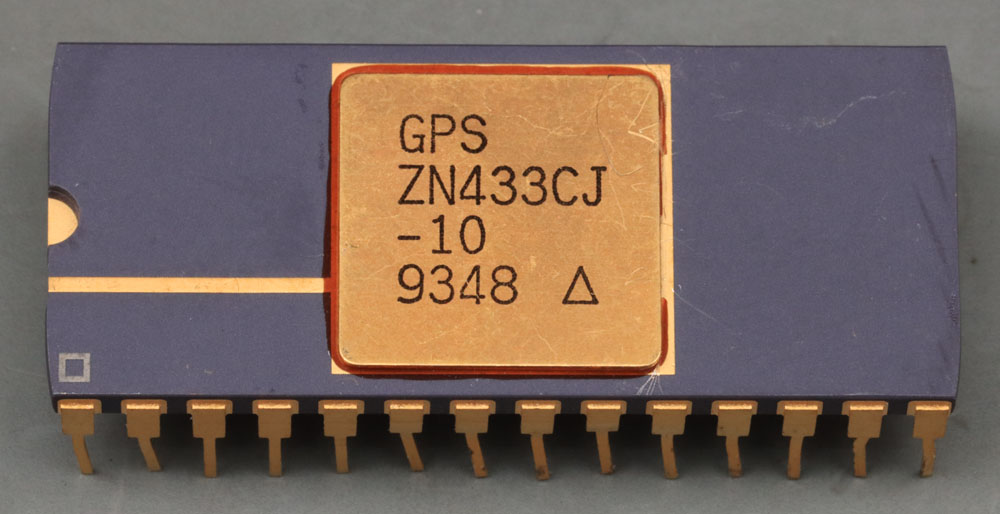

Ferranti zeigt im "Technical Handbook Standard ICs" von 1984 wie ein Tracking ADC aufgebaut ist. Ein Komparator vergleicht das Eingangssignal mit dem Wert eines Digital-Analog-Wandlers. Je nachdem ob das Eingangssignal größer oder kleiner ist, wird der Wert in einem Zähler reduziert oder erhöht. Der Wert des Zählers dient als Eingangssignal für den Digital-Analog-Wandler und stellt gleichzeitig das digitale Ausgangssignal dar.

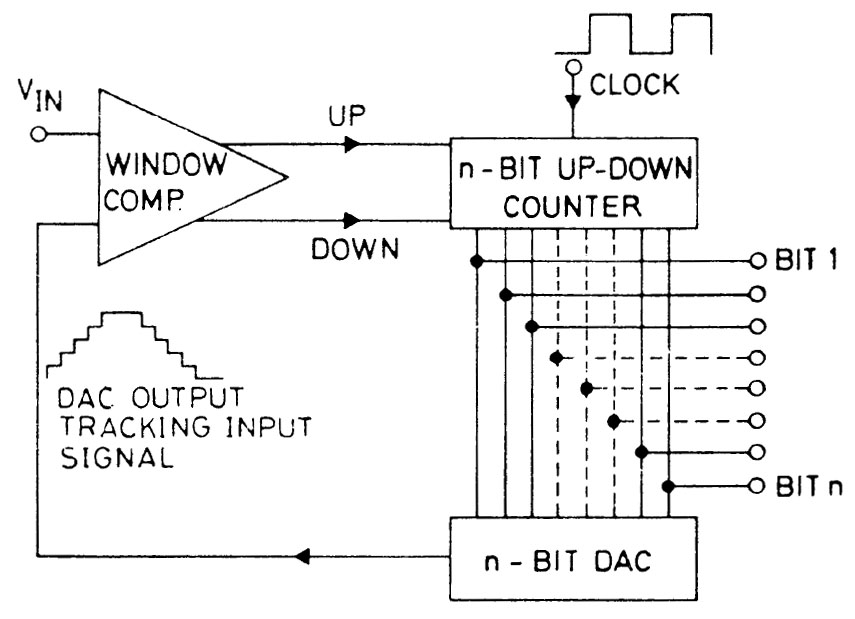

Im linken Bild zeigt Ferranti wie das digitale Ausgangssignal des Tracking ADC dem Eingangssignal folgt. Anfänglich dauert es relativ lange, bis das Ausgangssignal dem Eingangssignal entspricht. Beim folgenden Abfall der Eingangsspannung kann der ADC schnell folgen und liefert andauernd einen Digitalwert mit nur einem geringen Fehleranteil.

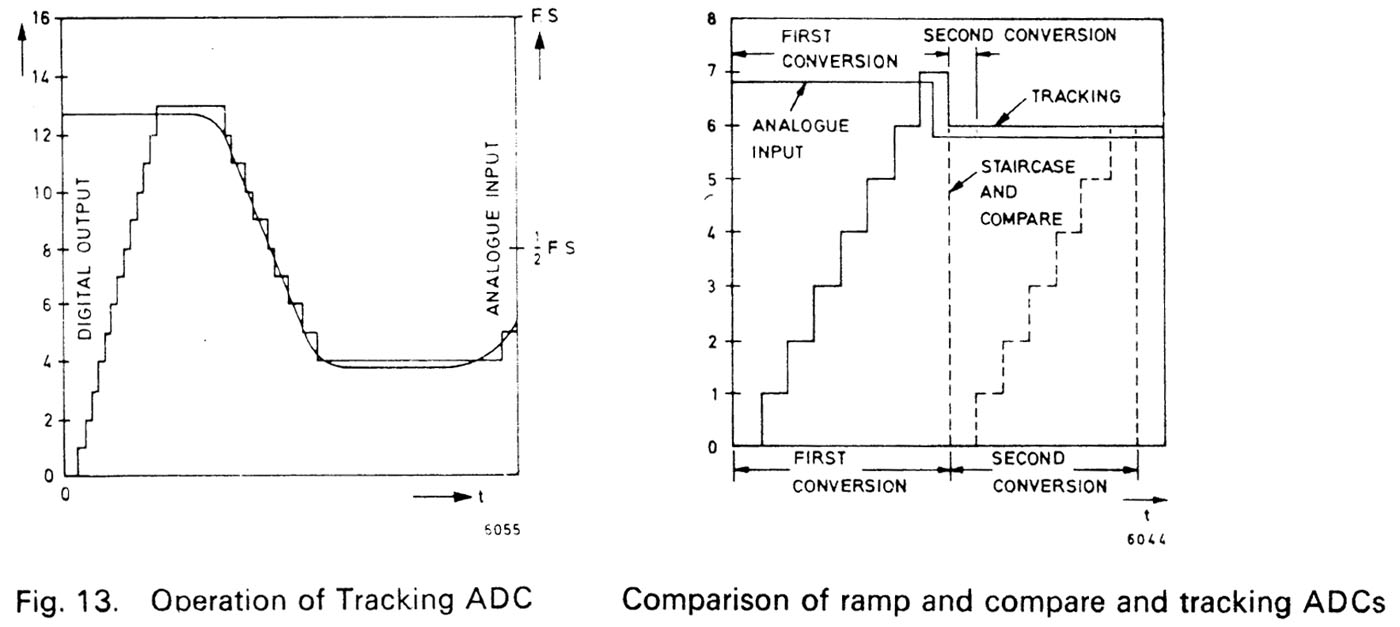

Das rechte Bild zeigt den Unterschied zu einem einfachen Rampen ADC. Bei der ersten Digitalwandlung verhalten sich beide ADCs gleich. Für die zweite Digitalwandlung benötigt der Rampen ADC eine ähnliche Zeit, während der Tracking ADC den neuen Wert nach nur einem Takt ausgibt. Die Spezifikationen des ZN432 vermitteln ein Gefühl für den Zeitvorteil. Der ZN432 ist dem ZN433 sehr ähnlich, arbeitet aber nach dem SAR-Prinzip. Er benötigt 20µs um den nächsten Wert auszugeben, während der ZN433 den nächsten Wert bereits nach 1µs liefert.

Der große Vorteil eines Tracking ADCs ist, dass er jederzeit einen gültigen Digitalwert ausgibt und vergleichsweise schnell ist. Ein Nachteil ist, dass der Fehler des Digitalwerts stark schwankt, wenn sich das Eingangssignal schneller ändert als sich das Vergleichssignal ändern kann. Oftmals ändert sich auch bei einem konstanten Eingangssignal andauernd das LSB. Das ist der Fall, wenn man einen einfachen Komparator nutzt. Im ZN433 ist ein Fensterkomparator integriert, der bei einem konstanten Eingangssignal seinen Zustand nicht ändert.

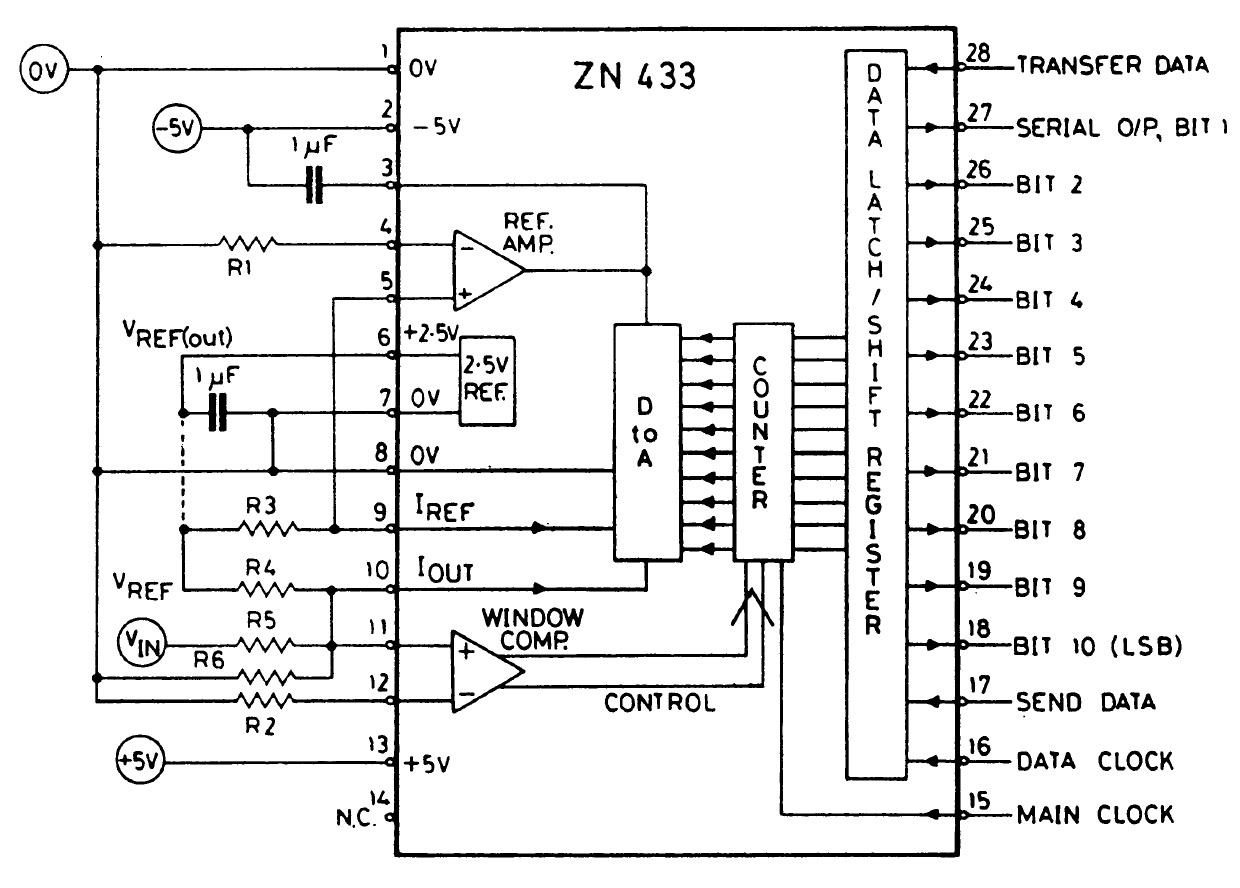

Das Datenblatt des ZN433 enthält ein Blockschaltbild. Abgesehen von den Widerständen, die den Eingangsspannungsbereich definieren, enthält der Baustein alle notwendigen Komponenten. Der Eingangsspannungsbereich kann unipolar bis +5V oder bipolar bis +/-10V eingestellt werden. Der Zwischenspeicher im ZN433 ermöglicht es den digitalen Wert parallel oder seriell auszulesen.

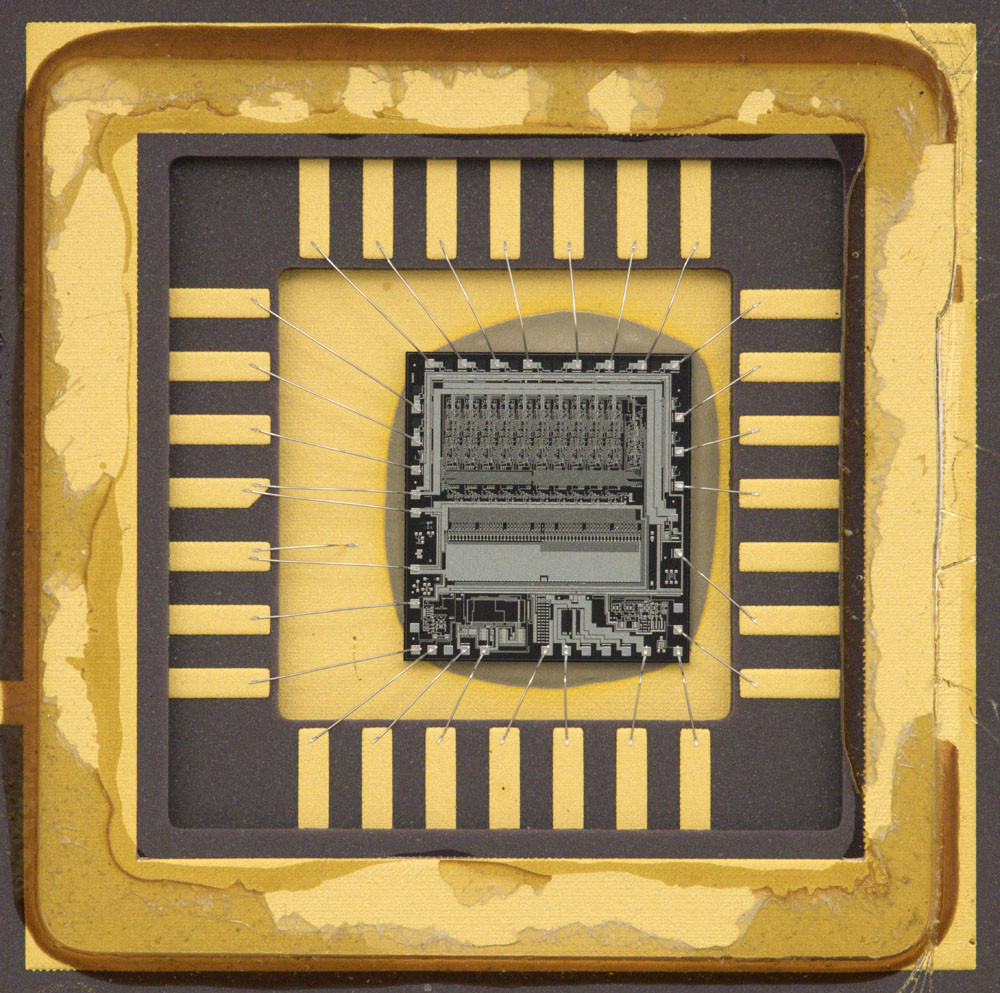

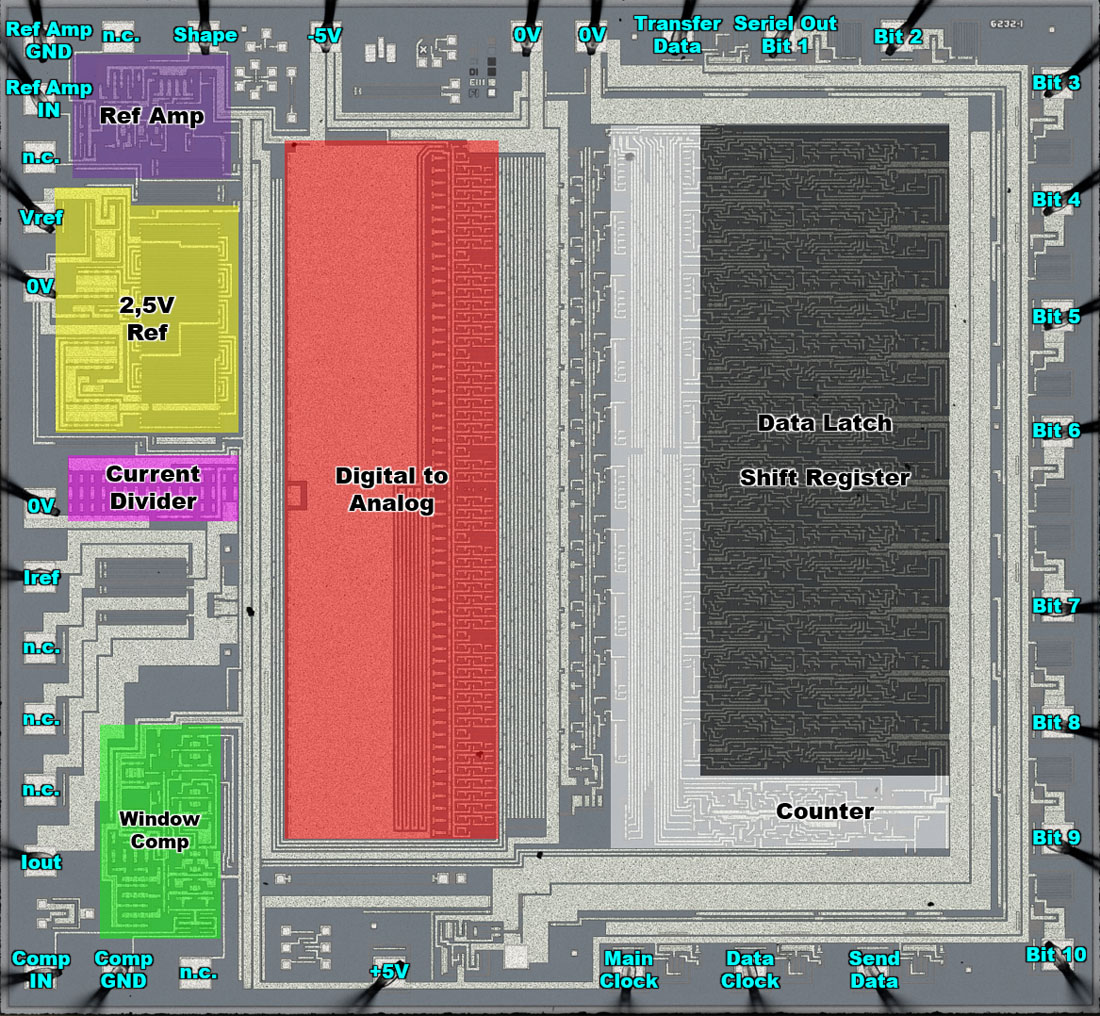

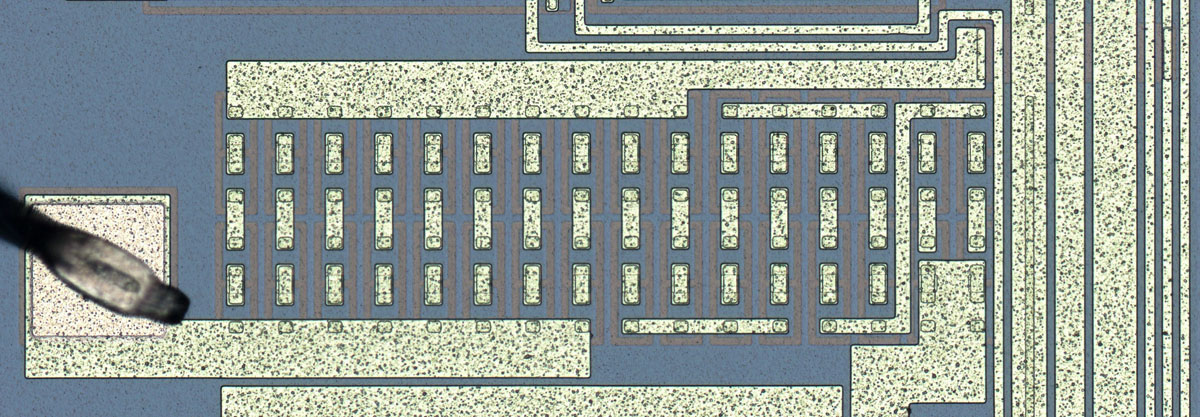

Das -5V-Potential ist mit dem Boden des Gehäuses und darüber mit dem Substrat verbunden. Das Bezugspotential wird mit zwei Bonddrähten zum Analog-Digital-Wandler geführt.

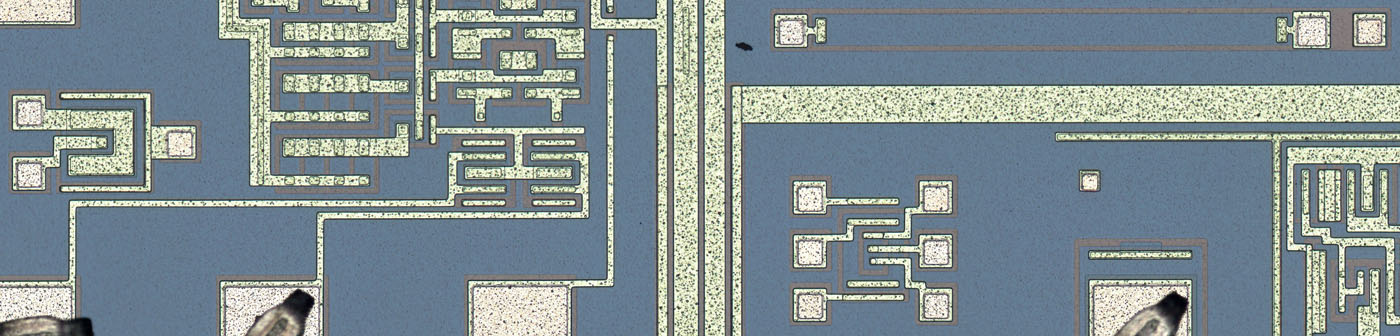

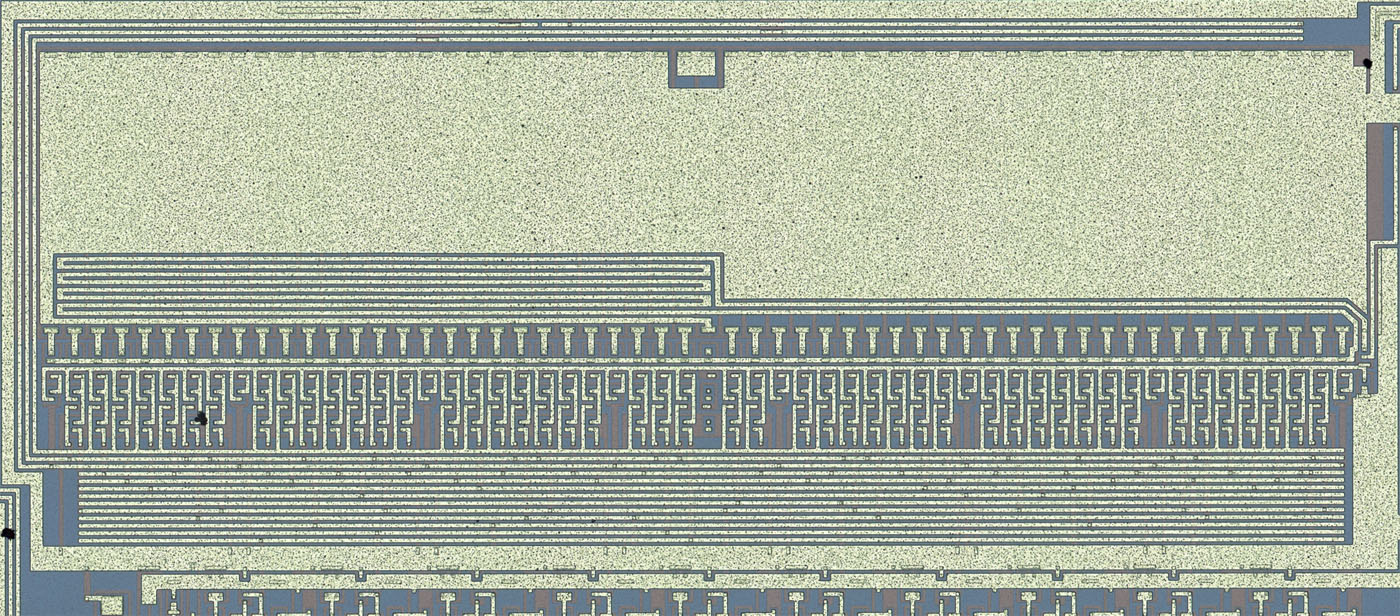

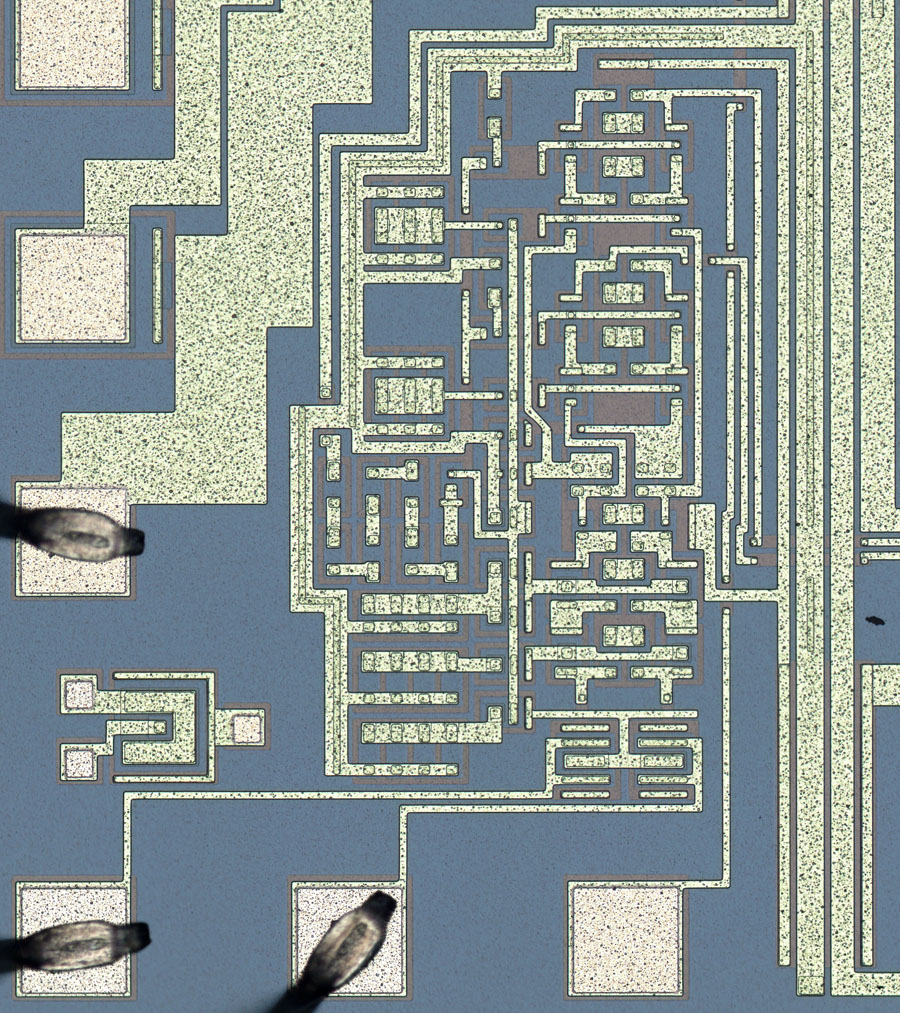

Die Abmessungen des ZN433 betragen 4,43mm x 4,10mm. Das Die enthält einige ungenutzt Bondpads. Dieses Bild ist auch in höherer Auflösung verfügbar: 26MB

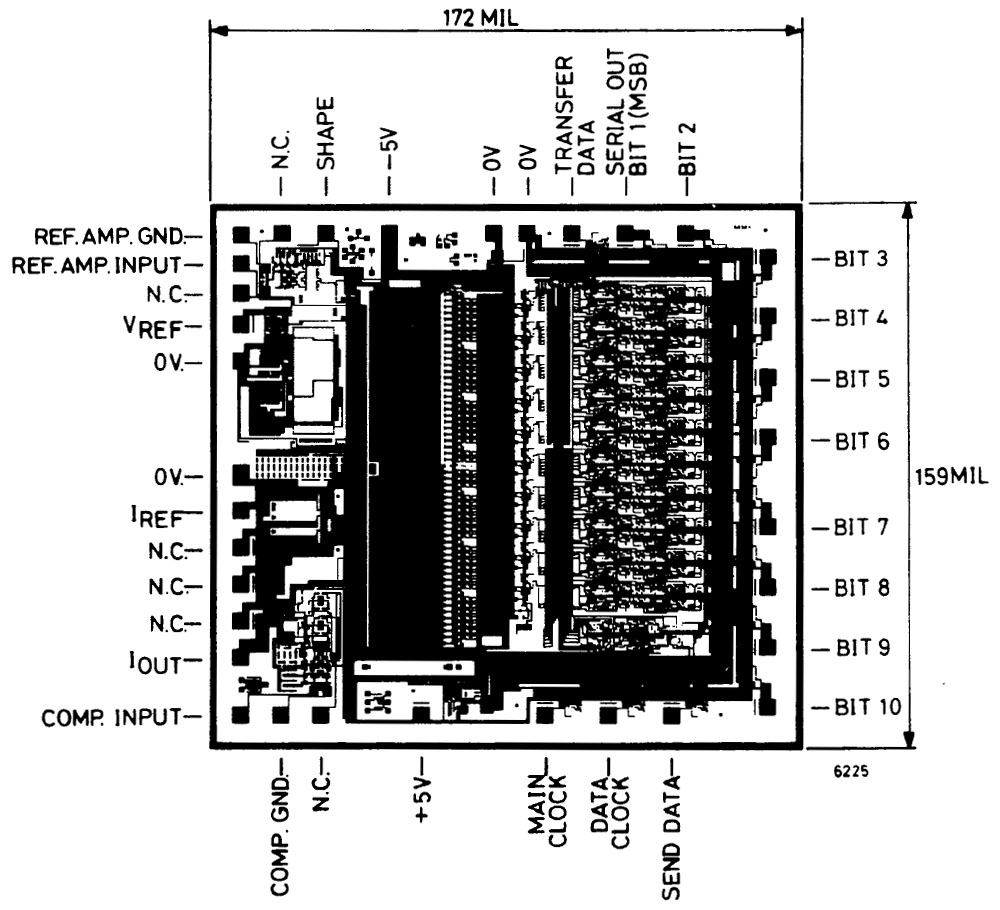

Das Datenblatt enthält eine Abbildung der Metalllage. Die Abmessungen und die Strukturen passen zu dem Die im vorliegenden ZN433. Die Funktion der ungenutzten Bondpads wird nicht beschrieben.

6232-1 könnte die interne Bezeichnung des Designs sein.

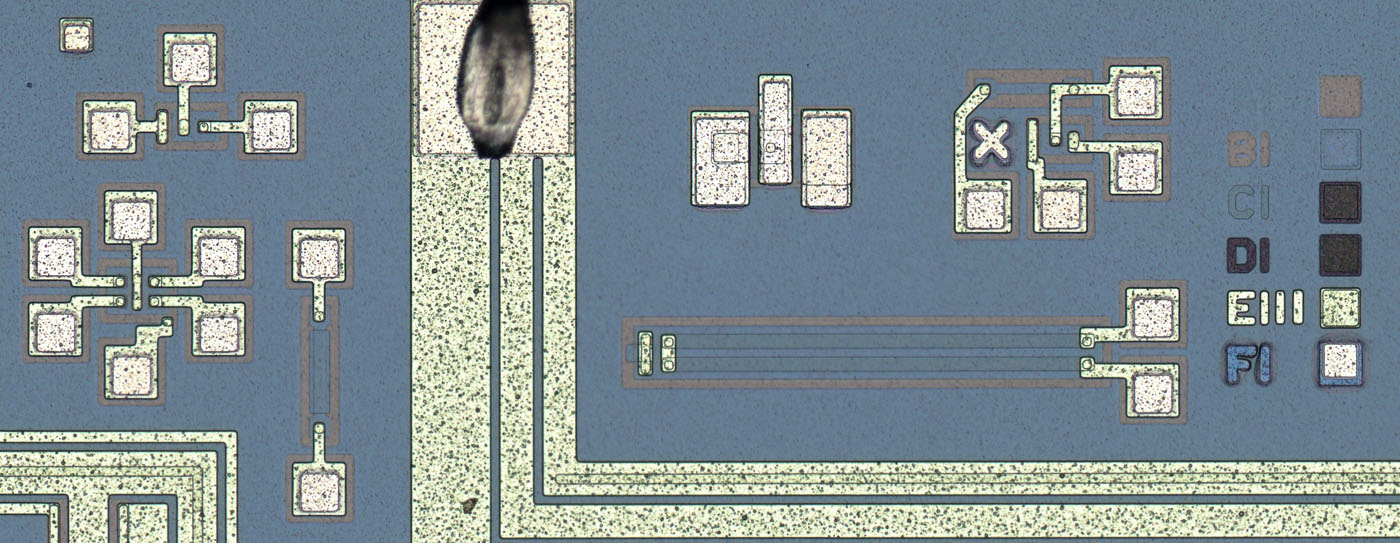

An der oberen Kante und in der unteren linken Ecke sind diverse Teststrukturen integriert. Außerdem finden sich im oberen Bereich die Abbildungen einiger Masken.

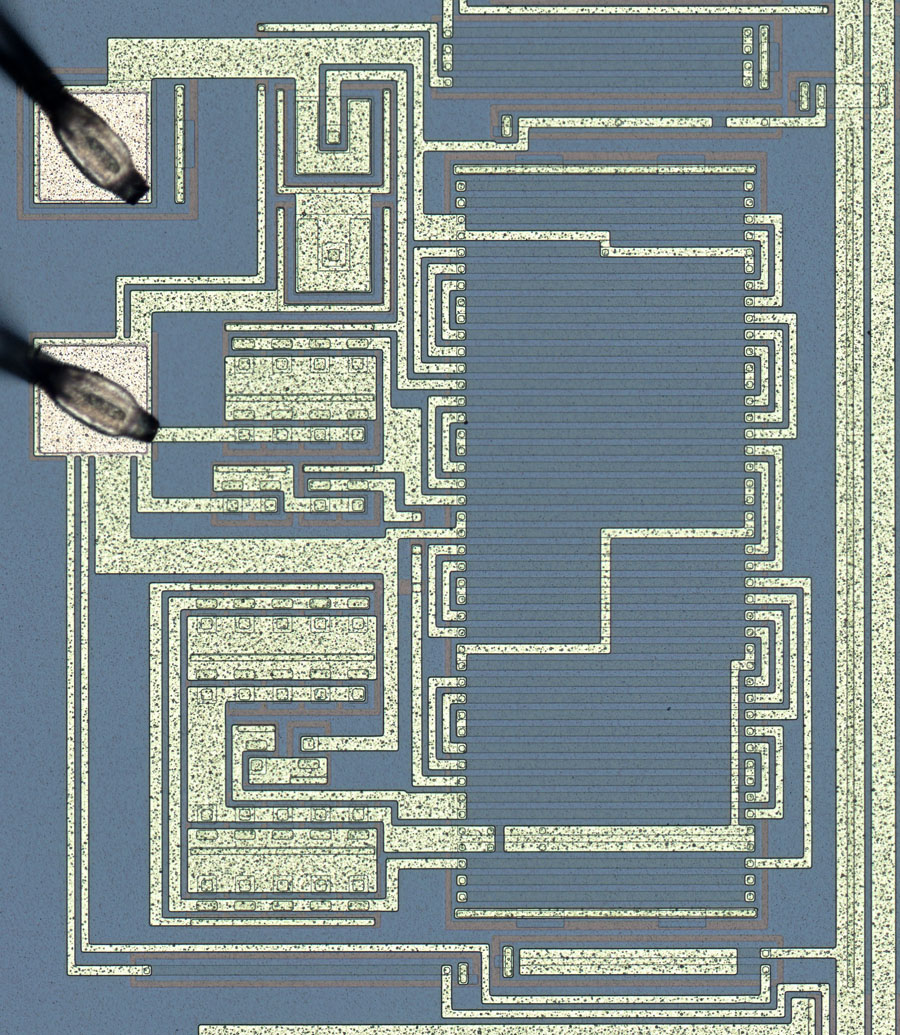

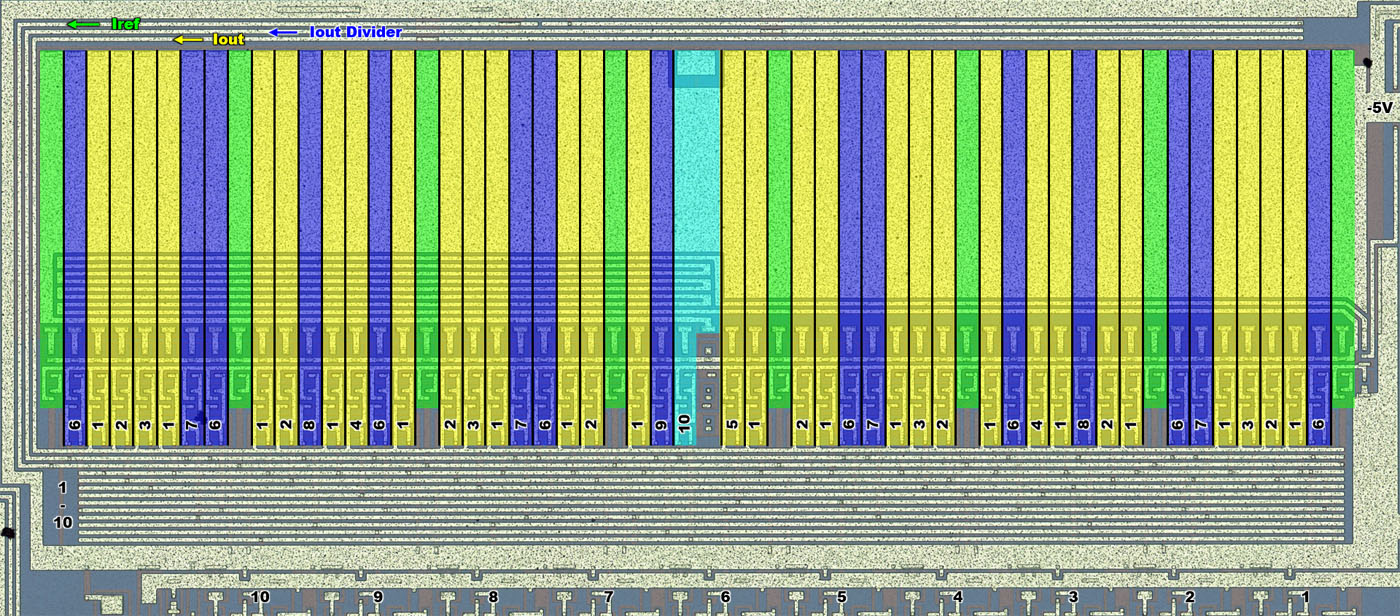

Im rechten Bereich des Dies befindet sich der Digitalteil des ADCs. Der Zwischenspeicher (schwarz), der auch als Schieberegister für die serielle Datenausgabe dient, ist deutlich durch seine sich wiederholenden Strukturen zu erkennen. Der Zähler (weiß) befindet sich in der rechten unteren Ecke und bedient sowohl den DAC als auch den Zwischenspeicher. Der Komparator (grün) steuert den Zähler mit zwei Signalen.

Der DAC (rot) nimmt mittig eine verhältnismäßig große Fläche ein. Um die sehr unterschiedlichen Stromwerte darstellen zu können, befindet sich am Ausgang ein Stromteiler (rosa). Ein Operationsverstärker (lila) stellt basierend auf der Referenzspannungsquelle (gelb) den Referenzstrom ein, mit dem der DAC arbeitet.

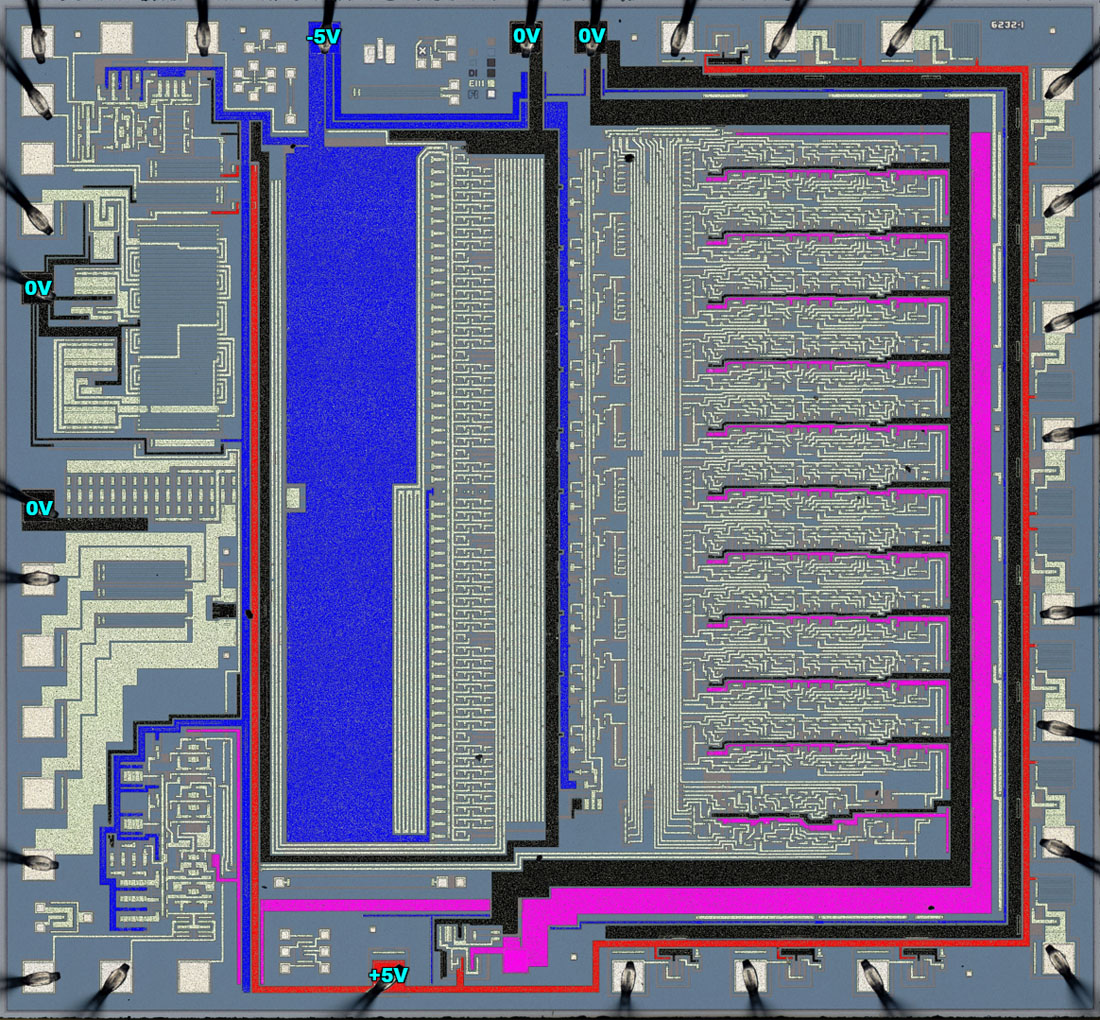

Man hat einen erheblichen Aufwand getrieben, um die Versorgungspotentiale möglichst störungsfrei zu den jeweiligen Schaltungsteilen zu übertragen. Das +5V-Potential (rot) versorgt die digitalen Ein- und Ausgänge, die Referenzspannungsquelle und den Operationsverstärker, der die Ströme im DAC regelt. Aus dem +5V-Potential wird außerdem eine weitere Versorgung erzeugt (rosa). Dieses Potential nutzt der Digitalteil und der Komparator. Wahrscheinlich soll das Rückkopplungen aus dem Digitalteil in die analogen Schaltungsteile dämpfen.

Das Bezugspotential (schwarz) wird viermal auf das Die geführt. Ein Bondpad bedient den Digitalteil. Zwei getrennte Leitungen sorgen dafür, dass die Zustände an den digitalen Schnittstellen den Zähler und den Zwischenspeicher nicht beeinflussen. Ein weiteres Bondpad ist mit dem DAC, dem Operationsverstärker und dem Komparator verbunden. Die Referenzspannungsquelle besitzt ein eigenes Bezugspotential ebenso wie der Stromteiler, der ständig schwankende Ströme verarbeitet.

Das -5V-Potential (blau) wird Großteils sternförmig von einem Bondpad aus verteilt. Eine Leitung umfasst den Digitalteil und kontaktiert dort großflächig das Substrat. Eine weitere Leitung bedient die Ansteuerung des DACs. Über den großen Widerständen des DACs befindet sich eine Metallfläche, die mit dem -5V-Potential verbunden ist. Die linken Enden der Widerstände sind mit dieser Metallfläche verbunden. Der Operationsverstärker des DACs und der Komparator besitzen eine eigene -5V-Leitung, die auf ihrem Weg ebenfalls mehrfach das Substrat kontaktiert.

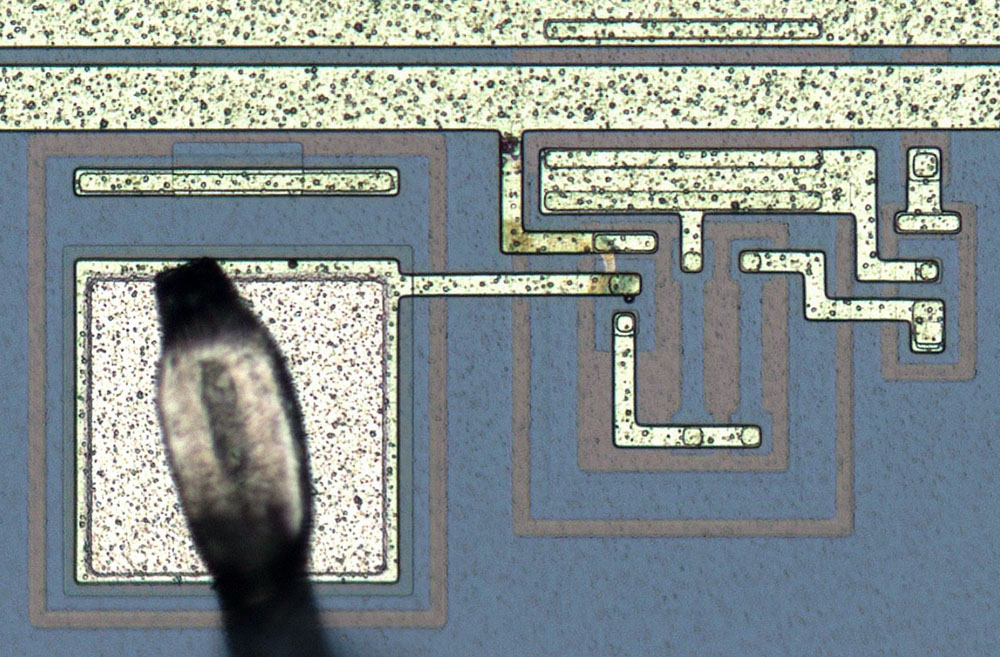

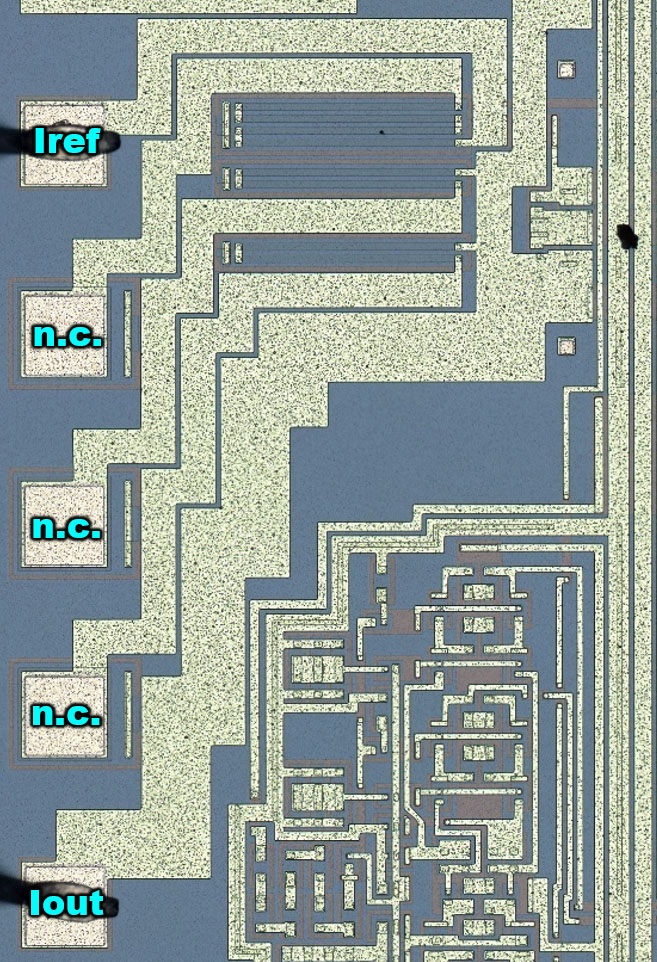

Das zusätzliche Versorgungspotential wird durch einen sehr einfachen Spannungsregler aus dem +5V-Potential erzeugt. Innerhalb des zusätzlichen Potentials befindet sich ein Kontaktpad. Es ist deutlich größer als alle anderen Testpads, aber etwas kleiner als die Bondpads. In der Übersicht im Datenblatt ist dieses Pad nicht gekennzeichnet. Es dient wohl lediglich Testzwecken, vielleicht für regelmäßigere Tests, bei denen ein größeres Kontaktpad wünschenswert war.

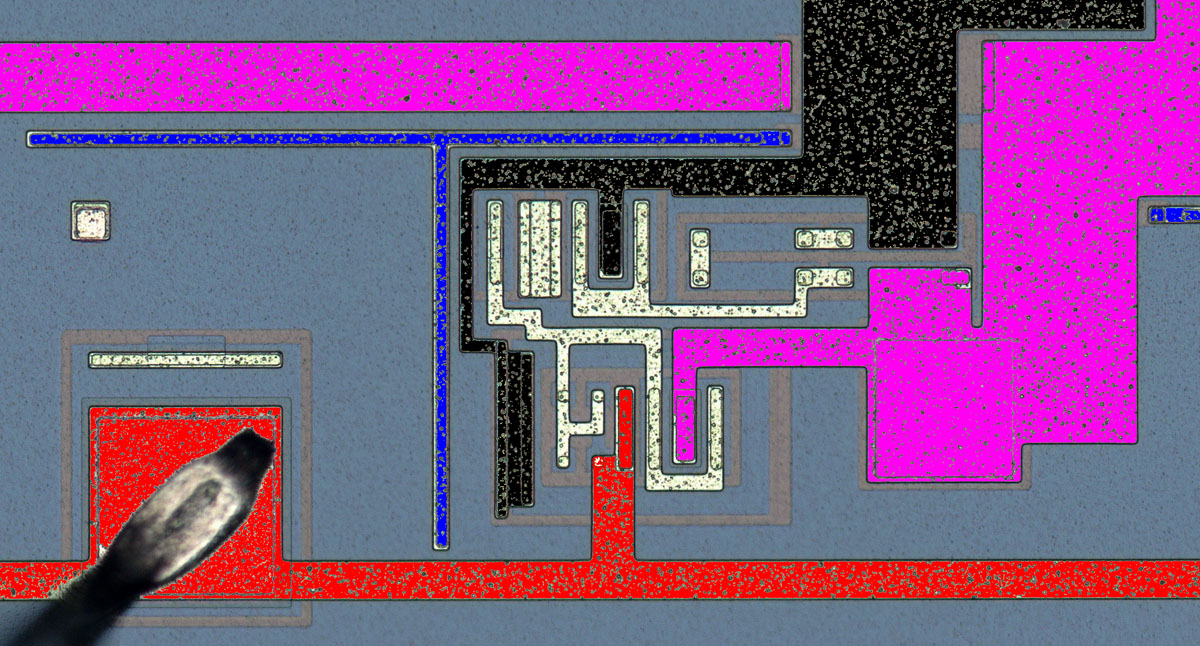

Hier ist der Daten-Takteingang zu sehen. Die Verfärbung zeigt, dass die Kollektor-Basis-Sperrschicht im Eingangstransistor durchgebrochen ist. Tatssächlich war es eine Überspannung an diesem Pin, weswegen der ADC ausgefallen ist.

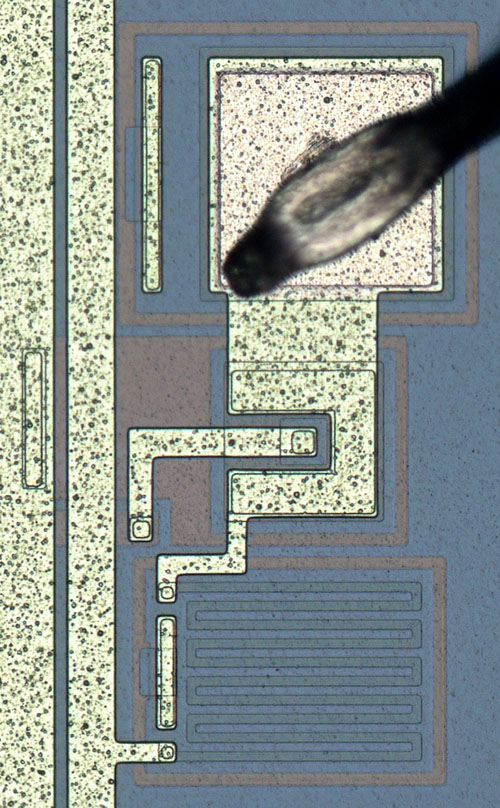

Die Ausgänge bestehen aus einem Pull-Up-Widerstand und einem großen Transistor. Der Transistor ist ungewöhnlich aufgebaut. Es scheint sich um einen PNP-Transistor zu handeln.

Die Referenzspannungsquelle basiert auf einer Bandgapreferenz. Besonders interessant ist dabei, dass alle Transistoren aus zwei in Serie geschalteten Transistoren bestehen. Der untere Transistor ist dabei immer als Diode verschaltet.

Die integrierten Widerstände sind umfangreich aufgeteilt und ineinander verschachtelt, so dass sie sich möglichst gleich verhalten und Temperaturgradienten keinen zu hohen Einfluss haben.

Im Bereich des Operationsverstärkers, der die Stromsenken im DAC regelt, befindet sich ein ungenutztes Bondpad. Über dieses Bondpad kann man einen Widerstand kontaktieren, der zum Bezugspotential führt. Anscheinend hat man sich hier die Option vorgehalten mit einer Bondvariante diesen Widerstand mit dem Operationsverstärker zu verbinden und so auf einen externen Widerstand zu verzichten.

Der DAC besteht aus einer ganzen Reihe großer Widerstände, die von einer großen Metallfläche verdeckt werden. An der oberen Kante der Fläche sind die Kontakte zu den Widerstandsstreifen zu erkennen. Unter der Metallfläche befinden sich die Transistoren, die in Kombination mit den Widerständen die Stromsenken darstellen und die Ströme durchschalten.

Interessant sind die großen Schleifen, die die Metalllage im linken Bereich beschreibt. Es handelt sich dabei um das Potential, dass die Stromsenken steuert. Es wird an der rechten Kante erzeugt und von dort aus nach links geführt. Vermutlich kompensiert der Leiterzug etwas.

Von unten werden die zehn Steuerleitungen zugeführt. Zehn horizontale Leitungen verteilen die Potentiale entlang der Stromsenken. Die Referenzstromsenke besteht aus 8 Stromsenken, die über den DAC verteilt sind (grün). Einige Stromsenken tragen direkt zum Ausgangsstrom bei (gelb). Die anderen Stromsenken werden über den Stromteiler heruntergeteilt (blau/türkis).

Das Bit 1 aktiviert 16 Stromsenken. Das Bit 2 aktiviert nur noch 8 Stromsenken. Das Verhältnis der ersten fünf Stromsenken beträgt 16:8:4:2:1. Bei den Stromsenken, die über den Stromteiler laufen, beträgt das Verhältnis 8:4:2:1:0,5. Die Stromsenke des zehnten Bits besitzt einen etwas anderen Aufbau. Hier sind zwei der Widerstandsstreifen in Serie geschaltet.

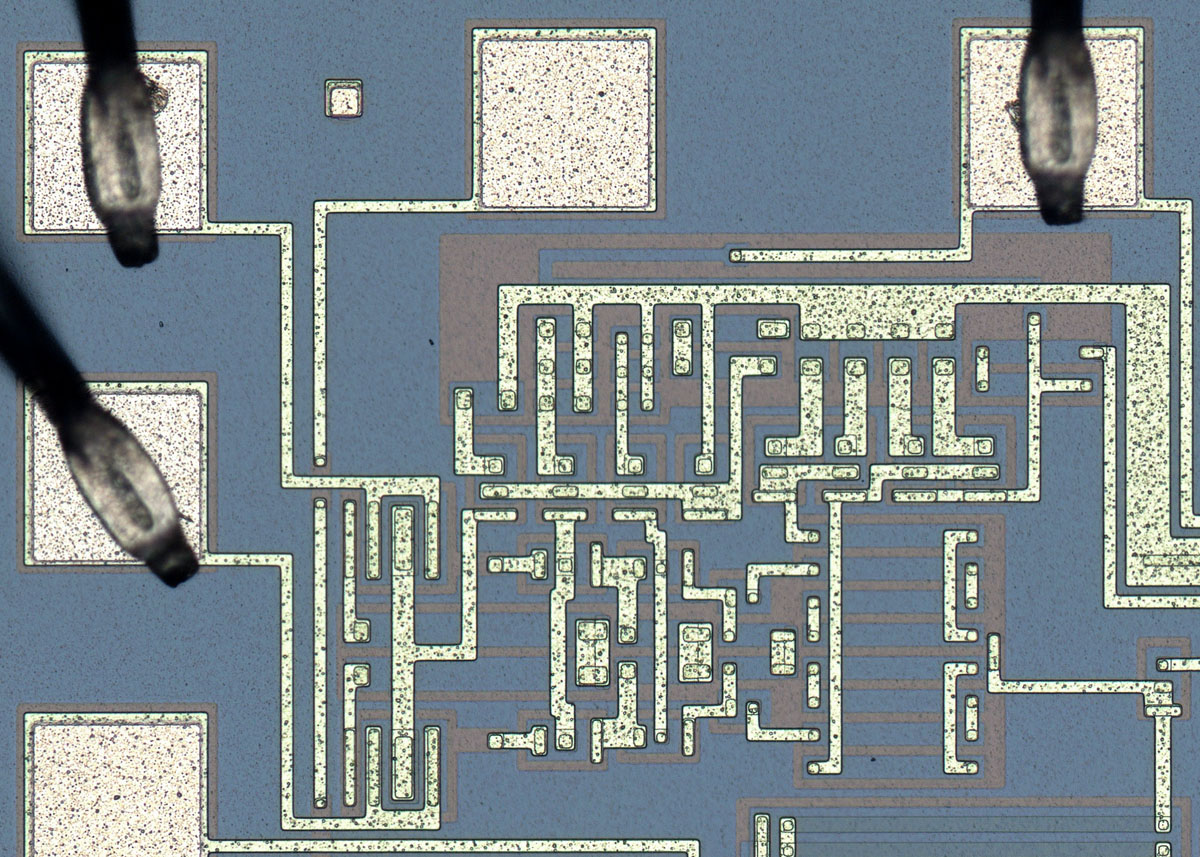

Der Stromteiler besteht aus einer großen Anzahl kleiner Widerstände. Dieser Aufbau reduziert wahrscheinlich den Effekt von parasitären Eigenschaften, wie dem Übergangswiderstand der Kontaktierungen. Zwischen dem DAC und dem Bezugspotential befinden sich effektiv der Widerstand eines halben Elements, während zwischen dem DAC und dem Ausgang der Widerstand von 7,5 Elementen wirkt. Die letzten zwei Elemente brückt die Metalllage. So ergibt sich ein Verhältnis von 1:15. Erwarten würde man ein Verhältnis von 1:16. Wahrscheinlich ergibt sich der fehlende Anteil über die Verschaltung. Die 2x4-Blöcke sind im rechten Bereich mehrfach mit nur einer einfachen Leitung verbunden.

Zwischen dem Iref- und dem Iout-Bondpad sind mehrere Widerstände integriert und mit drei ungenutzten Bondpads verbunden. Hier könnte man offensichtlich weitere externe Widerstände einsparen.

Im oberen rechten Bereich befinden sich vier Dioden. Sie begrenzen die Spannungen des Iref- und des Iout-Potentials gegenüber dem Bezugspotential.

Beim Komparator ermöglicht ein ungenutztes Bondpad das Anbinden eines weiteren integrierten Widerstands. Somit könnte man den ZN433 gänzlich ohne externe Widerstände betreiben.